Ricordare oggi l’esecuzione di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin non significa solo seguire le piste dei trafficanti di armi e rifiuti che hanno attraversato gli anni ’80 e ’90. Riprendere il filo che parte dall’uccisione di una giornalista e di un operatore tv a Mogadiscio vuol dire confrontarsi con l’unico dato certo, appurato dopo vent’anni: la verità non c’è, non conosciamo i mandanti e le ragioni. A nulla, in fondo, sono servite le tante inchieste della magistratura e del Parlamento. E come in un gioco di rimandi il caso “Alpi – Hrovatin” parla – per chi sa leggere il movimento delle labbra – del ventennio appena passato, dell’inizio dell’era berlusconiana, cominciato proprio sette giorni dopo il loro omicidio, come hanno raccontato con maestria da Luigi Grimaldi e Luciano Scalettari in “1994”. E parla anche di quella seconda Repubblica un po’ nera, il cui volto diverrà evidente a Genova, con la morte di Carlo Giuliani.

Parla di depistaggi, di inchieste archiviate, di commissioni parlamentari che puntavano il dito contro i giornalisti, accusati – sic – di aver costituito una vera e propria centrale deviata. Un ventennio che ha visto la secretazione di migliaia di documenti acquisiti dal Parlamento, mentre la famiglia Alpi chiedeva senza fermarsi un secondo di sapere chi avesse ucciso Ilaria. E in fondo questo è un pezzo di verità che oggi conosciamo: chi ha taciuto, chi non ha voluto cercare gli assassini di Ilaria e Miran ha un nome e cognome certo. Basta consultare le cronache politiche dal 1994 ad oggi.

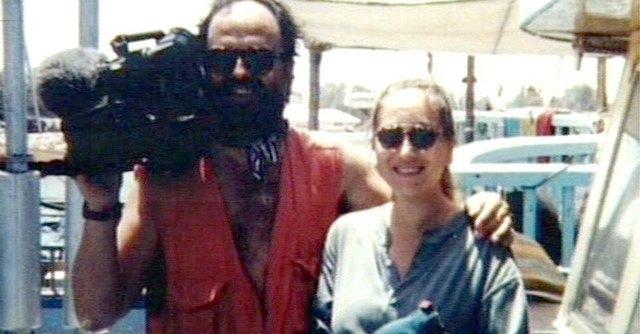

L’ultimo viaggio di Ilaria e Miran inizia a Pisa l’11 marzo 1994, con un volo militare diretto a Mogadiscio. Appena tocca la terra somala – era la sua settima missione – va all’hotel Sahafi, base degli inviati di lingua inglese. Preferiva di gran lunga quel posto rispetto alle comodità riservate ai giornalisti italiani dall’imprenditore Giancarlo Marocchino, trasportatore piemontese che aveva fatto la sua fortuna in Somalia. Stare da lui in fondo era un po’ come essere embedded. Troppo vicini a quel sistema fatto di cooperazione e “missioni umanitarie” che Ilaria non amava. Dopo due giorni di cronaca, il 14 marzo i giornalisti del Tg3 si smarcano. Partono per Bosaso, nel nord del corno d’Africa, quella Migiurtina che aveva sempre avuto legami con l’Italia. Il porto e la lunga strada per Garowe erano nati grazie ai nostri fondi di cooperazione e costruiti dai colossi italiani. Cosa cercavano? Non sappiamo tutto, perché – dopo la loro morte – parte dei bloc-notes e dei nastri sono spariti. Qualche indizio lo abbiamo: Ilaria sapeva che una nave della compagnia italo-somala Shifco era in quel momento in mano ai pirati. Lo sapeva da tempo, tanto da annotare il nome della compagnia sui pochi taccuini non spariti.

Qualcosa di particolare stava però avvenendo in quei giorni a Bosaso. Come ha ricostruito ilfattoquotidiano.it il 25 marzo del 2012, secondo alcuni documenti dei servizi della Marina (la cui attendibilità non è mai stata né confermata, né smentita) nel nord della Somalia era in corso un’operazione riservata della nostra intelligence. E Ilaria e Miran erano “presenze anomale”. Quale operazione? Difficile dirlo ma – probabilmente – poteva essere in qualche maniera legata a quella nave bloccata dai pirati e a quella compagnia che l’Onu anni dopo indicherà come sospetto carrier di carichi di armi. La chiave della morte di Ilaria e Miran sta tutta in quel viaggio nel nord della Somalia.

Il 20 marzo lasciano Bosaso e poche ore dopo il loro arrivo a Mogadiscio vengono uccisi da un commando di fuoco di sette persone. Tante fonti confidenziali – della Digos di Udine e del Sisde – parlarono di una riunione tra italiani e somali, di una organizzazione precisa dell’agguato. E quando i magistrati chiesero ai servizi di poter interrogare quella loro fonte, in grado di portarli alla verità, l’allora direttore generale Mario Mori rispose invocando l’articolo 203, ovvero la riservatezza sull’identità di un testimone. Oggi le indagini sono ancora aperte, dopo una prima richiesta di archiviazione della procura di Roma del 2007, respinta dal gip. L’avvocato Domenico Amati, legale storico della famiglia Alpi, non ha mai mollato la presa. Ogni notizia, ogni piccolo indizio entra nelle sue memorie, forse l’unica vera attività d’indagine. Arrivare alla verità, trovare i mandanti e gli esecutori significa in fondo capire chi ha coperto. Dal 1994 ad oggi.

Articolo Precedente

Alpi-Hrovatin, dopo vent’anni nessuna certezza. E centinaia di documenti riservati

Articolo Successivo

Adriano Celentano, l’accusa sul Fatto: Venezia, Eataly e i carnefici della bellezza