“Erdogan, se neghi il genocidio, neghi la nostra esistenza”, recita un cartello tenuto in mano da una donna visibilmente commossa. La prima iniziativa commemorativa del genocidio armeno del 1915 dopo le ennesime polemiche per il mancato riconoscimento del genocidio da parte del governo turco si tiene davanti a un palazzo, a pochi minuti a piedi dal centro di Istanbul. In quell’edificio abitava Komitas, considerato il padre della musica armena e anche lui vittima del massacro. Le altre due cerimonie che si sono tenute il 24 aprile si sono svolte nel cimitero armeno nel quartiere di Sisli e, in serata, a piazza Taksim.

Indicando l’abitazione di Komitas, uno degli organizzatori, spiega: “Abbiamo scelto questo luogo perché vogliamo ricordare tutti gli intellettuali (scrittori, musicisti, artisti) che sono stati uccisi in quel periodo. Uccidere gli intellettuali voleva dire tagliare la testa della comunità. Ma non ce l’ hanno fatta, siamo ancora oggi qui a ricordarli”.

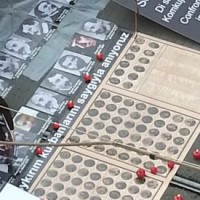

Poco distante, un gruppo di armeni provenienti dalla Francia tiene in mano le gigantografie dei propri cari uccisi in quel periodo. A parlare è una signora di mezza età, si chiama Jeanine Paloulian. La sua voce è ferma e severa: “I Turchi devono sapere quello che è successo, sono qui perché vorrei che aumentasse la consapevolezza storica in questo Paese. E’ la prima volta che vengo a Istanbul per questa occasione. Tornerò ogni anno”. Poi ci tiene a sottolineare: “Non è colpa dei cittadini turchi se negano il genocidio: non sono loro i responsabili, subiscono il volere dei politici. E’ la politica che li vuole tenere ignoranti. Non conoscono la storia perché nessuno gliela ha insegnata. La memoria è importante e noi Armeni abbiamo il dovere di tramandare le nostre storie personali e di condividerle con tutti”. La donna prima di allontanarsi, aggiunge: “Oggi sono animata da due sentimenti: la tristezza, perché ricordare riporta a galla tante angosce; e la speranza che qualcosa cambi”.

Un signore con fierezza e determinazione tiene in mano un cartellone con le foto degli intellettuali uccisi. Il suo sguardo è fisso e concentrato. Si chiama Burkev Balimayan, è un medico, e come tutti i presenti ha dei cari che sono stati uccisi durante il genocidio. Si avvicina e racconta la sua storia: “Mia nonna è stata deportata con la sua famiglia: vivano a Sivas, in Anatolia, sono stati spediti in Siria. Nessuno è tornato indietro. Mio padre è l’unico sopravvissuto. Io ho sempre vissuto in Turchia. Dalla parte di mia madre: solo mia nonna è tornata, ma i suoi tre figli più piccoli sono tutti stati uccisi davanti ai suoi occhi”. Il medico spiega che l’atteggiamento dei turchi è un po’ cambiato negli ultimi anni, anche se il genocidio è ancora un argomento considerato tabù: “Io parlo con persone che sono aperte al dialogo. Ma sono la minoranza, purtroppo. I turchi, in generale, non sono ancora pronti a parlare di ‘genocidio’, è una parola che spaventa e viene spesso sottaciuta. In generale, però, se avessi usato, in pubblico, questa parola dieci anni anni fa, sarei potuto finire facilmente in prigione. Oggi, grazie a dio, non è più così”. Burkev è pessimista sul futuro, non crede in un cambiamento nel Paese e alla domanda se i turchi saranno mai pronti a parlare di genocidio, la risposta è lapidaria: “Probabilmente non lo saranno mai”.

A pochi metri di distanza, una donna, di mezza età. Si chiama Selma Melekyan. Racconta la sua storia : “Mia nonna ha assistito all’uccisione di suo marito, di sua sorella e del fratello. Come tanti altri, è stata deportata in Siria. Anche i figli sono tutti morti. Poi si è risposata ad Istanbul ed io sono nata grazie al secondo matrimonio. Ho sempre vissuto in Turchia, è la mia a terra, questa”. Selma è meno pessimista del medico: “E’ dal 2010 che si ricorda il genocidio a piazza Taksim , io vado lì ogni anno. E ogni anno vedo più persone.” Secondo lei Erdogan non riconoscerà mai il genocidio soprattutto per una questione economica : “Dovrebbe risarcire tutte le vittime. Non lo farà mai”. Infine intravede una speranza, benché minima, di veder riconosciuti i propri diritti in futuro :“I turchi stanno iniziando ad essere più consapevoli. Negli ultimi anni c’è stata una piccola apertura da parte dei politici: questo ha spinto molti cittadini a rivedere le loro posizioni in merito. Erdogan è adorato dalle persone. Quello che dice è considerato la verità, da molti”. Un pensiero legato alla madre la fa commuovere, una lacrima le scende sul volto: “Se dieci anni fa avessi detto a mia madre che oggi avremmo ricordato così il genocidio, non ci avrebbe creduto. Era impossibile parlare in pubblico di questi temi”.

Una giovane ragazza, un po’ in disparte, ascolta incuriosita. Si chiama Maral Usta. E’ una studentessa. Vuole dire la sua, ha idee molto chiare in merito: “I giovani turchi hanno un approccio negativo quando si parla di questa storia: molti negano il genocidio; alcuni negano addirittura l’identità armena. Per altri, essere armeni è considerato un insulto, anche per una motivazione religiosa: noi siamo cristiani”. La ragazza, come tutti gli armeni presenti, porta sul petto una spilla viola, con disegnato sopra un fiore. Marsal indica la sua spilla e con un sorriso dolce e commosso afferma: “Questo fiore si chiama ‘non ti scordar di me’. Ecco, è lo stesso augurio che faccio oggi: non vi scordate della nostra storia”.

Un’altra iniziativa commemorativa si tiene nel cimitero armeno a Sisli dove si sono radunate un centinaio di persone. Tra loro c’è Sarvan Sivacin: “Il vero problema è l’ignoranza che crea pregiudizi tra la gente. Chi governa non vuole che si sappia la verità. In questo Paese le persone hanno subito un lavaggio del cervello. Alcuni armeni sono costretti addirittura a cambiare il loro nome”. Un amico che si trova accanto interviene: “Voglio raccontare una storia: la compagnia per cui lavoro ha voluto che io cambiassi nome, da armeno a turco. Nei miei biglietti da visita il mio nome è in turco. Io mi chiamo ‘Levon’, ebbene nella mia business card il nome che leggi è ‘Levent’. Se non avessi accettato questo cambiamento, non mi avrebbero fatto lavorare: ‘Se altri turchi sanno che sei armeno, non vorranno fare gli affari con te’, mi ripetevano.”

Sivacin riprende la parola e racconta che la vita personale scandisce gli stessi ritmi di quella lavorativa: “Ci sposiamo tra Armeni, è difficile che questo non avvenga: è anche un modo per preservare e tramandare la nostra identità”. Poi si blocca, accenna un sorriso in volto e aggiunge: “Oggi, un partito politico ultra-nazionalista, Vatan, ha organizzato una manifestazione: i leader hanno fatto sapere che hanno le prove per dire che, quello armeno, non è stato un genocidio. Stiamo alle comiche”. Poi conclude con amarezza: “Sono contento di vivere in Turchia, ma voglio essere rispettato, lo pretendo”. Il suo amico Levon è più critico: “Io non sono felice qui, ma non posso cambiare Paese perché questa è la mia mia casa anche se non mi piace. Ma la realtà è che noi Armeni siamo considerati ‘diversi’: la gente ci guarda e giudica in modo negativo”. Prima di andarsene, Levon vuole condividere il suo ultimo ricordo: “Quando avevo 19 anni lavoravo in un negozio, il proprietario mi disse che non dovevo dire a nessuno che sono armeno. Perché, secondo lui, essere ‘armeno’ è una bestemmia”.

Nel cimitero di Sisli, Shooshan Kechichian, una donna sulla trentina, tornata a vivere in Turchia da quattro anni, dopo una lunga permanenza in America, attacca il governo turco: “Il problema è l’educazione, il governo ha tenuto le persone ignoranti, non è colpa dei cittadini turchi se non sanno la storia.” Shosshan parla di disagi che vive ogni giorno: “Certe volte, quando prendo il taxi, ad esempio, non rivelo mai la mia identità: ho paura di essere fisicamente attaccata o molestata. Ho letto di casi simili e ho il timore che succeda anche a me. Ma io ho tutto il diritto di vivere qui: in Turchia ho le mie radici”.

di Giovanna Loccatelli

Articolo Precedente

Giappone, arrestato “pilota” del drone atterrato sul tetto del palazzo del premier

Articolo Successivo

Terremoto Nepal, 2.000 morti. Crolla torre Unesco. Valanga sull’Everest: 18 morti, 2 alpinisti italiani bloccati