Ne stanno parlando tutti. Bene. In genere, in casi come questo, ci sono ottime probabilità che si tratti di una emerita cagata. Quando a tessere le lodi di un personaggio, specie di un personaggio che viene dal basso, ci si mettono pezzi da novanta, che si tratti della collega Selvaggia Lucarelli o di Jovanotti (che ha lanciato un tweet, giorni fa, che più endorsement di così si muore), la percentuale di rischio che si corre a stroncare quel personaggio è pari a zero. Carichi il fucile a pallettoni e spari e sai che non hai possibilità di non centrare il bersaglio.

E in effetti, a un ascolto veloce, distratto, verrebbe da sposare questa tesi: poca roba. Lui, l’oggetto di questi osanna incondizionati, è palesemente un nerd, un hipster arrivato fuori tempo massimo. Le sue sono canzoni che, a orecchio distratto, vien da catalogare come “carine”. Suonate con quel mood da cantautore indie che, lo confesso, mi fa venire l’orticaria se non addirittura l’orchite: suonini fatti con strumentini, un piano che suona più come una pianola, una tastiera che suona come una tastierina giocattolo, una chitarrina, tutto atto a rendere le canzoni “canzoncine”, carine. Insomma, tutto in “ino”, come in certo hinterland milanese.

Ma. Sì, stavolta c’è un “ma”. Perché se uno si mette a ascoltare Mainstream di Calcutta (è di lui che stiamo parlando), con un po’ meno pigrizia di quanta l’endorsement di mezzo mondo dello spettacolo ci spingerebbe a adottare, se uno insomma ascolta Mainstream scevro da preconcetti e pregiudizi, si accorge che forse tutti questi endorsement non sono poi così malriposti. O meglio, si accorge che il secondo album di Calcutta dopo Forse è tutt’altro che robetta, anzi, e che lui, Calcutta è una penna assolutamente da tenere d’occhio.

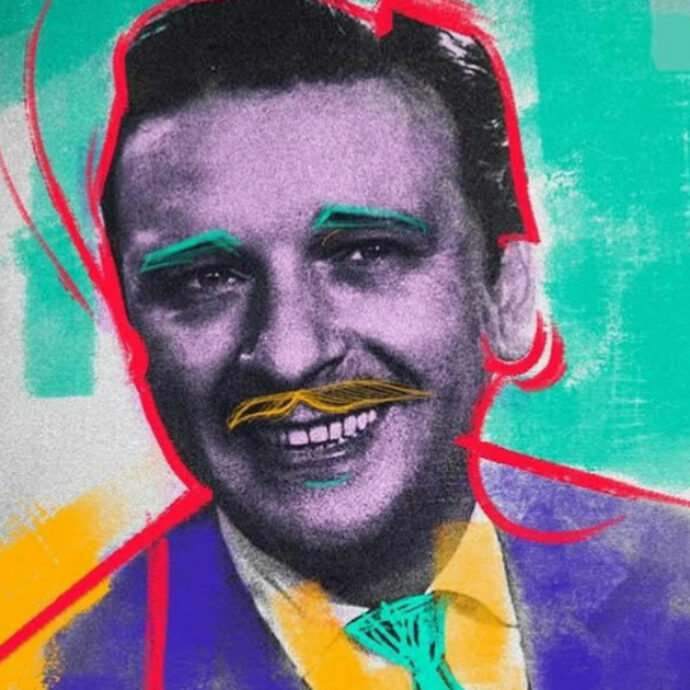

Calcutta è un giovane cantautore di Latina, Edoardo D’Erme, ventisei anni. Uno che se la canta e se la suona da un po’ ma, come sopra, lo fa nel modo sbagliato: da cantautore indie, “lo-fi”, e nel posto sbagliato, il Pigneto, a Roma. Come dire, vieni indicato dagli altri come il nuovo cantautore hipster, indie, e esci pure dal quartiere che, per i non romani, è esattamente quella roba lì. Che paura. Anche perché a aiutarlo nella messa in opera del suo album, tecnicamente il secondo, è stato Niccolò Contessa, meglio noto come I Cani, altro epigono di questo mondo. Fortunatamente, sembra, della loro collaborazione poca traccia sia rimasta su traccia. Se non quell’aura di “fatto in casa” che è un po’ il nuovo nero (lui, Calcutta, dice di aver messo da parte il lo-fi, in verità, ma forse abbiamo un’idea di lo-fi un po’ più definita della sua). Perché se a produrre Calcutta fosse, per dire, un Mauro Malavasi, tanto per citare colui che è spesso dietro a due cantautori indicati da lui stesso come suoi modelli, cioè Lucio Dalla e Luca Carboni (altro che si è lasciato andare a belle parole sul nostro), siamo sicuri che la sua musica risulterebbe davvero mainstream.

La scrittura di Calcutta, infatti, è davvero notevole. Spiace quasi dirlo. Belle melodie, compiute, ottime strutture, e testi che, superato il fastidio di quei suoni lì, hanno una loro poetica definita, capace di scavallare i confini del Pigneto e di imporsi anche nel resto d’Italia, anche fuori dalla cerchia generazionale di chi pensa che portare la barba lunga possa essere sinonimo di qualcosa (lo dice uno che ha la barba lunga da circa trent’anni).

Anche la voce, a dirla tutta, è interessante. Con quella sporcizia trattenuta tipica di certo cantautorato figlio di Lucio Battisti. Ecco. L’ho detto. Più che Roma, infatti, Calcutta mi fa venire in mente proprio la provincia da cui è uscito Battisti. La sua provincia, ben riconoscibile da chiunque venga dalla provincia (o dalla periferia). Lo stesso disagio, e usiamo una parola che la dici e immediatamente ti viene da andare a picchiare gli sconosciuti nei retro dei bar, di notte. La stessa attitudine nel guardare al mondo come a un posto in cui si è capitati per sbaglio ma nel quale, in qualche modo, ci si è fatti una nicchia dove nascondersi e passare il tempo. Lo stesso spaesamento che ben emerge in quella che, mi sembra, sia fin qui la sua canzone migliore, Frosinone. Ecco. Frosinone l’avesse cantata Cesare Cremonini ora sarebbe la colonna sonora del prossimo spot del Cornetto Algida, e si leggano queste parole come un grande complimento.

Forse proprio questo dovrebbe capitare a uno come Calcutta che arrivi un brand bello grosso e che gli prenda una canzone per una pubblicità, che gli accenda, anche in maniera violenta, i riflettori addosso, lo costringa a togliersi il K-Way, a pettinarsi. Perché Calcutta, se no, resterà uno che potrebbe, potrebbe molto di più dei vari Dente e affini, ma che preferisce stare lì come i protagonisti di The Pills, piuttosto che fare il botto. E vista la totale assenza, sul fronte maschile, di concorrenza, magari, sarebbe il caso almeno di provarci. Quindi ti lancio una sfida, Calcutta. Tira fuori un jingle per l’Algida, un inno per il Frosinone, la colonna sonora di un musical a Broadway. Poi ci vediamo allo stadio, per Genoa-Frosinone, e me la canti e me la suoni. Ti giuro che da quel momento sarò anch’io il tuo più strenuo endorsatore. Parola di lupetto.