Pubblichiamo stralci del capitolo dedicato a Charlie Hebdo nel libro “Il Fatto Personale” in uscita domani

Nei giorni che seguono il 13 novembre 2015, il venerdì nero della strage di Parigi in cui perdono la vita 130 persone, nella redazione del quotidiano si diffonde un certo allarme. Alcuni giornalisti incrociano sulle scale dello stabile uno sconosciuto dalle fattezze arabe e dall’aria sospetta. Poche ore dopo, esaminando i video registrati dalle telecamere interne, verrà confermata la presenza di un uomo con un giubbotto rossiccio che sembra impegnato in una “perlustrazione” del palazzo. La Digos invia un paio di funzionari a verificare: nessuna conferma né smentita che sia in atto la preparazione di un attentato ai danni del giornale. Il timore che i terroristi islamici vogliano punirci è un’ipotesi più che fondata. Almeno da un anno prima della strage di Parigi, ovvero da quando decidiamo di pubblicare, in allegato con il Fatto, il numero speciale di Charlie Hebdo.

Il ricordo è nitido: il 7 gennaio 2015, nelle stanze parigine del settimanale ferito a morte sono stesi a terra i corpi di dodici colleghi a cui si aggiungono altre undici persone che versano in condizioni gravi. In via Valadier viviamo momenti elettrici e confusi: dobbiamo fare qualcosa. Ma cosa? Veniamo a sapere che i superstiti di rue Nicolas Appert stanno preparando un numero speciale della rivista. Ci viene l’idea: e se lo allegassimo al Fatto? Sarebbe la migliore e la più concreta testimonianza della nostra solidarietà invece del profluvio di inutili parole in cui già stiamo annegando. C’è anche un retropensiero: venderemo un mucchio di copie. Rimediamo ai cattivi pensieri con un ammorbidente politicamente corretto: devolveremo alle famiglie delle vittime i soldi incassati con i giornali venduti in più. Sono io a chiamare, dopo i convenevoli di rito, vado al sodo illustrando la nostra intenzione e aggiungo: “Immaginiamo però che avrete ricevuto in proposito molte altre richieste”. Dall’Italia nessuno si è sentito. “Siete i primi e siete i benvenuti”. Copertina e pagine ci sarebbero arrivate via email solo nella tarda serata di martedì 13 gennaio. Appena in tempo per essere trasmesse ai nostri centri stampa. Saremo costretti ad accettare integralmente e alla cieca i contenuti del settimanale.

Una piccola processione di dissenzienti bussa alla mia porta. Qualcuno è brutale: “Sei il direttore e decidi tu ma se lo fai ti prendi una responsabilità bestiale”. Decido di convocare un’assemblea di redazione. Chiedo a tutti di esprimersi in totale libertà. In ogni caso, l’ultima parola spetta a me. Parlano quasi tutti e la percentuale delle opinioni si mantiene molto alta a favore del sì. L’argomento più forte riguarda l’identità del nostro giornale, nato senza lacci e per difendere la propria libertà e quella degli altri. Se non pubblichiamo noi Charlie Hebdo, non lo farà nessuno. Le voci contrarie sono poche sebbene abbiano le loro ragioni: “Diremo ai nostri lettori la verità: corriamo un rischio troppo alto. Capiranno”. Trascorrono un paio di ore e tocca di nuovo a me dire qualcosa: “Ragazzi, si pubblica”.

Un mio vecchio direttore diceva sempre che un vero giornalista deve essere orfano, nubile e con una vena di follia. Chi fa questo mestiere non dovrebbe mai farsi condizionare dal “tengo famiglia”. Noi siamo come lo scorpione del famoso apologo che chiede alla rana di trasportarlo sull’altra riva del fiume ma che a metà strada tira fuori il pungiglione e la uccide condannando anche se stesso alla morte. E quando la rana, prima di annegare, chiede perché, lo scorpione risponde: è la mia natura. Ecco, legandoci al destino di Charlie Hebdo, la maggioranza di noi ha detto: forse facciamo una cazzata ma è la nostra natura. Viviamo di sfide quotidiane e cerchiamo l’adrenalina in quelle che possono apparire piccole e squallide competizioni, che non possiamo raccontare a nessuno – non alle nostri mogli né alle nostre madri né alle nostre amanti né ai nostri amici più cari o ai nostri fratelli – perché nessuno capirebbe eccetto noi. Quando ormai è notte, dopo aver sudato sangue e finalmente chiuso quel giornale che domani sera, a questa stessa ora, non varrà più un bel nulla, ci ritroviamo con altri esemplari della nostra razza nell’ultima bettola rimasta aperta a ingozzarci e avvinazzarci felici come bambini per un titolo che domani gli altri non avranno in pagina, ma di cui ci accorgeremo solo noi e loro, membri di diritto della confraternita degli squilibrati.

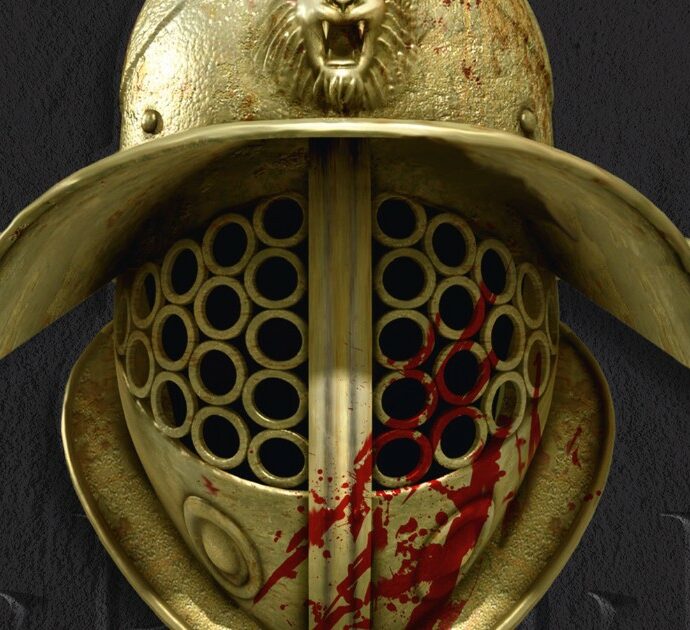

La sera del 12 gennaio 2015, preghiamo davanti ai nostri computer in attesa che le email con le pagine di Charlie compaiano e poi si moltiplichino come i pani e i pesci. L’ansia riguarda soprattutto la “maledetta” copertina di cui nulla sappiamo e di cui tutto temiamo. Poi arriva sullo schermo un’immagine che si ricompone a scatti. “Cazzo, quella è la barba del Profeta”, mi chiedo ad alta voce con un senso crescente di terrore. “E quella cos’è? Una lacrima?” L’immagine di Maometto è eloquente: sta piangendo. Ora la copertina è leggibile, il loro Dio è triste e tiene tra le mani un piccolo cartello dove c’è scritto: Je suis Charlie. Geniale. Il titolo è meraviglioso: Tout est pardonné. In quel momento penso che questa sarà la mia ultima faticosa decisione e che, forse, siamo salvi.