La figura di Aldo Moro è un’inesauribile fonte di questioni aperte. Non solo il rapimento e la morte, gli americani e la Dc, Cossiga e Andreotti. Lo è anche il suo archivio privato. Uomo di pensiero immerso nell’azione politica, Moro curò attentamente la raccolta degli atti della sua intensa attività. Era così prudente e diffidente (non a torto) che arrivò a ‘compartimentarli’: al suo portavoce Guerzoni la chiave dell’armadio dei discorsi, a Rana e Freato, uomini chiave dei suoi uffici, quella dell’archivio della segreteria (e i materiali più riservati da custodire altrove), agli ambasciatori Pompei e Cottafavi quella della raccolta degli atti diplomatici.

La sera andava in scena il rituale delle borse: di stanza in stanza Moro consegnava, o riceveva e metteva in borsa, i documenti di competenza dei singoli collaboratori, uno per uno. Dopo il suo sequestro il controllo di quelle carte passò inevitabilmente ai suoi principali collaboratori, più o meno d’accordo con i familiari. Ma se ne preoccupava anche la polizia, che pare sorvegliasse l’ingresso dello studio di via Savoia giorno e notte anche durante i 55 giorni (non avendo vigilato a sufficienza prima).

La sera andava in scena il rituale delle borse: di stanza in stanza Moro consegnava, o riceveva e metteva in borsa, i documenti di competenza dei singoli collaboratori, uno per uno. Dopo il suo sequestro il controllo di quelle carte passò inevitabilmente ai suoi principali collaboratori, più o meno d’accordo con i familiari. Ma se ne preoccupava anche la polizia, che pare sorvegliasse l’ingresso dello studio di via Savoia giorno e notte anche durante i 55 giorni (non avendo vigilato a sufficienza prima).

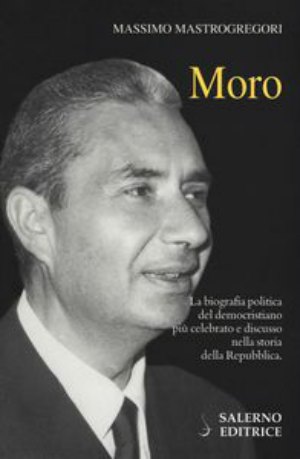

Lo storico Massimo Mastrogregori, che ha già dato prova di abilità con La lettera blu (Ediesse), in cui affronta il tema sensibile della ‘costruzione dell’ostaggio’, svela in un nuovo lavoro titolato Moro. La biografia politica del democristiano più celebrato e discusso nella storia della Repubblica, per i tipi di Salerno editore, che documenti privati del presidente democristiano sono tutt’oggi custoditi e, soprattutto, segretati presso gli archivi della Presidenza del Consiglio. Mastrogregori ha inseguito per anni la storia delle carte private di Moro. “Una pista precisa portava all’archivio del tribunale di Torino, che si trova in un capannone, luminoso e sterminato, fuori città, a Pianezza: ottanta armadi “compatti” alti otto metri e lunghi trenta, ventisei file di scaffali ciascuno. I documenti del processo sullo “scandalo dei petroli” occupano decine di faldoni, riordinati da un’archivista bravissima, ma poco catalogati. I tasselli mancanti della storia dell’archivio di Moro – mai raccontata finora – saltano fuori da quelle carte quasi per caso, un minuto prima di rinunciare”.

Un filo sottile e assai tortuoso che lo storico ha pazientemente riavvolto fino in fondo, tanto da affermare con precisione che almeno diciotto fascicoli sin dal 1984 giacciono coperti dal segreto a Palazzo Chigi – mentre di parte dei documenti dell’archivio di Torino versati nel febbraio di quell’anno all’ufficio legislativo della presidenza del Consiglio si sono perse completamente le tracce.

L’aspetto inquietante del suo racconto riguarda anche il possibile contenuto di queste carte, formalmente in possesso di Giovanni Moro dal marzo 1983: poco dopo collaboratori e familiari di Moro furono coinvolti in un’inchiesta giudiziaria, lo scandalo petroli, e lo studio di via Savoia fu perquisito dalla Guardia di Finanza. Il 20 aprile 1983 Freato fu arrestato con l’accusa di aver favorito la nomina del generale Raffaele Giudice al vertice della Guardia di Finanza. Il 23 aprile scattò la perquisizione dei finanzieri: “Lo studio era composto di quindici locali, compresi bagni, ingressi corridoi e cantina, ma furono attratti specialmente dalle tre stanze in fondo al corridoio principale: le due ultime a destra, comunicanti, contenevano cinque armadi blindati, più uno piccolo; l’ultima a sinistra uno schedario di legno. Lo “scopo della perquisizione” era quello di trovare tracce dei rapporti con ufficiali della finanza, funzionari dell’amministrazione finanziaria, petrolieri; nello schedario, in effetti, i finanzieri rinvennero e sequestrarono le schede intestate ad alcuni imputati, ma non c’erano i fascicoli corrispondenti alle schede: mancavano tutti i fascicoli, da uno a tredicimila”.

Le ricerche di Mastrogregori sono dunque destinate a aprire nuove rivelazioni sulla figura e l’azione politica di Aldo Moro. Assai meno convincente la tesi politica del suo lavoro: Moro non cercò un’intesa stabile con il Pci, dunque la tesi che il compromesso storico sia all’origine della sua morte è fasulla. In effetti, chi mai può contestare che Moro fosse un anticomunista ? Ma il Presidente sapeva che la Dc non poteva farcela senza il sostegno della classi popolari: da qui il suo disegno innovativo e riformatore. La tesi dello storico assomiglia molto a un sillogismo sterile, che non poteva non affascinare Paolo Mieli, secondo il quale in Italia non ci sono misteri. Gli ha dedicato due pagine sul Corriere senza accennare però alla parte più succulenta: le carte scomparse.

Articolo Precedente

Monza, cinque anni fa rapì la figlia e la portò in Siria: 40enne fermato in Turchia. Ma il rimpatrio è a rischio

Articolo Successivo

Atalanta-Roma, petardi e fumogeni contro la polizia da tifosi giallorossi: 5 feriti