Il segno del comando,

40 anni di un cult

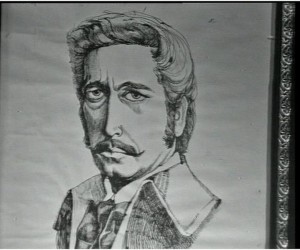

Un antico medaglione raffigurante una civetta, una locanda di Trastevere che appare solo di notte e un diario scritto da Byron durante il soggiorno romano. Senza scomodare le note della celeberrima Cento campane, basterebbero questi pochi accenni per risvegliare negli spettatori la memoria del più amato sceneggiato nero mai prodotto in Italia. Il segno del comando ovviamente, feuilleton di sempiterno culto in punta tra il gotico, il giallo e il fantastico interpretato da un grande cast di cui fanno parte Ugo Pagliai, Carla Gravina, Rossella Falk e Massimo Girotti.

Un antico medaglione raffigurante una civetta, una locanda di Trastevere che appare solo di notte e un diario scritto da Byron durante il soggiorno romano. Senza scomodare le note della celeberrima Cento campane, basterebbero questi pochi accenni per risvegliare negli spettatori la memoria del più amato sceneggiato nero mai prodotto in Italia. Il segno del comando ovviamente, feuilleton di sempiterno culto in punta tra il gotico, il giallo e il fantastico interpretato da un grande cast di cui fanno parte Ugo Pagliai, Carla Gravina, Rossella Falk e Massimo Girotti.

Precisamente quarant’anni fa, per cinque domeniche a cavallo tra maggio e giugno, il Paese viene stregato dalle oscure avventure del professore di letteratura inglese Edward Lancelot Forster (Ugo Pagliai), giunto a Roma per un convegno e subito invischiato in una nera maglia di paura, fantasmi e arcane ricorrenze. Di puntata in puntata, la vicenda si infittisce e l’orrore cresce insieme al gradimento: l’ascolto medio è di 14.800.000 spettatori, cifra di tutto rispetto se si considera l’anno di messa in onda, il 1971, e il genere notoriamente più consono alla nebbiosa Albione che alla solare terra di Dante.

Dopo cinque anni dallo shock del Belfagor – Il fantasma del Louvre con la musa degli esistenzialisti Juliette Gréco, gli spettatori del Programma Nazionale, l’odierna Rai Uno, si trovano di fronte ad una storia ancora più terrificante, e di certo più esplicitamente horror; un intrigo in cui si mischiano occultismo, reincarnazione, complotti dei servizi segreti, sedute spiritiche, omicidi veri e presunti. Dalla troppo distante Parigi si arriva dunque alla più prossima Roma, tra i quartieri di Monti e Trastevere, in oscure locande e alberghi del centro, vecchie case signorili e chiese in cui tira un’aria malsana da fine del mondo che le contemporanee produzioni televisive nemmeno si sognerebbero di far intuire.

Introdotto dalla canzone in romanesco Cento campane, cantata da Nico Tirone, l’universo dello sceneggiato diretto da Daniela D’Anza pesca a piena mani dalla letteratura popolare dell’Ottocento, si pensi ai cliffhanger tra l’una e l’altra puntata, dai modelli spionistici di 007 e dalla gloriosa tradizione cinematografica delle pellicole gotiche dirette da Mario Bava e Antonio Margheriti. Anzi, proprio il memorabile tele-romanzo scritto da Giuseppe D’Agata diventa, a suo modo, una summa di quel gotico all’italiana che negli stessi anni veniva travolto dall’ondata dei thriller matematici del primo Dario Argento.

Amatissimo dal pubblico, ma trattato con sufficienza dalla critica troppo attenta alle belle proporzioni e all’ossessione di un equilibrio narrativo qui latitante, il leggendario sceneggiato ha il merito di spaventare a tutt’oggi, incalzando lo spettatore nei vicoli bui di una città barocca piena di trabocchetti e pericoli, di visioni mortifere, di palazzi fatiscenti e corse contro un tempo che mostra tutta la sua vertigine. Non c’è Ritratto di donna velata che tenga, nella storia della nostra televisione, il confronto con le sue raggelanti suggestioni forse può essere retto solo dalla misconosciuta Voci notturne, sfortunata serie scritta da Pupi Avati e diretta da Fabrizio Laurenti nel ’95, non poco legata alle vecchie peripezie del professor Forster.

Per chi volesse conoscere il finale pensato in origine dagli autori c’è poi il romanzo che Giuseppe D’Agata ha tratto dalla sua sceneggiatura e pubblicato nel 1994. Solo due anni prima, l’intoccabile Il segno del comando è stato mal riscritto e improvvidamente rifatto in un film TV con Robert Powell e Elena Sofia Ricci per la regia di Giulio Questi, cineasta tanto irregolare e genialoide cui si perdona volentieri l’atto di tracotanza e si vuole bene ugualmente.

&feature=related