Uno standard retributivo comune per salvare l’Europa

La crisi dell’euro si acuisce sempre più con i Paesi periferici risucchiati in una spirale recessiva senza fine. La follia di fondare una politica monetaria comune, senza previa politica fiscale e salariale, sta producendo i suoi effetti disastrosi, creando distanze di natura economica, sociale e politica sempre più ampie tra i Paesi europei.

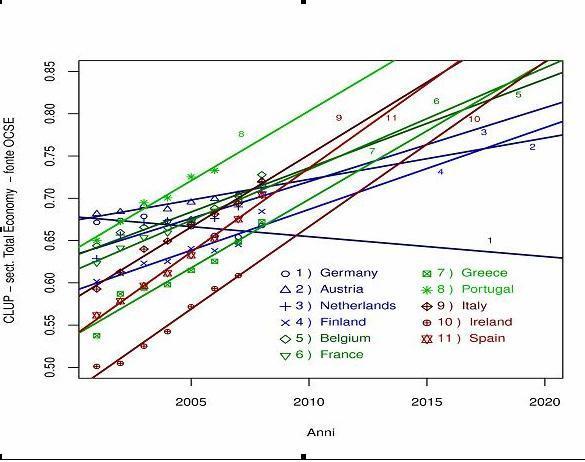

Proprio la mancata revisione di natura salariale può essere la chiave di volta per capire il marcato squilibrio tra i Paesi dell’Eurozona. L’anomalia si riscontra analizzando i tassi di crescita del costo di lavoro per unità prodotta (il costo è influenzato sia dalla crescita del salario, sia dalla crescita della produttività) dei vari paesi dell’ Eurozona.

Tenendo conto che la Bce fissa il tasso di crescita dell’inflazione al 2% annuo (l’inflazione ricade sul salario), per essere compatibile con questa soglia, il costo del lavoro per unità di prodotto deve quindi crescere all’incirca di 2 punti percentuali annui.

Purtroppo l’andamento non rispecchia ciò, in effetti dall’entrata in vigore dell’euro (1999) fino alla crisi finanziaria del 2007, si sono registrati “trend” totalmente divergenti. Ad esempio, in Francia il costo unitario è cresciuto di 2 punti circa, in Germania invece le politiche di contenimento dei salari hanno impedito l’aumento del costo del lavoro, che in alcuni casi è persino leggermente diminuito.

Al contrario, nei paesi del sud Europa il costo unitario del lavoro è cresciuto più del 2 per cento annuo (a causa dell’elevata inflazione il salario reale non è cresciuto in maniera altrettanto considerevole); tutto ciò accompagnato da deficit commerciali crescenti, largamente finanziati dai prestiti di banche, non a caso tedesche e francesi. Se gli andamenti dovessero restare invariati nel tempo, la situazione che si verrebbe a creare sarebbe la seguente: il costo unitario del lavoro in Germania diminuirebbe in termini assoluti a fronte di incrementi estremamente accentuati in Irlanda, Spagna, Italia, Grecia e Portogallo.

(Fonte Brancaccio su dati OECD)

Si verificherebbe quello che Krugman (1995) ha definito: “mezzogiornificazione” delle periferie europee, vale a dire desertificazioni produttive e migrazioni di massa dalle aree più deboli dell’ Unione.

Un’alternativa esiste e si chiama standard retributivo europeo, illustrato dal prof. Emiliano Brancaccio.

Lo standard salariale garantirebbe in primo luogo l’aumento dei salari reali in corrispondenza dell’aumento della produttività del lavoro, con l’obbiettivo di limitare la ormai trentennale caduta dei salari nell’area euro. Quest’ultima aggrava la recessione, poiché i consumi non possono aumentare se diminuiscono i salari ed aumentano i profitti, data la maggiore propensione ai consumi da parte dei salari rispetto ai profitti.

In secondo luogo, lo “standard” legherebbe la crescita delle retribuzioni reali agli andamenti delle bilance commerciali, allo scopo di favorire il riequilibrio tra paesi in surplus e paesi in deficit con l’estero.

Lo standard retributivo non ha aspetti solo economici, esso include un carattere politico fondamentale: “la piena convergenza di interessi tra lavoratori di paesi diversi”, poiché se si vuole davvero un’Europa unita, non si può prescindere dal fatto che al Pil europeo co-partecipano tutti i lavoratori europei, sia che essi siano tedeschi o francesi, sia che essi siano spagnoli o portoghesi ed in base a questo criterio egualitario tutti devono subire pari trattamento. Solo quando si avvererà questo principio si potrà iniziare a parlare di Europa unita.