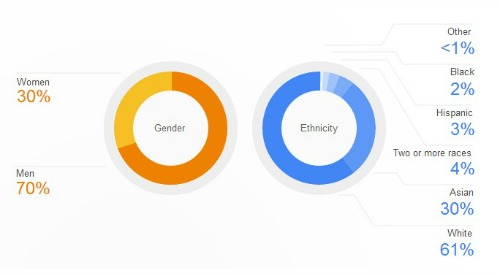

Google, il colosso californiano dei motori di ricerca, deve fare i conti con un non trascurabile problema di equità razziale interna. Perché, stando ai dati forniti dallo stesso gruppo di Mountain View, la composizione della sua forza lavoro statunitense è tutt’altro che equilibrata. In un Paese con oltre 40 milioni di cittadini afroamericani e 50 milioni di ispanici (su una popolazione di 310 milioni), i suoi dipendenti sono per il 61% bianchi. Se il 30% è di origini asiatiche, solo un misero 3% è ispanico, mentre i neri si fermano addirittura a quota 2%. E va ancora peggio nei ruoli dirigenziali, che vedono i cosiddetti “wasp” totalizzare il 72% delle poltrone, con neri e ispanici che si spartiscono appena il 3% dei posti.  Ad aggravare la situazione ci si mette la disparità di genere: due terzi dei lavoratori e ben il 79% dei dirigenti (e in questo caso i dati si riferiscono a tutti i quasi 50mila dipendenti mondiali) sono uomini. “Non siamo dove vorremmo essere in termini di diversità”, è stato il laconico commento del vice presidente di Google, Laszlo Bock, al Wall Street Journal, sottolineando che la società incontra difficoltà ad assumere donne e “minoranze” etniche perché solo una piccola parte ha una laurea in materie scientifiche.

Ad aggravare la situazione ci si mette la disparità di genere: due terzi dei lavoratori e ben il 79% dei dirigenti (e in questo caso i dati si riferiscono a tutti i quasi 50mila dipendenti mondiali) sono uomini. “Non siamo dove vorremmo essere in termini di diversità”, è stato il laconico commento del vice presidente di Google, Laszlo Bock, al Wall Street Journal, sottolineando che la società incontra difficoltà ad assumere donne e “minoranze” etniche perché solo una piccola parte ha una laurea in materie scientifiche.

Jesse Jackson, l’ex leader dei movimenti per i diritti civili che nel 1988 corse anche per le presidenziali Usa come candidato democratico, all’inizio di maggio ha partecipato alle assemblee degli azionisti di Google e Facebook proprio per sollevare il problema dell’insufficiente “diversity” razziale nei colossi della tecnologia. Anche il gruppo fondato da Mark Zuckerberg, infatti, come molti altri big della Silicon Valley è sotto accusa. Apprezzabile, se non altro, la decisione di diffondere per la prima volta i dati: non è un obbligo di legge e fino ad oggi, nell’universo delle grandi compagnie del settore tecnologico, lo facevano solo Intel e Hewlett-Packard.

Articolo Precedente

Consob, Vegas: “Non mi dimetto per attacchi di ex commissario e dipendente”

Articolo Successivo

Ferrovie dello Stato, Renzi rompe gli indugi del dopo Moretti e rinnova tutto cda