Mostre, a Venezia si espone l’illusione della luce

Se c’è un tratto inequivocabile che accomuna i filosofi agli artisti, soprattutto ai più enigmatici ed imperscrutabili di tutti, ovvero a quelli contemporanei, è la loro tenace, inesausta tendenza a prediligere le domande rispetto alle risposte, i dubbi alle (false) certezze, i percorsi anomali e sorprendenti rispetto a quelli prevedibili e codificati.

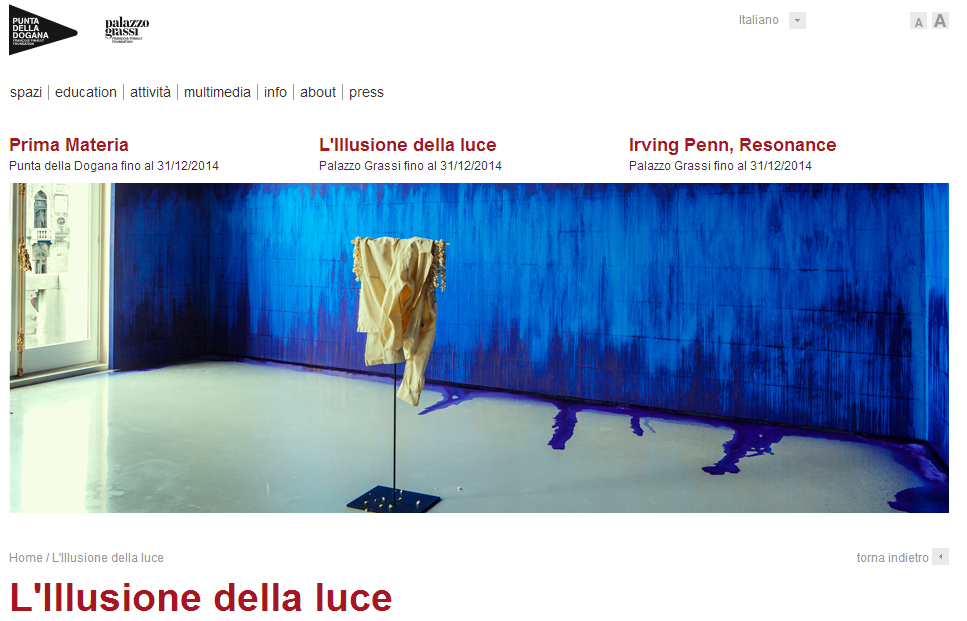

Se dunque un artista o un pensatore evocano un concetto già di per sé così complesso e denso di significati (storici, scientifici, linguistici etc.) come quello di “luce“, è inevitabile che cominci subito ad affiorarne tutta l’affascinante complessità: luce come rischiaramento, comprensione, discernimento, Erklärung (“fare luce su una faccenda”, “ricondurre al lume della ragione”), ma anche luce come inganno ottico o fonte di ambiguità (“guardare le cose sotto una luce diversa”, “mettersi in cattiva luce”). Ed è esattamente da questo ossimoro che trae spunto il felice titolo dell’ultima mostra veneziana inaugurata circa un mese e mezzo fa a Palazzo Grassi, ovvero “L’illusione della luce”, che si protrarrà per tutto il resto del 2014 in concomitanza con l’altra esposizione fotografica di Irving Penn, “Resonance”, ospitata al piano superiore del medesimo edificio.

Si entra subito in medias res grazie alla sorprendente opera di Doug Wheeler collocata all’ingresso del piano terra: uno spazio di luce abbagliante ed ovattata, nebulosa e disorientante, il cui candore assoluto, che evoca quasi una sorta di post-moderno disco di Newton, è preservato dall’uso di sovrascarpe ad hoc fatte indossare a qualunque visitatore che voglia addentrarsi nel perimetro dell’installazione. In tale contesto è proprio il bagliore artificiale a generare una sensazione di straniamento e ridefinizione dei perimetri fisici e corporei. Proseguendo il percorso espositivo ci si imbatte in tante altre declinazioni diverse del tema principale: dal variopinto intreccio di lane pendenti dal soffitto, ovvero l’“Escalator (Rainbow Rain)” della francese Vidya Gastaldon, che rilegge in chiave hippie-New Age la fantasia della Dorothy del Mago di Oz, si passa alla riflessione concettuale del catalano Antoni Muntadas che in “Diàlogo” indaga il rapporto tra due fonti luminose, quella naturale della candela e quella artificiale della lampadina, affiancandole all’interno di una superficie specchiata.

Ma chiunque pronunci la parola “luce” non può sottrarsi alla tentazione di evocare la classicissima dialettica tra realtà e apparenza, ovvero lo svelarsi e il nascondersi di ciò che normalmente sfugge ad uno sguardo superficiale, menzognero o allucinatorio: in tal senso possono essere intesi sia il video “Crossroads” di Bruce Conner, tratto dalle riprese desecretate degli impressionanti test atomici eseguiti a suo tempo sull’atollo di Bikini, sia quello della finlandese Eija-Liisa Athila, intitolato “Anne, Aki and God”, da cui affiora il dramma esistenziale dell’ex ingegnere informatico Aki, isolatosi nel suo monolocale in seguito ad una grave affezione psicotica. La luce resta dunque il veicolo –fisico ma anche e soprattutto metaforico– attraverso il quale l’arte fornisce una molteplicità di sguardi e chiavi di lettura del mondo, esplorando instancabilmente il fatidico crinale tra verità e finzione.

Un obiettivo perseguito con particolare intensità anche dal vietnamita Danh Vo –già presente alla scorsa Biennale 2013– che in “Autoerotic Asphyxiation” continua a denunciare le ferite del colonialismo, avvalendosi delle foto di giovani vietnamiti scattate da un militare statunitense e di vari altri documenti, tra i quali la riproduzione, eseguita dal padre dell’artista, di una lettera ottocentesca che un missionario francese condannato a morte in Vietnam scrisse a sua volta al proprio padre: il tutto coperto da tende bianche trasparenti, adatte a rendere l’idea della mistificazione e dell’occultamento, ricamate con motivi floreali ispirati alle piante collezionate da un missionario francese ucciso dai monaci tibetani. Analogamente, la marocchina Latifa Echakhch sceglie di alludere alle rivolte popolari egiziane e al cruento avvento degli integralisti, attribuendo ad una delle sue due opere in esposizione, realizzata in carta carbone azzurra, un titolo ispirato ad una frase pronunciata dal leader palestinese Arafat riguardo al proliferare dei gruppi rivoluzionari: “À chaque stencil une révolution”.

I complessivi 20 artisti della mostra contribuiscono dunque a delineare un itinerario nitido ed emozionante: in quel ginepraio di intellettualismi spinti e talvolta vacui di cui nutre spesso e volentieri l’arte contemporanea, individuare un filo conduttore plausibile e riconoscibile su cui innestare una selezione di opere di buon livello rappresenta già di per sé una ricetta vincente. Ma “L’illusione della luce” racchiude forse un pregio ed un significato ulteriore, che senz’altro non dev’essere sfuggito alla curatrice svizzera Caroline Bourgeois, laureata in psicoanalisi. L’ambivalenza della luce, ovvero quell’ossimoro di cui parlavamo all’inizio, con tutto il suo corollario di nascondimenti e disvelamenti, in fondo non è altro che il riflesso di quell’ambiguità feconda e costitutiva dell’arte in quanto tale, ossia il suo collocarsi al tempo stesso al di dentro e al di fuori del mondo. Felicemente ambiguo è infatti l’artista, che elabora chiavi di interpretazione, comprensione e dominio del mondo reale, aiutandoci a coglierne aspetti inediti o poco visibili, ma al tempo stesso realizza un sovramondo ideale, un universo parallelo rispetto a quella della realtà esterna, dove può finalmente “giocare alle sue regole” e variare infinitamente le correlazioni tra significanti e significati. Esattamente come il bambino, l’artista utilizza l’approccio ludico per giungere alla cognizione del mondo attraverso il paradosso di una sua ri-creazione artificiale, e in tutto questo incessante lavorìo compie continuamente un doppio moto di evasione dalla realtà e di penetrazione all’interno di essa, un osservare le cose dall’esterno per rintracciare in esse significati sempre più nuovi e profondi.

Non a caso, lo stesso termine “illusione” rinvia etimologicamente al “ludus” o gioco in questione, che è quanto di più volatile ma anche dannatamente serio possa esistere se consideriamo, con Eraclito, che l’intero corso del mondo non è altro che un fanciullo che gioca.