Il rito inizia sempre il giorno prima. Vasco arriva nel pomeriggio, entra nello stadio, solo, quindi cammina tra prato, tribune e palco. Non parla, ha staccato il cellulare. Guarda, annusa l’aria, ammira gli spalti, immagina quando saranno gremiti, pensa alla scaletta dello show. Si deve appropriare dello spazio. Lo deve sentire suo. San Siro. Nel giorno del concerto la truppa, o combriccola, si raduna dalla mattina presto. Tra Roma e Milano sono in tutto 403mila paganti in sole sette serate, un record: mai nessuno ha riempito Olimpico e San Siro così tante volte consecutive; un record arrivato a sessantadue anni, dopo centinaia e centinaia di spettacoli alle spalle, qualche milione di spettatore, sedici album di inediti, alcuni acciacchi vissuti e passati, ma ancora una vita spericolata da cantare. “Non mi preoccupo del dopo, voglio assistere con allegria a questo momento che è il top, dopo comincerà a scendere e io voglio assistere a questo mio tramonto straordinario”, parola di Komandante, come amano chiamarlo fans, amici e collaboratori. Difficile scindere le tre categorie. E basta passeggiare per lo stadio con la sua portavoce storica, Tania Sachs, per rendersene conto: è tutto un “ciao”, “come stai”, “come va a casa”, e con chiunque. Li conosce, si conoscono. Così quando lei, alle otto di sera, sale sul palco per sistemare i fotografi, dalla platea parte un coro per salutarla; nel frattempo uno degli inservienti passa l’aspirapolvere sulla pedana, un altro sistema le bottigliette d’acqua, un altro ancora toglie delle sporcizie. Sembra di stare dentro un appartamento prima dell’arrivo degli ospiti. Vasco è dietro le quinte. Non vuole nessuno prima del “la”, ancora una volta solo. Un massaggio ai muscoli, un piatto di pasta due ore prima, un’ora di meditazione al buio e con gli occhi chiusi. Tutti esclusi, compresa la band.

Romina, 43 anni, bionda e con il cappellino in testa è insieme alle due figlie gemelle, ma non è chiaro chi accompagna chi, la mamma appare più agitata delle piccole: “Sono cresciuta con lui, alcune canzoni mi hanno aiutato in momenti difficili. Quali? Soprattutto Liberi Liberi…”. Le due annuiscono, sanno e condividono, loro amano Siamo solo noi, pezzo del 1981, diciotto anni prima della loro nascita, eppure ci si ritrovano “perché dice cose semplici e vere, e quello che non capisci lo senti comunque dentro”. Verità o suggestione. Poco lontano passeggia un omone alto e grosso, vestito di nero, anche lui ha il cappellino in testa con sopra la scritta “Blasco”. Alcuni lo indicano. Lo riconoscono. Si chiama Andrea, per loro è Colpa d’Alfredo, dal titolo di una delle canzoni più vecchie e celebri di Vasco, negli anni Settanta a causa dei “suoi discorsi seri e inopportuni” gli ha fatto “sciupare tutte le occasioni (con le donne). Prima o poi lo uccido…”. Oggi come allora parla molto, meglio stare lontani. Eppure è qui, segue il suo amico da una vita esattamente come altri cresciuta tra la via Emilia e Zocca, il bar del paese, le prime esperienze in radio, una partita a carte. Altri sono morti, persi tra sfortuna, caso e droga, a partire da Massimo Riva, suo fratello di latte e musica, deceduto nel 1999, al quale ogni sera dedica un pensiero. Un applauso dei presenti. Nell’ultima canzone che ha lanciato per radio, Vasco canta: “Quando cammino su queste Dannate nuvole vedo le cose che sfuggono dalla mia mente, niente dura, niente dura e questo lo sai…”. E gli amici sono coloro che lo riportano sulla terra dalle Dannate nuvole.

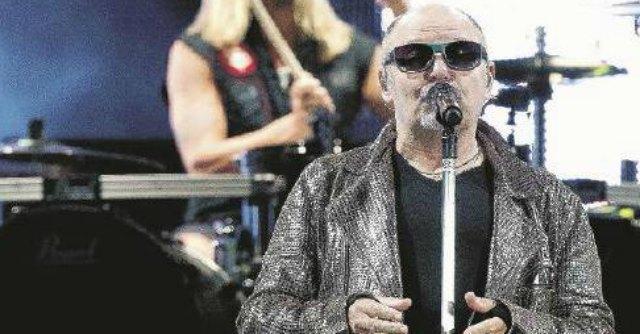

Sono le otto e mezzo della sera, esce dal camerino, raduna il gruppo, si abbracciano in circolo, si caricano, urlano la scaletta prevista, una sorta di trance, pacche sulle spalle, inutile dire altro, ognuno sa qual è il suo compito. Quello del Komandante è di “vestire i panni dell’incantatore di serpenti”, la definizione che maggiormente ama, quindi diventa Vasco Rossi, una sorta di sintesi di sessantamila e più anime concentrate in un punto solo, qualcosa di etereo e inspiegabile, “un tempo anche difficile da gestire. Ma quando salgo sul palco e inizia la musica tutto torna”, spiega il rocker. In platea c’è Luca, 47 anni, crede di aver “messo la testa a posto” perché si è sposato, però nel frattempo si è tatuato sul fianco Occhi blu; il suo amico al contrario “non ha messo la testa a posto, ancora si fa le canne”. E aspira soddisfatto una boccata di marijuana. Poco lontano Fabrizio ha una maglietta con su scritto Siamo soli, altra hit di qualche anno fa, lui si “sente solo” anche se ha una compagna accanto, con Vasco è cresciuto, lo segue e lo ama “perché evita di parlare di politica. Una volta qui a San Siro ci ha provato, ma non è stato apprezzato, lui deve volare più alto”. Inizia il concerto. Nel 2014 Vasco ha cambiato due elementi della band, nuovo batterista e nuovo chitarrista, più giovani, aggressivi, il suono è decisamente rock, quasi metal, talmente forte e carico da stordire. In tribuna vip c’è Riccardo Cocciante, dopo la prima canzone ha un atteggiamento tra lo spiazzato e l’allucinato.

Si guarda attorno a 360 gradi, testa in aria verso le tribune, cerca di capire la reazione del pubblico. Ballano tutti. Lui no. Immobile. Parola di Vasco: “Spero di morire prima che mio figlio mi dica che la mia musica è una schifezza”. Intanto i ragazzi dell’età del figlio hanno apprezzato i nuovi arrangiamenti. Una, due, tre, quattro canzoni, la serie prosegue. “Come le scegliamo? Bella storia…”. Lui si chiama Guido Elmi, ha circa sessant’anni, testa rasata, veste solo di nero, giacchetto di pelle e anfibi, lavora con Vasco dal 1980. “A gennaio gli ho mandato una lista di canzoni. Non mi ha risposto per venti giorni, l’ho dovuto costringere. Se discutiamo? No, non serve, parliamo poco, ognuno sa, comunque alla fine ha tolto delle ballate. Voleva uno show rock”. Quindi nessun messaggio oltre le canzoni, nessun discorso, qualche “grazie” sottaciuto dal Komandante verso il pubblico, ricambiato dal pubblico verso di lui. “Io cerco di fare come Mick Jagger, come Keith (Richards dei Rolling Stones) non me la sento. Però Mick è lì, sempre bello, sicuro, io un po’ meno”. Non sembra. Urla, canta, incita, salta, coinvolge, alza le braccia insieme al pubblico. Altra storia rispetto a tre anni fa, quando stare sul palco era una sofferenza inspiegata e inspiegabile, quando il male non era stato ancora diagnosticato e l’energia non girava; quando pensava di dimettersi da rockstar e i suoi “serpenti” volevano farsi incantare ma lui non riusciva nella magia.

E’ il momento dei bis. Inizia con Vita spericolata, alcuni ragazzi non sanno minimamente chi sia Steve Mc Queen, il Roxy bar di Bologna ha chiuso, ma non importa, resta “la canzone della mia vita, la mia carriera potevo concluderla li”, invece è decollata, da lì. Manca poco alla fine del rito, si chiude con Albachiara, quasi obbligato, “una volta ho provato a toglierla dalla scaletta, ma finché non la cantavo il pubblico restava lì”. Errore evitato. Lo stadio la intona e Andrea, Luca, Romina e gli altri sanno che un’altra serata è andata. Vasco chiude, torna nel camerino, si butta sotto la doccia, 45 minuti di getto caldo per rilassare i muscoli e allentare la mente. Se serve. A volte è scoppiato in lacrime come a Imola nel 1998 quando è riuscito a coinvolgere 130mila persone in una sera sola. Oggi no. Sessantadue anni servono anche per saper gestire le emozioni e ti puoi permettere dei “no” un tempo proibiti, così non vuole nessuno nel camerino tra colleghi, pseudo vip e simili, accetta solo una quindicina di fan per un ritorno immediato della serata, per capire come è andata, si fida di loro, perché “c’era un personaggio, un fenomeno che si chiamava Luther Blissett. Era un personaggio virtuale su internet, creato da tanti, erano tutti Luther Blissett, e io ho sempre avuto quella sensazione lì: Vasco Rossi è una specie di Luther Blissett”. Un Luther che saluta tutti, raccomanda di “non mollare mai”, perché “domani arriverà lo stesso”.