Napoli, Rione Sanità: la speranza di chi vive sono i morti

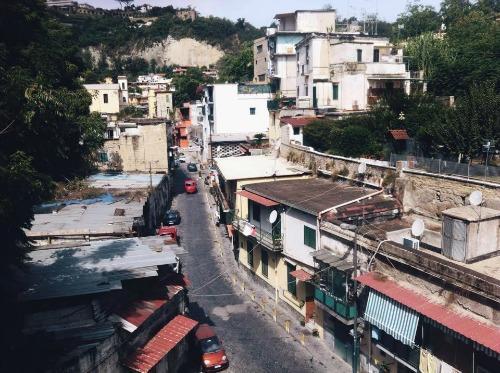

Passeggiare tra le vie del Rione Sanità a Napoli è come addentrarsi, passo dopo passo, in una dimensione parallela. Non ricordo di aver mai visto in Italia un quartiere di una grande città (Napoli è il terzo comune italiano per popolazione, dopo Roma e Milano) ridotto in condizioni così degradate. Per cercare un paragone devo tornare indietro con gli anni, nel 2007, quando su un taxi polveroso passai la linea intangibile che divide San Diego dal Messico, diretto a Rosarito, nello stato di Baja California. Di quella notte caldissima tra le strade di Rosarito Beach conservo immagini offuscate, ma una cosa la ricordo bene: il senso di desolazione e abbandono che inzuppava tutto, anche l’aria e le pietre.

Quella notte vidi anche altre cose, che per fortuna non appartengono alla nostra cultura. Ma il degrado, quello sì che lo si ritrova nel Rione Sanità.

Ti sembra di respirarlo quando, a poche centinaia di metri dalla fermata della metro Materdei, cammini accanto a case con lamiere traballanti al posto dei tetti e balconi che non si staccano dalle facciate per miracolo. Catapecchie che sembrano abbandonate, con le mura mangiate dall’umido e invase dalla gramigna, sono case con dentro persone, soprattutto anziani, che trascorrono gli ultimi anni della loro vita in questo quartiere dimenticato da Dio.

La cosa che più stordisce è che il Rione Sanità non è suburb, periferia, ma è addossato al centro storico di Napoli, raggiungibile con una passeggiata di neanche due chilometri in linea d’aria da Corso Umberto I. È come immaginare di partire dal Duomo di Milano e arrivare ai Navigli ma trovarci un ghetto invece che locali e uffici.

Come riporta il sito web della Onlus L’Altra Napoli, nel Rione Sanità ci vivono 32 mila persone, che scontano un tasso di disoccupazione del 42%, con punte del 60% tra i giovani. Incontro per strada uno di loro, Giuliano, dice di chiamarsi. Mi spiega che sì, “al Rione le condizioni di vita sono sul livello della povertà, qui spaccio, contrabbando e furti sono gli unici modi per campare”. Ma poi mi ricorda anche che “questa è una delle zone più antiche di Napoli, con più tradizione. Qui nel ‘700 c’erano giardini, palazzi nobiliari, artisti ovunque. Oggi invece non viene più nessuno, e chi ancora viene è per vedere i morti”. Gli confesso che anche io sono qui per vedere “i morti”.

Il Cimitero delle Fontanelle è un luogo incredibile. Riaperta al pubblico nel 2010, questa enorme ex cava di tufo accoglie al suo interno più di 40 mila resti di persone che morirono tra il 1600 e il 1800 a causa delle epidemie di peste e colera. Dalla metà del 1800, un gruppo di abitanti del Rione cominciò a riordinare le ossa a ridosso delle pareti tufacee della cava, suddividendole all’interno delle navate a seconda, raccontano gli aneddoti, della loro condizione sociale in vita.

Ben presto, l’atmosfera vetusta del luogo – l’ingresso ricorda le miniere di Moria descritte da Tolkien nel Signore degli Anelli – e la pietas popolare napoletana hanno trasformato il Cimitero in una sorta di luogo magico. In cui si consumava, e si consuma tutt’ora, una commistione tra i vivi e i morti quando i vivi, come vuole il “rito delle anime pezzentelle”, si recano nel Cimitero per “adottare” un teschio, per rivolgergli preghiere e costruirci intorno altarini, così da ricevere protezione in vita terrena.

Ho visto turisti di ogni nazionalità uscire a bocca aperta da “o Campusanto”, che insieme alle Catacombe di San Gennaro, di San Severo e di San Gaudioso è uno dei luoghi più affascinanti da visitare nel Rione Sanità. Per fortuna, come è già accaduto per la Napoli Sotterranea, qualcuno ha ben pensato di creare percorsi e spettacoli multimediali per i turisti, che queste cose nei loro paesi le vedono solo sui documentari mandati in onda da Focus.

Come insegna Don Antonio Loffredo, che è riuscito a rendere visitabili queste catacombe e a creare qualche posto di lavoro per i giovani della Sanità, per aiutare il Rione che ha dato i natali a Totò e ispirato Eduardo De Filippo bisogna ripartire da quello che c’è. E poco importa che si tratti di tombe e ossa, l’importante è dare un po’ più di speranza a quelli che ora sono vivi. Può sembrare paradossale, ma nel suo piccolo è qualcosa che funziona meglio del patto generazionale tra giovani e anziani, che in Italia ha miseramente fallito.