Il mio incontro con il cinema di Orson Welles, fu così comico e movimentato da ricordare un gag di Buster Keaton. All’inizio degli anni ’70, Tatti Sanguineti, che si apprestava a diventare lo studioso più originale del regista, mi propose di visionare in moviola, all’Università di Genova, sette film di Welles. Vivevamo entrambi a Savona e per non perdere tempo nel traffico gli proposi di andarci in moto. Il mattino dopo mi presentai casa di Tatti con la mia fiammante “CZ-Yava”, una moto cecoslovacca che al fascino socialista aggiungeva la grinta delle gomme da cross al punto da guadagnarsi, fra gli amici comuni, il nickname: “Yava-la-moto-che-chiava”. Di fatto, l’unica ragazza che conquistai grazie alla tecnologia dei soviet, una bellissima panettiera, mi lasciò col motore fuso e il cuore spezzato, dopo che avevo sfiancato la moto per portarla sulla neve. Un anno prima che ciò accadesse, Sanguineti si presentò all’appuntamento con due enormi ‘pizze’ da 35mm di “Falstaff ”. Gli diedi il casco (ne avevo uno solo) appendemmo le pizze al sellino posteriore ed accelerammo come Easy Rider verso l’autostrada.

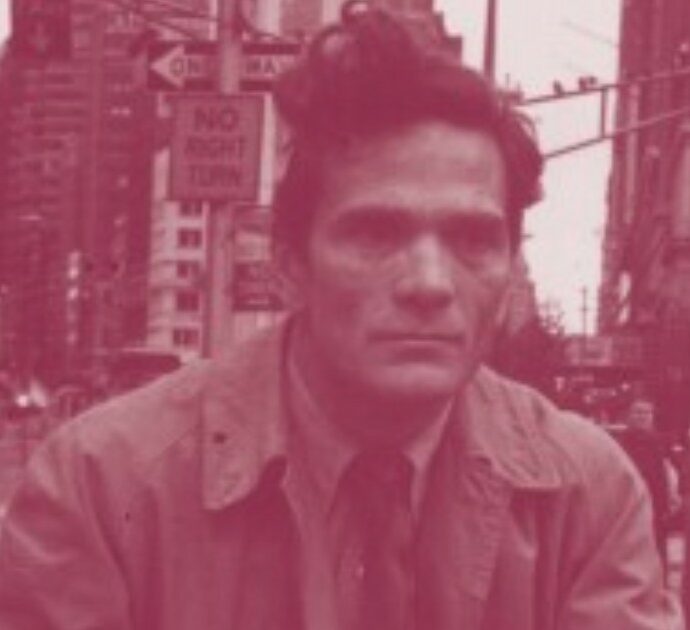

All’altezza del viadotto di Cogoleto, la Liguria venne investita da un vento che i metereologi non registravano da secoli. Mentre le raffiche a 130 km all’ora scaraventavano le auto contro il guard-rail, Tatti, che pesava il doppio del sottoscritto e col casco sembrava un fante di Brancaleone, mi si aggrappò addosso rendendo la moto, già sbilanciata da Welles, ancora più instabile. Frenando, scalando e avanzando in prima, riuscii dopo due ore a raggiungere l’università, portando in salvo il film di Welles e soprattutto il suo critico, che, però, sfinito dal freddo e dallo shock, si dichiarò “CATAFRATTO” e, sdraiatosi accanto alla moviola, ordinò un thè rinviando la proiezione al giorno dopo. Le settimane successive mi servirono, meglio di qualsiasi scuola, a scoprire il fascino del montaggio cinematografico e a Tatti a maturare quella passione per Welles che oggi ha prodotto il suo ultimo saggio ‘Wellsiano’, la postfazione di un libro imperdibile: “A pranzo con Orson, conversazioni tra Henry Jaglom e Orson Welles”. Pubblicato da Adelphi Editore, il libro raccoglie le conversazioni fra Welles e il regista Henry Jaglom al tavolo del ristorante “Ma maison”, dove i due amici pranzavano una volta alla settimana. I nastri, registrati su richiesta di Welles fra il 1983 e il 1985, l’anno in cui Welles morì di infarto nel cuore della notte mentre scriveva l’ennesima sceneggiatura, sono “una cronaca degli ultimi tre anni di vita di Welles”, un vulcano di idee, in cui – diceva Jaglom – convivevano più personaggi: il ragazzo-prodigio che a 21 anni trasformò ‘Giulio Cesare’ in un’allegoria del fascismo con gli attori in camicia nera, “l’iconoclasta della radio, il celebrato artista shaekespeariano, il cineasta d’avanguardia al quale tutti riconoscono di aver girato il più grande film di tutti i tempi” ma anche “il pagliaccio dei talk-show… il reietto obeso e autodistruttivo, notorio per le sue opere incompiute e progetti abortiti”.

Bellissimo, da giovane Welles era uno sciupafemmine – “me le scopavo tutte” – che ebbe tre mogli, Virginia Nicholson, Rita Hayworth e Paola Mori e infinite avventure, compresa una storia con Marilyn Monroe, che presentò invano a Zanuck: “Guarda che fenomeno!” e lui – racconta Orson – “Non è niente di che. Ne abbiamo a carrettate. Smettila di rifilarmi queste troiette”

Pieno di aneddoti e di gossip, “A pranzo con Orson”, è, come Dagospia, un testo che si divora e che non-si-può-non-leggere, ma a differenza del gossip, che è quasi sempre puro voyerismo, dietro le scopate, le risse, le gaffes dei personaggi di Hollywood, emerge una strepitosa galleria di ‘Caratteri’ che Welles tratteggia, come Teofrasto, Daumier, Young o Toulouse Lautrec, con pochi colpi di pennello e una conoscenza “classica” delle tendenze e delle deformazioni umane.

Henry Jaglom: “A proposito: stavo leggendo un libro di Garson Kanin su Spencer Tracy e Katharine Hepburn”

Orson Welles: “Kanin disse che lei e Tracy vivevano insieme…”

HJ: “ Ma lo sapevano in molti”

OW: “Visto che se la faceva con tutta la città, a ruota libera”

HJ: ”La Hepburn?”

OW: “Alla faccia! …L’avevo vicino, al trucco; si preparava per ‘Febbre di vivere’. E con dovizia di parolacce raccontava come se la sbatteva Howard Hugues. Ai tempi nessuno parlava così, tranne Carole Lombard: per lei era naturale, non sapeva esprimersi in nessun altro modo. Invece Katie, con quel suo accento da collegiale di buona famiglia, era come se avesse scelto di parlare così. Anche Grace Kelly ci dava dentro in camerino, quando nessuno guardava… ma poi non lo andava a dire. Katie era diversa. Era una ragazza libera. Quasi come quelle di adesso”.

Memorabile come Welles ‘legge’ Woody Allen: “Woody Allen mi ripugna, fisicamente; detesto gli uomini fatti in quel modo… Ha la sindrome di Chaplin. Quella combinazione unica di arroganza e insicurezza che mi dà l’orticaria. Quelli che in compagnia si raggrinzano e parlano piano sono incredibilmente arroganti. Fa il timido ma non lo è. Ha paura. Si odia e si ama. Pensa la tensione… E questo trapela nei suoi film. E’ la cosa più imbarazzante del mondo: uno che mette in mostra il peggio dei sé per far ridere, e così si libera dei suoi complessi. Tutto quello che fa sullo schermo è una terapia per lui”.

Ne esce con le ossa rotte anche Bogart che nelle risse ricorreva a una tecnica che nei porti liguri è chiamata ‘Tegnime che i massu’ (“tenetemi che l’ammazzo!”): “Bogart era un vigliacco – racconta Welles – e non sapeva affatto picchiare, cercava di continuo rogne nei night-club, sapendo che i camerieri l’avrebbero fermato. Si ubriacava e faceva lo spavaldo, sapendo di essere ben protetto”.

Nella sua postfazione, Tatti Sanguineti salda i conti ai parrucconi della critica contenutista italiana che linciarono Welles, guidati da Guido Aristarco, (che dietro pseudonimo gli diede dell'”etilista”…) e aggiunge altri aneddoti, dal dossier dell’Fbi sulle “attività di sinistra” di Welles, alla sua amicizia con Roosvelt che gli confessò il suo rimpianto per non aver mandato truppe in Spagna, a quella con Walter Chiari. All’attore che sulla spiaggia di Fregene aveva cercato di intortare la terza moglie di Welles, Paola Mori, Welles assegnò nel “Falstaff” la parte di Mastro Silenzio. “Welles insomma toglie letteralmente la parola a uno che come lui sulla parola ci campava e ci abusava – scrive Sanguineti – un contrappasso al playboy che aveva detto troppe paroline dolci alla ragazza italiana del suo terzo matrimonio”.

“A pranzo con Orson” è un testamento. Forse il più acido, il più divertente, il più lucido e commovente dei testamenti .“Dalle scarpe Welles non si toglie sassolini – scrive Sanguineti – ma pietre grosse così. Il problema non è solo la morte che incombe, è che Welles vede oltre. Il suo terzo occhio non riesce a non scorgere la roulotte della star a latere del set. O il ciak prima del take, o la seduta allo specchio del trucco e parrucco. Ma proprio come non ce l’ha con Hollywood, non ce l’ha con Laurence Olivier: lo chiama amichevolmente Larry. Eppure queste dieci righe di autoerotismo orale di Olivier allo specchio sono degne del miglior D’Annunzio: “Una volta andai a salutarlo in camerino dopo uno spettacolo e lo beccai che si guardava allo specchio con un amore, una passione… Mi vide alle spalle ed era imbarazzato perché l’avevo sorpreso in un momento così intimo. E senza scomporsi né staccarsi gli occhi di dosso, mi disse che quando si guardava allo specchio era così innamorato della sua immagine che gli veniva una gran voglia di succhiarsi l’uccello. Quello era il suo grande rimpianto, disse: di non poterselo succhiare”. Una tv intelligente oggi rinchiuderebbe Sanguineti in una moviola per una settimana e gli chiederebbe di raccontare questa storia, forse eccessiva per la nuova ‘pruderie’ che governa gli schermi