La prima importante notizia da registrare dopo la serie di svalutazioni del cambio eseguite dalla Cina, è la mancanza di avvenimenti di portata catastrofica sull’economia cinese, e soprattutto l’assenza di pestilenze di manzoniana memoria che avrebbero dovuto affliggere quell’economia che si fosse avventurata scelleratamente nella competizione valutaria al ribasso. L’inflazione non accenna a salire, ferma ancora all’1,6% e gli scenari iperinflazionistici della Repubblica di Weimar non si sono verificati. Questa è perlomeno la dinamica che ci è stata proposta persistentemente dal comparto del mainstream economico e mediatico, che ha sempre profetizzato gli effetti negativi di questa manovra valutaria in relazione ad un eventuale ritorno alla valuta sovrana nel cortile dell’eurozona , tanto da arrivare persino ad individuarne una connotazione etica negativa, indice di poca serietà ed affidabilità da parte della nazione che la pratica.

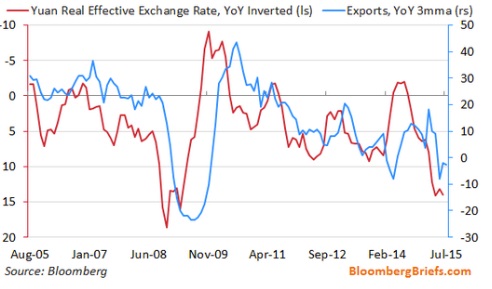

Dalle parti della PBOC, acronimo che sta per People’s Bank of China, sono poco edotti su questa teoria e così hanno pensato di realizzare tre svalutazioni consecutive del Renminbi, iniziate con una serie di deprezzamenti dell’1,9% martedì, dell’1,6% mercoledì e conclusisi, almeno per il momento, ieri con l’ultima svalutazione dell’1,1%. Prima di passare all’analisi sulle conseguenze e i possibili effetti del riallineamento del cambio fisso dollaro/yuan, occorre soffermarsi su una decisione che a detta di molti analisti giunge imprevedibile e inattesa. L’economia cinese è quella si può definire export-driven, ovvero fondata sulla crescita delle proprie esportazioni che costituiscono il 20% del PIL nazionale, e su questo punto va osservata la tendenza al ribasso della bilancia commerciale cinese che ha fatto registrare un calo del 29% dall’inizio dell’anno, nonostante la politica di tagli dei tassi di interesse decisa dalla PBOC che ha progressivamente abbassato il benchmark rate dal 6% dello scorso novembre fino al 4,85% dello scorso giugno. Nonostante il calo dei tassi, non c’è stato un considerevole effetto sullo stimolo dell’economia cinese e delle sue esportazioni, e in ultima istanza lo strumento più efficace non poteva che essere quello della svalutazione del cambio.

La strategia di mantenere il cambio dello yuan ancorato al dollaro forte ha significato una rivalutazione del 15% della valuta cinese nei confronti della divisa statunitense nell’arco di un anno. Dunque ad un esame più attento, la decisione della banca centrale cinese non è poi così inaspettata se non nell’ottica di dare un sostegno all’economia nazionale che ultimamente ha subito un brusco calo dovuto anche alle massicce operazioni di vendita dei titoli azionari che sono state arginate da un intervento diretto statale del governo cinese, tanto da rendere lo stato il maggior detentore di titoli azionari. Il cambio fisso con il dollaro forte stava danneggiando la politica delle esportazioni della Cina, ed è questa la ragione principale che ha portato il passaggio ad una politica di cambi flessibili come hanno spiegato inequivocabilmente in una conferenza stampa, Yi Gang vice-governatore della PBOC e Zhang Xiahoui direttore del dipartimento di politica monetaria della banca centrale, convocata nella giornata di ieri per rispondere alle accuse di aver intrapreso una guerra valutaria nei confronti degli USA e dell’Europa. Nel corso della conferenza stampa i due rappresentanti della PBOC hanno rimarcato “le ragioni principali che hanno portato alla revisione del cambio, dettate dalla necessità di correggere il disallineamento valutario e l’obiettivo strutturale di perseguire la transizione dal precedente cambio fisso con il dollaro verso un sistema di cambi flessibili controllato”.

Nessuna guerra dunque, ma una difesa degli interessi economici e commerciali nazionali. Non è escluso che le svalutazioni continuino fino ad arrivare ad una quota del 10%, che potrebbe significare secondo alcuni calcoli una fuga di capitali pari a circa 400 miliardi di dollari, anche se è un rischio di cui i dirigenti della PBOC hanno tenuto conto data l’entità delle riserve di valuta estera detenute dalla banca centrale che ammontano a circa 3,65 trilioni di dollari. Ad ogni modo la transizione verrà gestita gradualmente proprio per evitare il rischio di fughe improvvise di capitali e incoraggiare le multinazionali che hanno investito in Cina nel corso degli ultimi anni, a trasferirsi altrove. Non si può escludere che gli effetti di questa politica si riverberino negativamente anche sull’eurozona, con maggiori effetti deflazionistici dato il probabile calo dei prodotti cinesi sui mercati europei.

Mario Draghi commenta rammaricato che “l’inflazione rimane insolitamente troppo bassa”, nonostante la politica del Quantitative Easing che non sortisce gli effetti sperati. E’ l’ennesima dimostrazione che la politica monetaria di per sé non ha alcun effetto sullo stimolo dell’economia reale e che se si vuole veramente innalzare l’inflazione è necessario un aumento dei salari, ma come è noto si va nella direzione opposta proprio a causa del cambio fisso imposto dall’euro che impedisce qualsiasi svalutazione di sorta all’interno dell’eurozona e spinge al ribasso il livello dei salari. Il dogmatismo dell’eurocrazia non accenna a deviare dalla dottrina dell’euro irreversibile e gli effetti di questa politica autodistruttiva sono persino addossati alla Cina. Ogni propaganda efficace ha bisogno di un nemico più o meno immaginario da combattere, e forse questa è la volta del “pericolo giallo”. In realtà il nostro nemico è l’euro che ci impedisce di fare quello che i cinesi stanno facendo per difendere la loro economia.

di Paolo Becchi e Cesare Sacchetti

Articolo Precedente

Facebook sarà davvero l’alleato delle banche nel decidere chi merita un finanziamento?

Articolo Successivo

Fisco, i patti con l’evasore e i finti controlli