Poesia: Claribel Alegría, tutte le voci dell’intensità

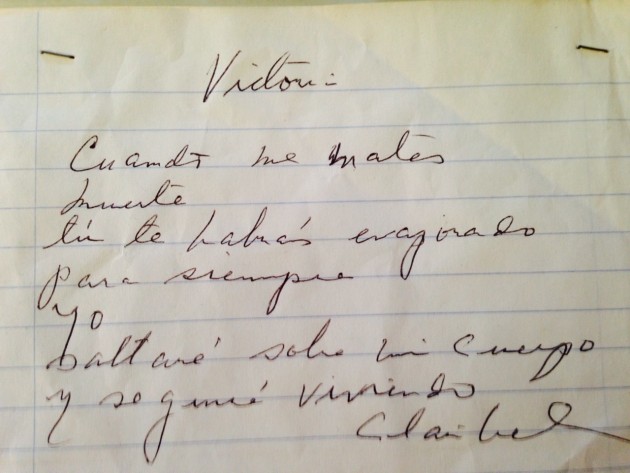

Ho tra le mani un piccolo gioiello: pochi versi, pobabilmente inediti, scritti sulla pagina strappata di un foglio di quaderno a righe, intitolati Victoria.

“Cuando me mates / muerte / tu te habiás evaporado / para siempre / yo / saltaré sobre mi cuerpo / y seguiré viviendo” (Quando mi ucciderai / morte / tu evaporerai / per sempre / io /

salterò sul mio corpo / e continuerò a vivere).

Sono versi – di un’incredibile energia e lucidità – della poetessa nicaraguense Claribel Alegría.

Me li ha dati lei stessa, a Granada, sulle sponde del lago Nicaragua anni fa, prima dell’inizio di una delle tante letture del Festival di poesia a cui partecipavamo entrambi, dove poi li ha recitati a memoria. Me li diede a scopo apotropaico: avevo la morte che mi danzava intorno. Li presi come si prende un salvacondotto. Non hanno scongiurato quella morte certo, ma come fa sempre la grande poesia, l’hanno resa comprensibile o comunque meno insensata.

Non so se Claribel questi versi li abbia poi pubblicati; so che li aveva appena scritti, quel pomeriggio, e che con la sua solita entusiasta generosità me li regalò per mettere la mia anima un po’ al riparo dal dolore. Se dopo anni di gelosa riservatezza, li tiro fuori oggi, è per festeggiare la pubblicazione in italiano della sua ultima raccolta, Voci (Samuele editore, prefazione di Zingonia Zingone) ben tre anni dopo Alterità (Incontri editrice, 2012).

Ma c’è anche un’altra ragione del mio proporli qui ed è che questo Voci, come sottolinea Zingone nella sua efficace Prefazione, è una sorta di testamento di Alegría: giunta ormai alla soglia dei novant’anni, la poetessa centroamericana prova a fare i conti con il tempo e dunque – anche se non c’è – quella breve poesiola avrebbe probabilmente ben potuto farne parte.

Nata poeticamente sotto l’ala di Juan Ramón Jiménez alla fine degli anni ’40, Claribel è, imho (in my humble opinion, ndr), la più grande poetessa nicaraguense vivente ed è probabilmente una delle più grandi autrici in lingua spagnola del secondo Novecento.

La sua è una sentimentalità complessa, mai disponibile ad affidarsi fiduciosa al comodo abbraccio dell’io, quanto disponibile a disegnare sensazioni e situazioni a partire da un dialogo (con il lettore e con un io altro), da un’interrogazione del reale e delle sue transazioni emotive e sociali.

E se è certamente il marito, lo scrittore americano D. J. Flakoll, ad essere il primo e il più frequentato interlocutore, specialmente dal momento della sua morte (“Cómo me duele el tacto / Cuando extiendo mi brazo / Y no te encuentro” – Come mi duole il tatto / Quando allungando il braccio / Non ti trovo – scrive di lui in Soltando amarras, una raccolta del 2002) questo fitto discutere di Claribel si estende a molti, fin alle cose e agli elementi naturali, sempre gestito con un’immensa cura della ‘forma’, con un’essenzialità asciugata sino all’inverosimile, con un ritmo, apparentemente esile, ma che invece poi marcia con sicurezza trascinando il lettore senza scampo.

Il clarilegro l’ha definito un’altra grande poetessa del Nicaragua, Gioconda Belli. Ed è questo anche l’abito formale con il quale, rifuggendo ogni retorica, Claribel ha vissuto il suo essere parte della cosiddetta Generación comprometida, quella dei poeti e dei letterati che aderirono al sogno (poi tristemente naufragato) della rivoluzione sandinista in Nicaragua. Della Rivoluzione a Claribel interessa, però, soprattutto quanto attiene alla sorte degli uomini e delle donne, delle loro emozioni, la sua capacità di essere – brechtianamente – gentilezza, di risvegliare sensazioni e utopie, sogni apparentemente sepolti.

Quella di Alegría voleva essere una Rivoluzione gentile, fragile, fondata sulla nostra debolezza, prima ancora che sulla nostra forza e sulla nostra rabbia. Questo bisogno di dialogità, di “scambio” è un paradosso, a ben vedere, per un’autrice che a questa sua ultima fatica ha deciso di porre in esergo il Pessoa che suggerisce: “Essere poeta non è la mia ambizione. È la mia maniera di stare solo”. Ma solo coloro i quali sanno dialogare con se stessi riescono davvero a comunicare con quella parte degli altri che poi diventa nostra. E dunque, il titolo di quest’ultima raccolta assume un’evidenza chiara anche a livello di dichiarazione di poetica: la voce del poeta non è mai solo la sua voce, ma proprio la sua capacità di essere anche la voce dell’altro: le molte voci che popolano la nostra vita.

Se da una parte Voci non fa che riconfermare aspetti formali e tematiche già care ed use (“continuerò a cercarti / a pronunciare il tuo nome / fin quando arriverà quel giorno / in cui io stessa / sarò il tuo segnale”, dice ripensando a Flakoll), per altro verso il suo essere “estremo” apre scenari nuovi, mostra pieghe, rende la forma non meno “polita”, ma certo più tagliente, tesa, senza perdere d’intensità (Non smette la mia mente / di ammucchiare rifiuti / che invadono me / la mia poesia / il mio universo / e non mi lasciano / prendere sonno / (…) / È ora di emigrare / confondermi con la terra / e dissolvermi»).

Perché è l’intensità, la capacità – limando – di non perdere forza né ricchezza, il segreto di questa poesia. Ecco – per questa ragione – mia diletta Claribel, oggi ti restituisco quel tuo prezioso regalo autografo.

Ma non contro la morte – che tu ed io sappiamo bene che i poeti non muoiono mai, e meno che mai la poesia – piuttosto come simbolo apotropaico per augurarti, una volta ancora: cento di questi libri, amica mia, cento di queste intensità!

Resta in contatto con la community de Il Fatto Quotidiano