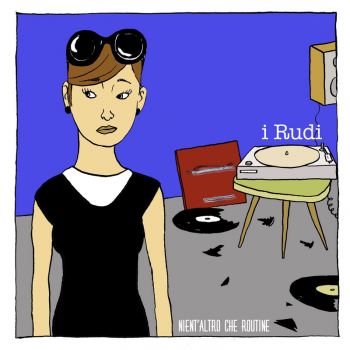

Presentiamo in anteprima streaming Nient’altro che routine l’album d’esordio de I Rudi, power trio “con Who, Small Faces e Jam nel cuore”, che spazia dall’ r’n’b al mod revival e al garage-beat anni ’60. L’ingrediente principale della band, che per scelta suona senza chitarra, sono le tastiere di Gabriele Bernardi (già membro della band di Shel Shapiro e degli Olly Riva & The Soul Rockets), a cui si aggiungono la voce e il basso del fratello Silvio, la batteria di Stefano Di Niglio, e uno stile caro alla tradizione del Beat italiano. È indubitabile che viviamo in un periodo di retromania spinta in cui tutto è già stato detto e fatto, ma spiegano I Rudi, “non c’è motivo per cui non si possa rifarlo. E vedere se ne esce qualcosa di significativo, non per forza originale a tutti i costi. In fin dei conti tutti i migliori gruppi hanno cominciato copiando qualcun altro, anche già negli anni Sessanta”.

Presentiamo in anteprima streaming Nient’altro che routine l’album d’esordio de I Rudi, power trio “con Who, Small Faces e Jam nel cuore”, che spazia dall’ r’n’b al mod revival e al garage-beat anni ’60. L’ingrediente principale della band, che per scelta suona senza chitarra, sono le tastiere di Gabriele Bernardi (già membro della band di Shel Shapiro e degli Olly Riva & The Soul Rockets), a cui si aggiungono la voce e il basso del fratello Silvio, la batteria di Stefano Di Niglio, e uno stile caro alla tradizione del Beat italiano. È indubitabile che viviamo in un periodo di retromania spinta in cui tutto è già stato detto e fatto, ma spiegano I Rudi, “non c’è motivo per cui non si possa rifarlo. E vedere se ne esce qualcosa di significativo, non per forza originale a tutti i costi. In fin dei conti tutti i migliori gruppi hanno cominciato copiando qualcun altro, anche già negli anni Sessanta”.

Ragazzi mi raccontate la genesi della band e perché la scelta di questo nome?

La band nasce dalle ceneri di un gruppo ska-rocksteady, e che continuò la propria attività fino al 2008. Il gruppo si chiamava Rude Fellows e l’aggettivo Rudi era diventato quello con cui gli amici ci chiamavano affettuosamente. Così quando è nata la nuova formazione, trovare il nome è stato spontaneo: è vero che l’aggettivo “rude” è concettualmente più legato allo ska (dai rude boys giamaicani), ma abbiamo pensato che con l’articolo davanti suonasse più “beat” tipo I Corvi, I Ribelli ecc. desse comunque l’idea del nostro sound abbastanza ruvido.

Come descrivereste la vostra musica e il vostro stile?

Il nostro stile lo definiremmo un misto tra il rhythm&blues bianco e il garage rock, mutuati entrambi dall’Inghilterra e dagli Stati Uniti degli anni Sessanta, e il beat italiano a loro contemporaneo. La cosa particolare, è che suoniamo questi generi molto aggressivi e “chitarristici” senza una chitarra in formazione: siamo composti da basso, batteria e tastiere, e tutti e tre facciamo le armonie vocali. La ricetta per fare della buona musica non crediamo ci sia, ma la passione che sconfina nell’ossessione, a volte e una dose considerevole di ascolti diversi ci sembrano fondamentali.

Tutti abbiamo avuto i nostri primi ascolti, le nostre influenze. A voi chi vi ha ispirato?

Non facciamo mistero delle nostre influenze: gli Who, sicuramente, sono il gruppo che per noi è il più grande punto di riferimento. Poi Ray Charles, Brian Auger, gli Small Faces, e andando agli anni Ottanta i Jam, i Chords e i Prisoners. Di italiani difficile dirlo, certo Battisti è uno che andrebbe insegnato a scuola.

Che atmosfera si respirava durante le registrazioni?

Non ti nascondiamo che è stato faticoso, è il nostro primo disco in assoluto, dopo tanti anni che suoniamo, e volevamo che ci rispecchiasse il più possibile. È stato fatto in uno studio casalingo, in realtà, ma ci abbiamo lavorato tantissimo, sui singoli dettagli, insieme a Vincenzo Giacalone, chitarrista degli Olly Riva & the Soul Rockets, che ci ha veramente dato una mano gigantesca in fase non solo di registrazione ma anche di produzione. Sono otto brani, sette nostri e una cover di un brano dei Prisoners a cui abbiamo tradotto il testo, e spaziano un po’ tra tutte le nostre influenze: ci sono i pezzi più energici come Falsi eroi e Nei confini, quelli più pop come Routine e Anna e uno strumentale un po’ black, Roo baby.

I testi come nascono e quali storie raccontano?

In alcuni casi raccontano alcune distorsioni della società: dello spettacolo, come Fiamboniglio, che racconta il miraggio del successo facile per il quale siamo tutti artisti, cantanti, fotografi; o in generale, come Nei confini (di un mondo che non ci appartiene), in cui ci si chiede a chi sia imputabile il ritardo della nostra generazione a “entrare nel mondo” vero e proprio. Falsi eroi parla invece della nostra società di icone posticce, incarnazioni di ideologie o valori di cui siamo circondati e che nella maggior parte dei casi sono dei falsi nemmeno troppo camuffati. Routine racconta la storia di un “amatore seriale”, un uomo che non riesce a trarre nulla dalle sue relazioni perché le concepisce volutamente come usa-e-getta. Tre tizi è una cosa un po’ più onirica, sull’incontro col destino, mentre Melanie è la traduzione abbastanza fedele del testo dei Prisoners.

Cosa ascoltate durante i vostri spostamenti quando andate a suonare?

Molte cose, ma tra le nostre preferite: Zappa, Yardbirds, Who, molto soul, Beatles ovviamente, i Pogues, i Madness, Bob Marley & the Wailers, gli Area, De André, Battisti, gli Slackers.

Una playlist che è in grado di descrivervi a 360 gradi.

Dipende da quante canzoni può contenere! Sicuramente dovrebbero esserci dentro My Generation e I Can’t Explain degli Who, What d’I Say di Ray Charles, The Gumbo Varations di Frank Zappa, Green Onions di Booker T & the MG’s, Sunshine of Your Love dei Cream, In the City e Town Called Malice dei Jam, Shout degli Isley Brothers… e potremmo continuare ancora parecchio.

Qual è la vostra più grande ambizione?

Riuscire a fregarcene delle nostre ambizioni. Ma è dura…

Articolo Precedente

Musica e divismo, quando ogni mistificazione è possibile

Articolo Successivo

Pooh, addio alle scene dopo cinquant’anni di storia: ultimi appuntamenti a San Siro e all’Olimpico