Gadda ebbe modo di apostrofarlo “asparagone“. Eppure è proprio con tale “asparagone” che ha avuto a che fare la gran parte della lirica moderna (è per svellerlo definitivamente che tanta ricerca s’è dannata). Se è lirico, è un “io”, insomma. E poiché lirica è stata tanta poesia (anche se non tutta e non sempre la migliore, come tentano di gabellarci le fantasimine orbe del neo-orfismo nostrano) la poesia ha a che vedere con l’ortaggio gaddiano.

Peraltro l’asparago, oltre a essere grande (un asparagone, appunto) ha anche il vizio d’esser storico e, dunque, pare facile dire: asparago… Ma poi a quale asparago ci stiamo riferendo?

Ad esempio: oggi “l’identità personale è un lusso, e in un’epoca su cui incombe l’austerità, un lusso disdicevole. In stato d’assedio, l’io si contrae, si riduce a un nucleo difensivo armato contro le avversità […] un io minimo, non l’io sovrano di ieri”. Così C. Lasch nella memorabile prefazione a L’io minimo.

Che ne sarà dunque della lirica, nell’epoca dell’io minimo?

Essa pendolerà soltanto tra il trombonismo, che lo vorrà ancora ‘sovrano’ (anzi a maggior ragione), e il mediocre sdilinquito, che proverà a coprire la mancanza con melassa sentimentale e pennellate di cerone ‘poetichese’? Forse no.

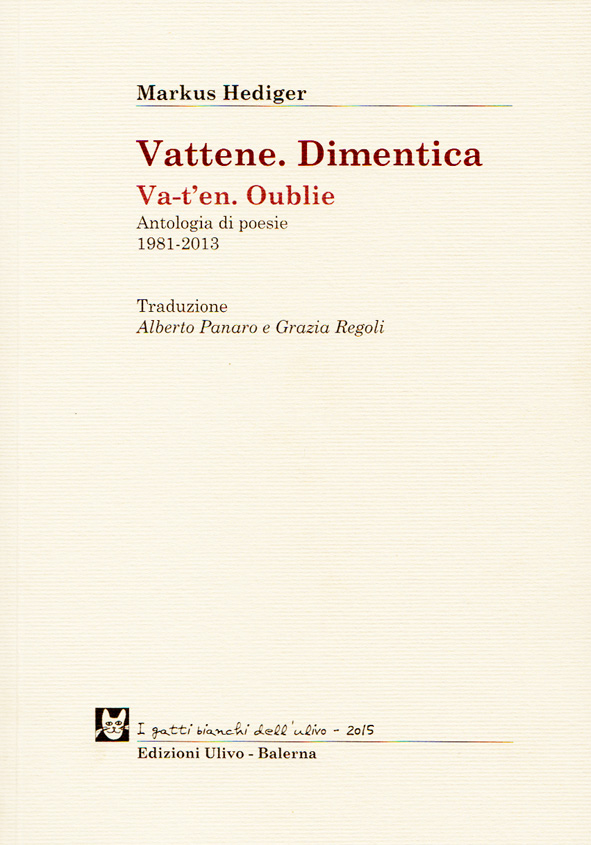

Di una lirica nuova, ‘diversa’, ebbe a parlare già il collettivo Altri luoghi (Berisso, Cademartori, Gentiluomo) alla fine dei 90, tesi poi ripresa ed approfondita da Cepollaro: una lirica senza io, o che esprima un io non effusivo, ma riflessivo e critico. Sembra confermare quest’ultima ipotesi la coppia di testi che vi propongo oggi: Vattene. Dimentica (ed. Ulivo), prima antologia italiana del poeta svizzero Markus Hediger e Avremo cura (Zona ed.) di Gianni Montieri.

Intanto: ogni io abita la sua lingua. Hediger si sposta di lato proprio giunto a questo snodo capitale: lui, di lingua madre tedesca, decide di comporre in francese, di sottoporre ogni sensazione al filtro di una ‘traduzione’ di uno spostamento e di un tradimento linguistico. Così l’io che ne viene fuori è un io volatile e plurivoco, che vive sul rovescio, inafferrabile, ritroso come un ‘onisco’, ma poi capace di sedimentarsi, quando si posa nella lingua d’elezione, con un’acutezza e un’attenzione formale assolute. Come fosse limato da un’assenza, o affilato da una perdita.

Intanto: ogni io abita la sua lingua. Hediger si sposta di lato proprio giunto a questo snodo capitale: lui, di lingua madre tedesca, decide di comporre in francese, di sottoporre ogni sensazione al filtro di una ‘traduzione’ di uno spostamento e di un tradimento linguistico. Così l’io che ne viene fuori è un io volatile e plurivoco, che vive sul rovescio, inafferrabile, ritroso come un ‘onisco’, ma poi capace di sedimentarsi, quando si posa nella lingua d’elezione, con un’acutezza e un’attenzione formale assolute. Come fosse limato da un’assenza, o affilato da una perdita.

‘Romesie‘ chiama i suoi testi Hediger, un mot-valise che assembla romanzo e poesia, a testimoniare la natura spuria della sua lirica, una lirica che frequenta senza difficoltà la cifra narrativa, costruita sui pilastri di personaggi ricorrenti quanto sfuggenti (come nota Pusterla nella sua ottima prefazione), ma anche questa narrazione si affida poi a un racconto senza trama, a un tessuto sfilacciato, che pure cattura e lascia il segno. Camminare con Hediger (con i suoi versi) significa accettare di cadere nelle medesime buche del poeta, sperimentare il medesimo vuoto, cercare con lui le tessere mancanti, la cui mancanza rende possibile la parola.

Come stupirsi di ritrovare, tra le labbra di una nonna, sia pur ribaltata, la definizione che Raimbaut riservò alla poesia, fiore inverso che cresce con le radici volte verso il cielo? “È che io cresco verso la terra”. Non paia azzardata la sponda trobadorica per questo poeta che regala tanti dei suoi testi alla musica di C. Stylianou, ma che, soprattutto, adotta un io altrettanto ‘mascherato’ e ‘anonimo’, un io fatto di senhal, più che di ‘insegne’, che insegue l’amore, sperimentando la sua latitanza, più che cantandone la presenza. Dimenticare è lavoro molto più complesso dell’avere memoria.

Ogni io, poi, abita un suo luogo. È da qua che parte Montieri per scardinare il canone lirico, senza però rinunciarvi del tutto. Referto di un continuo viaggiare, raccontato come fosse una collana di soste, il suo verso è cadenzato dal suo continuo movimento, dal suo replicato spiazzarsi, che costringe l’io in una geografia di sole parole, lo separa dal corpo che pure racconta.

Ogni io, poi, abita un suo luogo. È da qua che parte Montieri per scardinare il canone lirico, senza però rinunciarvi del tutto. Referto di un continuo viaggiare, raccontato come fosse una collana di soste, il suo verso è cadenzato dal suo continuo movimento, dal suo replicato spiazzarsi, che costringe l’io in una geografia di sole parole, lo separa dal corpo che pure racconta.

Pendola tra Venezia e Milano, questo io, per poi tornare al Sud, quello nel quale “le vecchie sedute fuori dai cortili / (…) /tessevano ricami delicati, uncinetti /uccidevano una donna in tre parole”.

Di queste geografie in continuo morphing Montieri si fa cronista, prendendo distanza; osservandolo, il suo io, mentre quello guarda gli altri. Descrive, cioè accerchia: la compassione (unica virtù non ‘usuraia’ come sosteneva il Foscolo) è possibile oggi nel nostro tempo definitivamente frammentato e disperso in un flusso di eterno presente, solo a patto di circoscrivere il ‘dominio’ di ogni sentimento e proprio perciò, i tanti luoghi percorsi ci suggeriscono che non è vero affatto che un “luogo valga l’altro”. Non ha un io, il cronista, ma pure la sua relazione con il reale è strettissima: se ne prende, per l’appunto, cura.

Ogni parola, allora è come un relitto raccolto, una prova scovata, un granello di passato salvato. È questo che conta: che in esordio il riferimento esplicito sia a Pagliarani (sia pure in tandem con Giudici), non è un caso.

Nuovi lirici – e di rilevante qualità poetica – per l’epoca dell’io minimo? Neanche, o almeno non del tutto, o non solo.

Più che a un io minimo pare di trovarsi di fronte, sia in Hediger che in Montieri, a un suo stadio, poeticamente, successivo: ad un io a più dimensioni, dotato di una serie di filtri capaci di depurare una materia ormai embricata ed esausta e ridonarle un senso (e un’emozione) oltre la lirica che diviene allora una scommessa su ‘ciò che resta’ (Pusterla) e di cui è giusto avere premura. Perché ci riguarda, integralmente.

Articolo Precedente

Beccogiallo, 10 anni di fumetto civile. “I nostri libri in Creative Commons per raccontare storia e cronaca”

Articolo Successivo

Festival Internazionale 2015, i giornalisti di tutto il mondo a Ferrara per parlare di “Nuove frontiere”