Claudio Baglioni, canzone d’autore e commercio ideologico. Parte prima

Canzoni e politica. Nello scritto che segue – saggiamente diviso in due per una lettura più agevole – parleremo del commercio ideologico che purtroppo da anni caratterizza la canzone d’autore italiana e, nella seconda parte, di uno dei casi specifici più emblematici: quello di Claudio Baglioni. Per anni le canzoni di sinistra, o di artisti riconducibili idealmente a quella parte politica, sono state considerate più rilevanti intellettualmente, sempre migliori: il requisito essenziale per scrivere brani degni di una qualche parvenza artistica era l’impegno, l’engagement, in linea col pensiero culturale dominante. C’erano due mondi: la canzone d’arte (d’autore) e la canzone commerciale (pop). La prima, a sinistra e impegnata; la seconda, a destra e disimpegnata. Seguendo questo ragionamento, però, poche canzoni in Italia erano ‘pop’ come le canzoni politiche: perché rispondevano a una riconoscibilità che diventava facilmente mercantile, quindi commerciale, riferita a un preciso target.

C’è da dire che raramente i nostri migliori cantautori – proprio perché tali – cadevano drasticamente in questo meccanismo. L’impegno nelle canzoni era un elemento preteso da una certa parte del pubblico e della critica musicale, soprattutto negli anni Settanta, ma non era affatto sentito come un’urgenza artistica dagli stessi cantautori. Tutto ciò fece nascere feroci equivoci e non pochi episodi e momenti di tensione, come la letterale aggressione subita da Francesco De Gregori nel 1977 al Palalido di Milano, in cui un gruppo di extraparlamentari di sinistra impedirono lo svolgersi del concerto e accusarono l’artista di arricchirsi con le canzoni e non aiutare la rivoluzione, fino ad espressioni del tipo: ‘Suicidati come Majakovsky!’.

Non cadde nell’equivoco Giorgio Gaber, e la stagione di ‘Polli di allevamento’ (1978) ne è un fulgido esempio. Sembrerà strano rispetto alla vulgata comune, ma negli anni Settanta se ne è tenuto spesso alla larga anche Guccini, descritto mirabilmente da un passaggio nel brano Io canterò politico del 1977 di Bruno Lauzi, emblematico per riassumere l’intero contenuto di questo mio scritto:

Io canterò politico ma il giorno è ancor lontano,

per ora sono l’unico ad andare contromano;

ma i miei finti colleghi che fan rivoluzioni

seduti sopra a pacchi di autentici milioni

dovranno ritornare al ruolo di pulcini,

lasciando intatto il candido e poetico Guccini.

Tra i ‘finti colleghi’ di Lauzi c’era certamente anche il Fabrizio De André di ‘Storia di un impiegato’ del 1973; lo capì d’altronde il suo stesso autore, oramai però troppo tardi, quando il disco era già uscito: «Quando è uscito ‘Storia di un impiegato‘ avrei voluto bruciarlo. Era la prima volta che mi dichiaravo politicamente e so di aver usato un linguaggio troppo oscuro, difficile. L’idea del disco era affascinante. Dare del Sessantotto una lettura poetica, e invece è venuto fuori un disco politico. E ho fatto l’unica cosa che non avrei mai voluto fare: spiegare alla gente come comportarsi.’ [F. De André da un’intervista dalla ‘Domenica del Corriere, gennaio 1974].

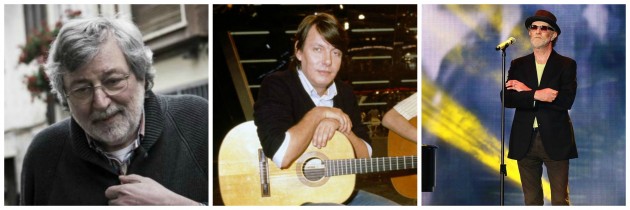

Fatto sta che, soprattutto negli anni Settanta e Ottanta, rimanevano fuori dalla cerchia di ‘quelli bravi’, dei ‘poeti con la chitarra’, artisti di assoluto talento come Battisti o Baglioni, oppure Ivan Graziani o Enrico Ruggeri. Succedeva così che i giornalisti musicali più quotati – quindi i soggetti deputati a giudicare la validità di quel tipo di opera d’arte – gridassero al miracolo o al flop basandosi esclusivamente sulla catalogazione delle opere di questo o quell’artista, a seconda della sua collocazione politica nell’immaginario pubblico.

C’è da dire che nel tempo – a partire dagli anni Novanta in poi – il tutto è andato via via affievolendosi. L’epoca sostanzialmente post ideologica ha sganciato l’artisticità della canzone dalla partigianeria politica. Anzi, sentire brani troppo schierati politicamente oggi li fa apparire immediatamente ‘vecchi’. La cosa dunque si è fatta più fioca, fino al punto che artisti come Niccolò Fabi o Vinicio Capossela sono arrivati a essere considerati riferimenti importanti per la canzone d’autore italiana. Resta però sempre, fino ai giorni nostri, una certa patina di diffidenza sui cantautori che intendono le canzoni come qualcosa di puramente artistico, o non inseriscono necessariamente i temi ideologici nei testi.

Questa icona sopravvive ancora in maniera latente, oppure espressa in brani che invece di storicizzarla e cantare eventualmente lo slancio poderoso della passione politica e di un’appartenenza, cantano il manicheismo di chi ha in tasca la verità come unico valore della propria opera. Capita in molte rassegne italiane, a volte anche nella più importante, il Premio Tenco , quando si vedono pugni alzati su Bella ciao come rafforzamento artistico di una performance. Sono forse gli ultimi rigurgiti di un pop facile che ancora si insinua nelle maglie, oggi sicuramente più emancipate, della musica d’autore.