Buon compleanno Lars Von Trier. Nonno dogmatico, dirty granpa di Danimarca. Impossibile che le candeline siano 60. Ci deve essere qualche Bianconiglio che ha manomesso orologi e calendari. Sembra l’altro ieri che se n’è venuto fuori con il Dogma 95. Oltretutto passaggio noto e provocatorio, ma alquanto trascurabile in una carriera illimitata, rischiosa, libertaria e personalissima. A vederlo su Facebook in età pensionabile, con benda bianca attorno alla fronte come un kamikaze giapponese, citare David Bowie (“This ain’t rock’n’roll. This is genocide”), mentre annuncia che entro l’anno girerà il suo prossimo film – The House that jack built – Lars sembra essere sempre identico a se stesso.

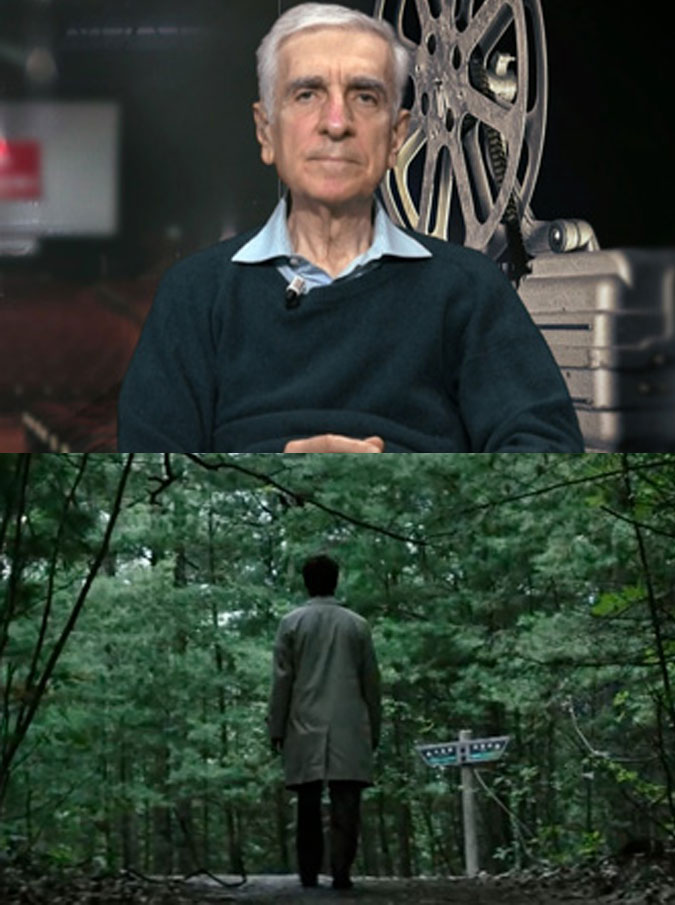

Il viso rotondeggiante e l’imperturbabile taglio di sguardo celano quell’aria di sfottò, quell’allure da icona folle e trascinatrice di un’idea febbrile e ribelle di cinema. Il dubbio comunque rimane. In 30 anni di carriera Von Trier ha messo in scena le sue personali ansie, dolori e paranoie, o ha smosso stilemi e modalità di rappresentazione che dopo di lui non sono state più le stesse? Più sintomatica la trilogia “Cuore d’oro” (Dancer in the dark, Le onde del destino, Idioti) o quella della “depressione” (Melancholia, Antichrist, e Nymphomaniac)? O ancora bisogna andare a recuperare il film monumento, una serie tv pensate un po’, che fu The Kingdom, allucinazione percettiva e sensoriale che forse supera l’Eraserhead di Lynch, per capirlo nella sua visionaria essenzialità?

C’è stato un periodo, pressappoco dall’esordio con L’elemento del crimine (1984), passando per Epidemic, Europa e infine all’ultraprosaico parto di Dogma 95, in cui Von Trier – un “von” aggiunto da solo nel 1975 come firma di un suo dipinto, “una forma di autovenerazione” spiegò, come Strindberg si firmava Rex – presentava i suoi film anticipandoli con un manifesto, spiegazione teorica d’intenti.

“I registi sono i soli colpevoli di questa scialba routine”, scriveva nell’84 accompagnando L’elemento del crimine, e inventando l’allegoria del “maschio regista e la femmina film”. “Come despoti (i maschi registi ndr) non hanno mai dato alle loro beneamate la chance di illuminarsi in una relazione amorosa (…) questi vecchi maschi induriti devono morire. Non ci accontenteremo più di film benevoli dai messaggi umanistici, vogliamo più verità: fascino e sensazione, infantili e puri come ogni vera arte”. E ancora nell’87 prima di Epidemic, altro manifesto in cui si spiega che “i capolavori si trovano tra le bazzecole”.

Infine il Dogma ’95. Le tavole della legge, l’accusa alla Nouvelle Vague diventata borghese (vero), l’anelito verso la “democratizzazione” del cinema, perché “per la prima volta tutti potranno fare un film”. Basta non usare artifici, come scenografie, set, suono diegetico, macchina da presa a mano, trucchi ottici proibiti e passa la paura. Pare una burla. Ma anche una ricerca paradossale di regole, continua, incessante, dettagliatissima.

In molti lo seguono e poi lo perdono e si perdono, si veda Thomas Vinterberg oggi provocatore tout court senza più bussola e passato. Altri fingono di non averlo mai seguito. Allora ripensi al bimbetto Lars che mamma comunista, sostenitrice dell’educazione libera e del diritto all’autodeterminazione del bambino, lascia solitario responsabile di ogni sua scelta quotidiana. Nulla mancava al ragazzo, ma si doveva organizzare tutto da solo, dai compiti a scuola, al pranzo, alle visite dal dentista. Gioco forza che la sua psiche e le sue ansie, così come la sua visione artistica siano dipese non tanto “dal sentirsi sottomesso ad un’autorità”, classico ostacolo che porta alla rottura e al cambiamento; quanto al non riuscire ad avere sott’occhio e in mano tutto ciò che lo circonda: “Mi crea problemi tutto quello che non riesco a controllare e che avrei voluto controllare”. Quella palla rotolante e incombente di sole in Melancholia che non si può deviare o cancellare, quel destino crudele e beffardo che segna irrefutabilmente l’operaia Selma in Dancer in the dark, la paturnie sadomaso irrefrenabili di Joe in Nymphomaniac sembrano rappresentare più un esame di coscienza della propria costante depressione, qualcosa di molto privato e poco pubblico, di molto borghese e cinematograficamente autoriale.

Lars Von Trier è così, prendere o lasciare. Drasticamente libero, briglia sciolta nelle fughe in avanti e negli azzardi, nelle scelte di stile e nelle abiure formali. Poi accade che Von Trier profani il tempio di Cannes, parlando in conferenza stampa e dicendo che “si sentiva vicino a Hitler, almeno un pochino”, mentre si trovava da “solo nel bunker”. Persona non grata, fine di una carriera. Forse. Berlino l’ha riaccolto due anni fa senza battere ciglio, ma l’ennesima provocazione, l’ennesimo coup de theatre in totale libertà di espressione, completamente al di fuori del film proposto (era Melancholia), potrebbero essergli costate molto care. E a 60 anni quell’autentica passione nell’esplorare nuove vie dell’essenza del cinema potrebbe non bastare più. Auguri comunque. E al prossimo film.