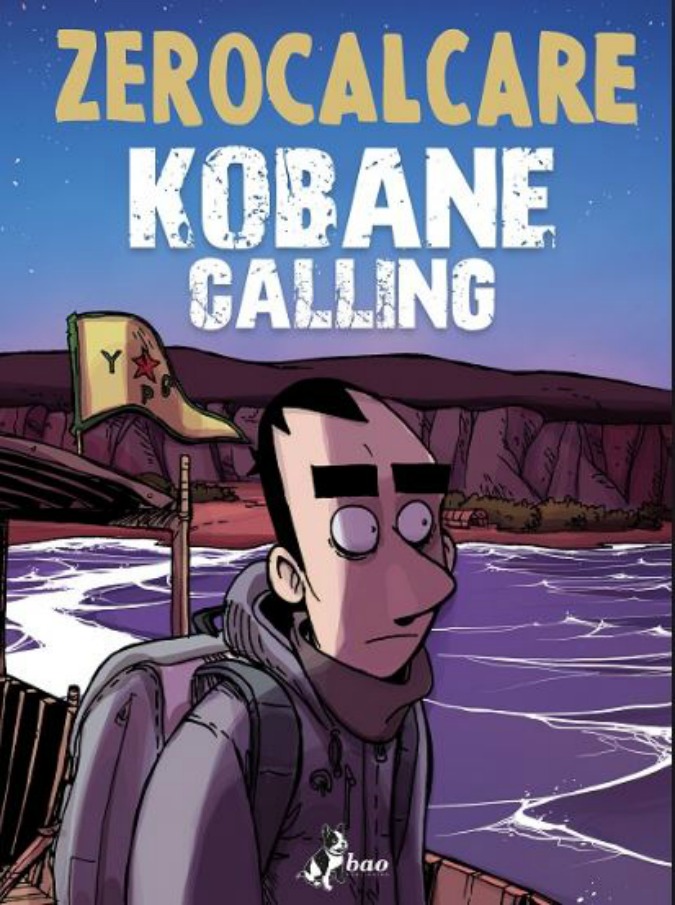

Zerocalcare, Kobane calling: “Da qua capisci questa guerra meglio che con qualunque infografica”

In Kobane calling prende forma la partenza dell'amatissimo fumettista dal quartiere romano di Rebibbia per raggiungere quel Kurdistan poco noto nell'informazione di mainstream, dove si combatte la guerra e la resistenza all'Isis

A un mese dalla sua uscita, Kobane calling, l’ultima graphic novel di Zerocalcare, è già un caso letterario. C’era da aspettarselo, visto che nella sua settimana d’esordio l’ultimo fumetto di Michele Rech è stato in assoluto il libro più venduto in Italia. Quasi 250 tavole da cui è difficile staccarsi prima di arrivare a non averne più da leggere. Messe da parte le storie personali di “Dimentica il mio nome”, fumetto candidato al Premio Strega, in Kobane calling prende forma la partenza dell’amatissimo fumettista dal quartiere romano di Rebibbia per raggiungere quel Kurdistan poco noto nell’informazione di mainstream, dove si combatte la guerra e la resistenza all’Isis. Pagine dove si alternano i classici riferimenti agli anni Ottanta alle guerrigliere del Pkk, il tutto intervallato da “pipponi” – come li definisce lo stesso Zerocalcare – dove è Michele a cercare di spiegare la cornice storica del suo racconto. Un viaggio “che è lontano dal giornalismo”, come racconta a FQ Magazine lo stesso autore, venuto a Milano il 10 maggio per la presentazione del suo volume alla Feltrinelli di Piazza Piemonte. “Io sono andato là e ho fatto una storia su quei giorni, stop”.

Cosa è stata per te la “chiamata” di Kobane?

Negli anni Novanta ho iniziato a frequentare i centri sociali e ricordo legami molto intensi con la comunità curda. Poi, l’assedio di Kobane e la resistenza della popolazione, specie quella femminile, ci hanno fatto scoprire la rivoluzione dei curdi nel Rojava, il Kurdistan siriano. Il protagonismo femminile, la ridistribuzione del reddito, la convivenza tra culture e religioni: ci sembrava che quella rivoluzione parlasse la nostra lingua e fosse importante sostenerla e andare a imparare qualcosa da loro.

Racconti di non essere andato a vedere la guerra, ma la vita quotidiano di un pezzo di terra schiacciato tra i turchi e lo Stato Islamico. Puoi dare qualche flash di quanto hai visto?

Ho visto scuole dove bambini curdi, assiri e arabi giocavano insieme. Ho visto paesini in cui dei casi di violenza domestica si occupa la casa delle donne. Ho visto che ogni carica istituzionale è in realtà una doppia carica, maschile e femminile, ognuna con lo stesso identico peso. Noi siamo andati per documentare questo. Poi ovviamente abbiamo anche visto i cimiteri dei martiri e combattenti e sentito gli spari e le esplosioni, ma quella è l’unica roba che non manca nei media mainstream.

Altro modo che hai usato per definire il tuo lavoro è stato quello di “nonreportage”. Cosa significa?

Quando uno se ne esce con un malloppone di testimonianza da un paese lontano, reportage è la parola che viene naturale usare. Ma c’è qualcosa che me la fa sentire inadeguata nel caso mio. Non so se è una specie di complesso per cui non mi sento all’altezza di quel termine o se è perché richiama il mondo del giornalismo, che sento molto lontano da me.

Lo stile di questo racconto ricorda molto i fumetti di Joe Sacco. Tra le differenze, però, il fatto che tu chiedi scusa per i tuoi “pipponi”…

Joe Sacco è un gigante, lui non deve chiedere scusa di nulla perché quando compri Joe Sacco lo sai cosa trovi. Io non ho mai avuto questa pretesa: il mio è un diario di viaggio di parte. Solo che, per rendere tutto comprensibile a un lettore che magari non conosce la situazione mediorientale, devo inserire alcuni elementi di spiegazione. Di solito chiedo scusa di quelli, perché lo so che uno si aspetta altro da me. E perché magari, siccome i miei lettori sono eterogenei, alcuni quelle cose le sanno già o le hanno studiate in modo molto più approfondito di me.

“Da qua capisci questa guerra meglio che con qualunque infografica”. Credi che si parli con troppo superficialità del conflitto siriano?

Il fatto stesso che sui giornali occidentali io non abbia mai incontrato il termine Rojava, la regione autonoma che difendono i curdi e le curde di cui tanto ci piace mostrare le foto, la dice lunga sul modo in cui raccontiamo quel conflitto.

In Kobane calling racconti della tensione che avevi quando hai detto ai tuoi genitori di questo viaggio. Credi che si dovrebbero spingere di più i giovani ad andare a vedere il mondo con i loro occhi?

Figurati se io che non mi sposto mai dal quartiere mio posso mettermi a fare prediche ai giovani sul fatto che devono andare in giro per teatri di guerra internazionali. Io ci sono andato perché sentivo che era giusto starci e perché è una causa che ho a cuore. Ma in generale prima di spingere qualcuno ad andare in Kurdistan probabilmente gli direi di farsi un giro in qualche periferia nostrana, visto come vengono raccontate e quali pregiudizi attirano.

“L’unica cosa è ricordarci il senso di quello per cui stiamo resistendo”, dice una combattente in Kobane calling. E noi, in Italia, capiamo ancora cosa vuol dire combattere insieme per qualcosa?

In Italia mi pare si guardi sempre con grande simpatia a tutti i moti di indignazione e resistenza più o meno turbolenti del resto del mondo. Poi, però, appena si manifesta qualcosa di simile da noi, siamo capaci a leggerlo soltanto col registro giudiziario, “in galera e buttare la chiave”.

Pensione e lavoro fisso, per esempio, sono problemi del singolo o si dovrebbe cercare una soluzione tutti insieme?

Credo che siamo troppi per pensare di risolverli singolarmente, dico proprio a livello fisiologico: la questione del lavoro e dell’assenza di pensione riguarderà così tante persone che anche se crepassimo ognuno da solo in un angoletto di strada, ci ritroveremmo comunque accanto a un sacco di gente che sta uguale a noi. Quindi per forza di cose, prima o poi, dovremo trovare una soluzione collettiva.

In Kobane calling racconti che a te risulta difficile concepire un’appartenenza diversa dal tuo quartiere. “Forse però ci sono cose che trascendono dalla geografia e parlano ad altre corde”. A cosa fai riferimento?

Ho un sentimento di appartenenza molto forte al mio quartiere e alla mia tribù. Eppure in Rojava, insieme a perfetti sconosciuti che parlavano un’altra lingua e in un territorio diversissimo da tutto quello che avessi mai visto, sentivo che con molte di quelle persone avevo in comune qualcosa di più forte: un orizzonte verso cui vogliamo andare. È una cosa a cui non so dare un nome ma che mi ha fatto sentire che eravamo, seppure ognuno a modo suo, parte di una storia condivisa.