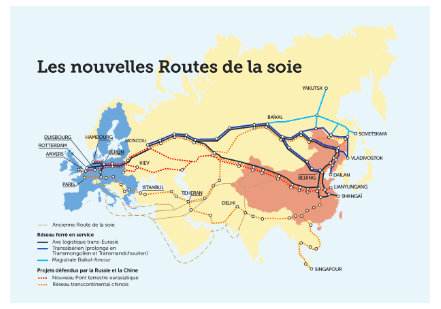

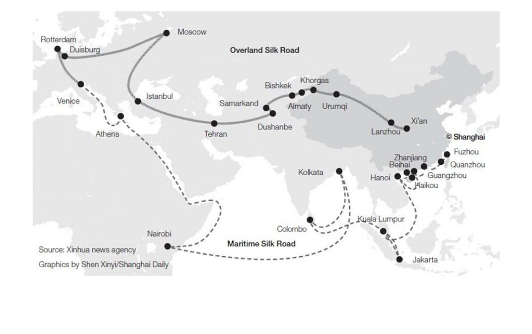

Il 21 maggio 2014, nel corso della Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia (Cica) il presidente Xi Jinping dichiarò che la Cina cerca di sviluppare relazioni amichevoli e di cooperazione con gli altri paesi sulla base di principi di coesistenza pacifica. È all’interno di questa cornice che va inserito il progetto, continentale e oceanico, che riprende la storica Via della Seta, e che è stato denominato One Belt One Road (Obor). Per quanto riguarda la parte del piano cinese che si svilupperà sul continente euroasiatico, Silk Road Economic Belt (Sreb), la Via fa riferimento alle autostrade e linee ferroviarie ad alta velocità che serviranno da collegamento tra la Cina e l’Europa, passando per l’Asia continentale. Sarà un insieme di infrastrutture di supporto, come gasdotti, oleodotti, reti elettriche, collegamenti internet in fibra ottica, ma anche strutture di accoglienza e turistiche.

65 paesi, 4,4 miliardi di persone, 63% della popolazione mondiale, sono interessati dalla nuova Via della Seta. Per il momento, questi paesi rappresentano solo il 29% della produzione mondiale, ma siamo solo all’inizio di un riequilibrio globale intorno all’Eurasia. Per quanto invece riguarda la parte del progetto che si dipanerà via mare, principalmente attraverso l’Oceano Indiano, la rotta si svilupperà insieme ai porti e alle connessioni marittime lungo le coste dei numerosi paesi interessati. Sono più di 25 miliardi di dollari previsti per il progetto della “Via della Seta Marittima”. La 21st Century Maritime Silk Route Economic Belt, partendo dalla regione costiera del Fujian, di fronte all’isola di Taiwan, scenderebbe lungo il Mar Cinese Meridionale, attraversando lo Stretto di Malacca e, dopo aver attraversato l’Oceano indiano, risalirebbe il Mar Rosso fino al Canale di Suez.

La forza geo-economica di questo immenso progetto infrastrutturale ha attratto l’attenzione di una sessantina di paesi che, su iniziativa cinese, hanno costituito una grande banca di investimenti per sostenere il progetto. Tra coloro che hanno aderito all’Asian Infrastructure Investment Bank (Aiib, operativa dal 25 dicembre 2015, con un capitale di 100 miliardi di dollari) ce ne sono 12 membri della Nato e tre alleati storici degli Stati Uniti in Asia.

Il Mar Cinese meridionale interessato dal progetto, è un’area di 3,5 milioni di chilometri quadrati che si trova al centro delle politiche economiche e di sicurezza di una moltitudine di stati. Cina, Brunei, Taiwan, Malesia, Filippine e Vietnam si disputano un’area limitata, d’importanza strategica per le risorse naturali in esso contenute (petrolio, gas e aree peschiere, il 10% del totale mondiale) e per le vie commerciali che transitano in esso. Si stima che circa 5.000 miliardi di dollari in beni passino per l’area su navi mercantili di ogni bandiera; rappresentano circa la metà del tonnellaggio mondiale. Le riserve di idrocarburi contenute nei fondali sono stimate tra i 7 e gli 11 miliardi di barili di petrolio e tra i 200.000 e i 900.000 miliardi di metri cubi di gas naturale.

L’area è centrale anche dal punto di vista demografico, con 1.3 miliardi di cinesi, 615 milioni provenienti dal resto dell’area Asean e 1.5 miliardi di indiani. Per mettere le cose nella giusta prospettiva, il petrolio recuperabile in tutto il Mar Cinese Meridionale coprirebbe meno di due anni della domanda di petrolio di Pechino e poco più di due anni delle importazioni petrolifere del gigante asiatico. Il gas estratto in quest’aree è rivendicato dalla Cina ma si trova in aree marine vicine al Vietnam o alle Filippine e in futuro potrebbe essere economicamente sostenibile solo con gasdotti che riforniscano i mercati locali vietnamita o filippino, oppure se trasformato in gas naturale liquefatto per l’esportazione.

Origine delle dispute che si tengono da alcuni anni nell’area, è il tentativo della Cina di ridisegnarne i confini secondo un’ipotetica nine-dash line, a scapito delle zone economiche esclusive, così come disegnate dal diritto internazionale. La Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (Unclos), in vigore dal 1994, non ha risolto la questione ma dato nuovi spunti per i reclami dei diversi stati nell’area, infuocando il dibattito sulle nuove norme. Al momento, otto delle isole Spartly, facenti parte di un gruppo di circa 70 scogli e atolli presenti nell’area, sono sotto il controllo cinese; 29 sono controllate dal Vietnam, 8 dalle Filippine, 5 dalla Malesia, 2 dal Brunei ed una da Taiwan.

Queste isole, che vantano un’estensione di circa 400.000 km, sono, a prima vista, solo nudi scogli disabitati ed inospitali. Ciò che li porta ad essere classificati tra le aree più contese al mondo è la loro posizione strategica e la loro ricchezza di combustibili fossili. Questi “scogli” sono situati infatti lungo la linea di transito di circa il 40% del commercio mondiale (diretto verso Africa, Europa e Medio Oriente), e, sempre lungo questo percorso, transita circa il 25% del petrolio commerciato a livello internazionale. In questo complesso scenario, Pechino ha deciso da tempo di portare a termine un programma di modernizzazione a scopi civili delle isole sotto il suo controllo de facto. Le manovre cinesi tuttavia non sono affatto state accolte positivamente dagli altri Stati dell’area, né dagli Stati Uniti, che hanno accusato Pechino di creare, così facendo, instabilità nel Mar Cinese Meridionale.

Articolo Precedente

Migranti, gli affari d’oro della European Security Fencing: l’azienda leader nella costruzione di fili spinati anti-profughi

Articolo Successivo

Brexit, parità fra sostenitori e contrari secondo i sondaggi. L’arcivescovo di Canterbury: “Voto per restare in Europa”