La vicenda di cui voglio parlare è, probabilmente, una delle tante che si consumano quotidianamente nell’ombra di un sistema giudiziario che, al di là delle solenni petizioni di principio, sembra far fatica ad attribuire alla libertà di parola, specie online, l’importanza e il ruolo che merita nella società.

Attraverso un post sul suo blog, Luigi Boschi – giornalista e blogger – scrive di un imprenditore, magari si lascia prendere la mano e passa il segno. L’imprenditore in questione lo querela e il tribunale di Parma gli dà ragione condannando il blogger per diffamazione. Sin qui una storia di diffamazione online come tante. Ma, in questa vicenda, succede qualcosa di più.

Il giudice, infatti, anziché ordinare il sequestro del solo post ritenuto diffamatorio, dispone il sequestro dell’intero blog. Un provvedimento palesemente sproporzionato – anche se non è la prima volta che accade e non sarà l’ultima – perché naturalmente non ce n’è alcun bisogno e non si dovrebbe rendere inaccessibile un intero blog con centinaia di post su argomenti diversi solo perché, uno tra questi, è da considerarsi diffamatorio.

Basterebbe questo per dire che la libertà di parola, quella scolpita all’art. 21 della nostra costituzione, nel nostro Paese, talvolta, vale davvero poco. Ma non basta. E non è una questione di merito. Qui non conta se Boschi abbia effettivamente diffamato qualcuno con un suo post. Chi sbaglia paga, online come offline. L’aspetto che rende questa storia esemplare, sfortunatamente in negativo, è un altro. E si tratta di metodo.

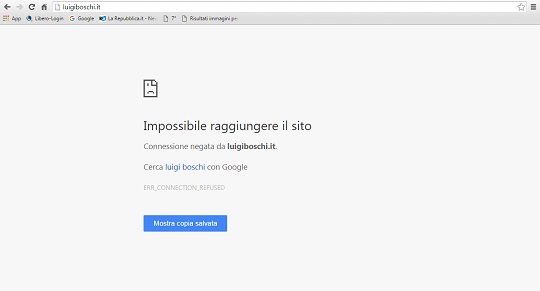

Luigi Boschi, infatti, impugna la decisione del tribunale e, naturalmente, chiede il dissequestro del suo blog. Nei mesi scorsi, la Corte d’Appello si pronuncia, annulla la sentenza del tribunale, ritenendo il reato contestato al blogger prescritto ma “dimentica” di disporre il dissequestro del blog luigiboschi.it o, meglio, dimentica completamente di pronunciarsi sul punto.

Il sito, quindi, resta, ancora oggi, ad oltre un anno dal sequestro e più di quattro mesi dalla sentenza della Corte d’Appello, inaccessibile o, almeno, inaccessibile per chi si colleghi utilizzando alcuni dei maggiori provider italiani (ndr altri provider, evidentemente, non hanno dato esecuzione al provvedimento di sequestro e, quindi i relativi utenti riescono ad accedere al blog).

Nel maggio scorso i legali di Boschi, con una nuova istanza, hanno ricordato ai giudici quella domanda di dissequestro già presentata nell’atto di appello ma, sfortunatamente, “dimenticata”. Sin qui, però, solo il silenzio. Nessuna fretta, nessuna urgenza di restituire ad un cittadino la libertà di parola o, almeno, di decidere se meriti di vedersela restituire.

Possibile che il sistema tolleri e consenta che un uomo si ritrovi, di fatto, espropriato della propria libertà di parola nella dimensione telematica per mesi, o magari per anni, solo perché – ammesso che nel caso in questione sia andata così – una volta, una soltanto, ne ha abusato? Ci vogliono una manciata di giorni, talvolta addirittura di ore, per ottenere da google, facebook o twitter la rimozione o la disindicizzazione di un contenuto ed è altrettanto facile e veloce ottenere che un giudice o un’autorità indipendente ordini la rimozione di un contenuto pubblicato online in violazione del diritto d’autore, della privacy o perché diffamatorio.

Possibile che servano invece mesi per tornare liberi di parlare online? Bisogna invertire la rotta. Serve una norma semplice, una manciata di caratteri che riconosca a chi si è visto privare ingiustamente della libertà di parola, il diritto di vedersela restituire con la stessa rapidità con cui gli è stata tolta.

Articolo Precedente

Uranio impoverito, la Difesa può ignorare una sentenza del Consiglio di Stato? Il caso di Lorenzo Motta

Articolo Successivo

Carlo De Benedetti condannato: 5 anni e 2 mesi per l’amianto alla Olivetti di Ivrea