Shimon Peres, “sognatore inappagato”. L’inno di pace cantato con Rabin prima del suo assassinio

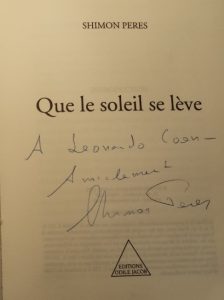

Shimon Peres amava i racconti dei hassidim di Martin Buber, me lo confidò un giorno, quando mi regalò il suo libro “Que le soleil se lève” (in francese, per i tipi di Odile Jacob, 1999), dedicato a Yitzhak Rabin, assassinato da un estremista della destra israeliana la sera del 4 novembre 1995. Chi uccise il premier laburista aveva un obiettivo ben preciso: ammazzando Rabin aveva ammazzato la speranza di pace coi palestinesi, che Rabin e Peres avevano cercato di avviare e per la quale avevano ricevuto nel 1994 il premio Nobel per la Pace, condiviso con Yasser Arafat, il capo dell’Olp.

Il libro di Peres è una dolorosa meditazione sull’esercizio del potere, la responsabilità che ciò implica e la sua dimensione profetica, in sintonia con la tradizione hassidica: una storia va raccontata in modo che sia essa stessa un aiuto. Che porti fervore. Che stimoli passione. Che susciti nuovo entusiasmo. Un mix di saggezza e fede: fin dal titolo, il primo verso di un inno della pace. Quella sera di ventun anni fa, sulla piazza dei Re di Tel Aviv, dove Rabin aveva appena concluso un comizio, la folla cantava e ballava. La cantante folk Miri Aloni lo invitò ad intonare con lei l’inno, “che sorga il sole e dia luce al mattino”. Una canzone che all’inizio venne bollata di disfattismo, quando apparve in Israele alla fine degli anni Sessanta, sull’onda lunga di Bob Dylan, Joan Baez e Leonard Cohen, tanto da diventare la colonna sonora del movimento pacifista.

Il libro di Peres è una dolorosa meditazione sull’esercizio del potere, la responsabilità che ciò implica e la sua dimensione profetica, in sintonia con la tradizione hassidica: una storia va raccontata in modo che sia essa stessa un aiuto. Che porti fervore. Che stimoli passione. Che susciti nuovo entusiasmo. Un mix di saggezza e fede: fin dal titolo, il primo verso di un inno della pace. Quella sera di ventun anni fa, sulla piazza dei Re di Tel Aviv, dove Rabin aveva appena concluso un comizio, la folla cantava e ballava. La cantante folk Miri Aloni lo invitò ad intonare con lei l’inno, “che sorga il sole e dia luce al mattino”. Una canzone che all’inizio venne bollata di disfattismo, quando apparve in Israele alla fine degli anni Sessanta, sull’onda lunga di Bob Dylan, Joan Baez e Leonard Cohen, tanto da diventare la colonna sonora del movimento pacifista.

Né Rabin né Peres sapevano cantar bene, “e non ci ricordavamo le parole a memoria dell’inno”, ricordò Peres, “così ci diedero un foglio con il testo”. Con una certa riluttanza, Rabin si mise alla sinistra della cantante, Peres alla destra. Col senno di poi, le parole dell’inno sembrano oggi una sorta di premonizione: “La preghiera più pura non riporterà indietro/ colui la cui candela fu spenta e sepolta nella polvere/ Un pianto amaro non lo sveglierà, non lo riporterà indietro/ Nessuno ritornerà qui da noi dal nero pozzo della morte/ e non serviranno né le grida di vittoria né i canti di preghiera/ così cantate solamente un canto per la pace/ non mormorate una preghiera/ ma piuttosto cantate un canto per la pace, cantatelo forte”.

Dopo aver cantato, Yitzhak piegò meticolosamente – una sua abitudine da generale – il foglietto e se lo infilò in una tasca interna della giacca. Nel frattempo, venne il turno di Avi Geffen, la rock star beniamina delle teenager israeliane. Eseguì “Piangere per voi”, e la dedicò a “tutti quanti non avranno la fortuna di veder albeggiare la pace”.

Sembra la trama di una tragedia, ma Peres era lì. “Non ho mai più dimenticato quella maledetta sera”, mi disse. Mira Aloni sussurrò a Leah Rabin, la moglie di Yitzhak: “Stai attenta a lui”. Leah rispose: “Farò il possibile”. Poco dopo, Rabin scende dal palco. Va incontro alla morte: Yigal Amir esplode a bruciapelo due colpi contro la schiena del primo ministro. Una pallottola centra il cuore, “trapassando il foglio di carta col testo dell’inno e macchiandolo di rosso, il rosso del suo sangue”.

Peres e Rabin si conoscevano da mezzo secolo, avevano militato nello stesso partito laburista, erano stati con Moshe Dayan i prediletti di David Ben Gurion, il fondatore di Israele. Ma non si erano mai molto amati, anzi, spesso avevano rivaleggiato. “La loro relazione poteva essere paragonata a un matrimonio intenso e tormentato”, era il punto di vista del filosofo Avishai Margalit, grande esperto delle realtà complesse (sovente nascoste) della vita politica israeliana. Rabin e Peres, una coppia “passata attraverso molti anni di ostilità e risentimento durante la lotta per il potere all’interno dell’alleanza laburista. Ma l’essersi dovuti avvicinare ha trasformato anno dopo anno la loro relazione da odio attivo in un odio più astratto, quasi platonico, e infine in qualcosa che ricorda un’amicizia. Analisi confermata dallo stesso Peres: “Proprio come ho avuto con lui una rivalità senza pari, così negli ultimi anni ho avuto con lui un’amicizia senza pari. Sono rimasto stupito dalla grandezza di quest’amicizia”. I due si consideravano gli ultimi pesi massimi rimasti a combattere nel ring politico di Israele, gli altri, soprattutto Benjamin Netanyahu per loro erano solo pesi leggeri. Erano, insieme, politicamente formidabili.

L’assassinio di Rabin non solo è la fine di un progetto politico ambizioso, è la fine di un potere che vedeva pregi e difetti di ciascuno compensati e reciprocamente equilibrati: tanto Peres si lasciava prendere da impulsi e voli pindarici, tanto Rabin ne temperava l’immaginazione col prosaico rispetto per i dettagli. Peres sa che da solo sarà tutta un’altra cosa. Ai funerali di Rabin partecipano in un milione. Ma poi, l’effetto Rabin si smorza sotto l’impeto di Netanyahu che solo pochi mesi prima aveva aizzato le piazze perché si opponessero a Rabin e al processo di pace. Prevalse l’effetto terrore di Netanyahu. Peres perse le elezioni del giugno 1996: “A guardare indietro la mia vita – disse qualche tempo dopo – mi viene in mente un’espressione coniata da Gabriel Garcia Marquez in un uno dei suoi racconti: “Un sognatore inappagato”.

La settimana in cui perse le elezioni, in una rubrica di un quotidiano spiccava il titolo: “Peres è ancora in testa nei sondaggi”. Infatti era la sua specialità. Andò così nel 1977, 1981, 1984, 1988. Nel 1992 vinse: capo del partito laburista era Rabin. Perse anche la corsa alla presidenza, nel luglio del 2000. Poi, nel 2005 diventa vicepremier nel governo di coalizione guidato da Ariel Sharon che gli affida un ministero di basso rango: lui accetta, anzi, addirittura lascia il partito laburista per entrare nel partito (centrista) Kadima fondato da Sharon. E’ una moneta di scambio: una mossa che rivela il suo carattere pragmatico. Due anni dopo, infatti, Peres è il candidato unico alla presidenza. Ma viene eletto solo al secondo scrutinio. Resta in carica sino al luglio del 2014.

Da presidente, Peres si mostra coerente con la vecchia idea della pace, e rilancia il dialogo coi palestinesi: “Continuerò a costruire il mio paese conservando la convinzione che un giorno conoscerà la pace”, ripete. Si incollerisce (due anni fa) perché viene diffuso il film sulla morte di Rabin, “sotto l’aspetto di un innocente documentario, si fa circolare un messaggio destinato a legittimare e a sbiancare un odioso assassinio!”, deplorando che sia stato prodotto anche con contributi pubblici. Tre mesi fa, in un’intervista collettiva concessa ad alcuni giornalisti italiani, ha ribadito le sue speranze di pace coi palestinesi: la porteranno i ragazzi innovatori (lui è sempre stato un gran sostenitore del progresso tecnologico), “mi hanno accusato di essere un utopista. A costoro dico: calcola quanti risultati hai raggiunto e quanti sogni hai avuto. Se i sogni superano i risultati, sei giovane”.

Quando incontrò per la prima volta Ben Gurion, era il 1946 e Peres era solo “un giovane sconosciuto” (parole sue), appena nominato segretario del movimento giovanile laburista. La sua piccola famiglia borghese, di origine polacca – Vishneva, una piccola shtetl ebraica in Polonia, oggi Bielorussia: il suo nome era Shimon Persky – era emigrata in Palestina nel 1933. Il gruppo socialista in cui Peres era entrato fondò il kibbutz Poriya, sul mare di Galilea, per spostarsi pochi mesi dopo in cima ad una collina dei dintorni. Già allora, del “sognatore” Peres si diceva: “Questo kibbutz è troppo piccolo per lui”.

Nel 1947 viene reclutato dall’Haganah, la più grande organizzazione militare clandestina ebraica. Quando nasce Israele, il 5 maggio del 1948, l’Haganah si trasformò nelle Forze di Difesa israeliane. Gli offrirono un posto equivalente a quello di generale di brigata, lo stesso grado che all’epoca avevano Dayan e Rabin. Rifiutò. Preferì arruolarsi “come semplice soldato”. Una scelta che rimpianse, quella di non essere stato ufficiale e che lo perseguitò sempre. Gli avversari glielo rinfacciavano, soprattutto quando Peres voleva accreditare la sua ferma opposizione al terrorismo: la gente diceva che aveva comunque l’aria troppo da civile.