Freddie Mercury, il 24 novembre moriva il frontman dei Queen: rockstar, uomo, monumento alla libertà

Freddie era un uomo del suo tempo. Aveva deciso liberamente di vivere quegli anni con una certa innegabile sconsideratezza ma soprattutto con una dose inesauribile di libertà. Sbagliando, potremmo aggiungere con il senno di poi potremmo, ma faremmo un errore madornale a giudicare la parabola umana di un uomo del genere con le categorie sociali e culturali del giorno dopo

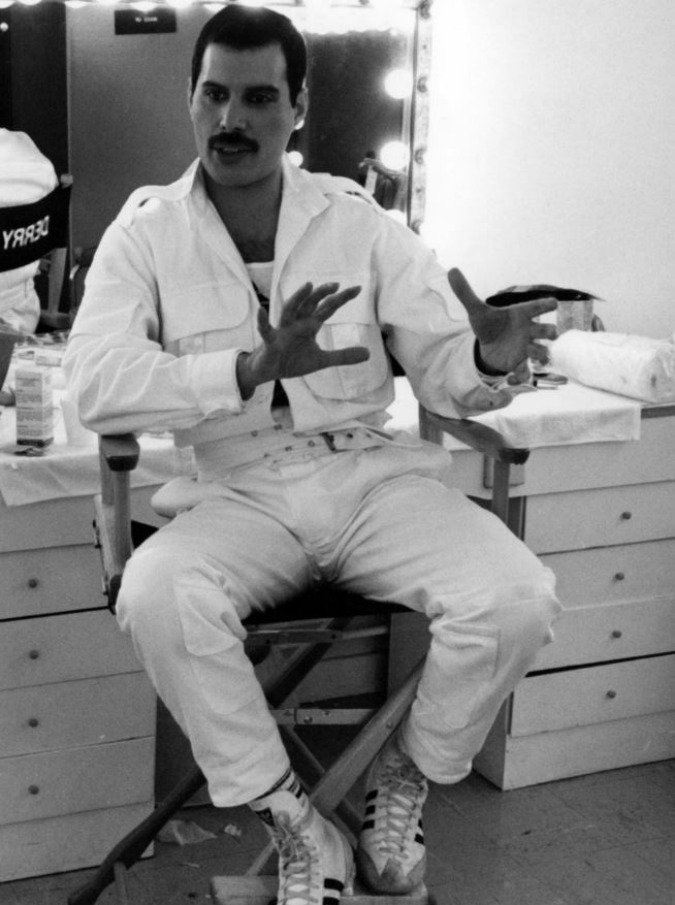

Quante cose sono successe negli ultimi venticinque anni? È cambiato il mondo, letteralmente. Ed è cambiato in meglio, ammettiamolo, anche se non perdiamo occasione per lamentarci e per tornare con la memoria “ai bei tempi andati”. In mezzo a tanto nostalgismo infondato, però, oggi è davvero una di quelle giornate che invitano a tornare indietro, a ripensare a ciò che abbiamo perso esattamente venticinque anni fa. Il 24 novembre 1991, infatti, moriva, per complicazioni causate dall’Aids, Freddie Mercury, leader e frontman dei Queen. Da quel giorno cominciava il mito, la leggenda, il Freddie icona indimenticabile della musica. E pensare che all’epoca, quando la salute di una delle voci più belle della storia diventava sempre più problematica, non tutti avevano commentato la cosa con la stessa encomiabile sensibilità artistica. Quando Mercury morì, per molti, troppi, in giro per il mondo la cosa era semplicemente la conferma di una equazione criminale tra Aids, omosessualità e stravizi da rockstar. Erano gli anni difficili di una malattia terribile che doveva fare i conti anche con uno stigma sociale enorme (che peraltro ancora resiste), con le interpretazioni fanatiche di chi vedeva nella diffusione dell’Aids addirittura la punizione divina nei confronti dei gay. Freddie Mercury, dopo mesi di chiacchiericcio morboso, aveva deciso di mettere a tacere ogni speculazione proprio il giorno prima della sua morte, il 23 novembre, attraverso un comunicato ufficiale: “Desidero confermare che sono risultato positivo al virus dell’HIV e di aver contratto l’AIDS. Ho ritenuto opportuno tenere riservata questa informazione fino a questo momento al fine di proteggere la privacy di quanti mi circondano. Tuttavia è arrivato il momento che i miei amici e i miei fan in tutto il mondo conoscano la verità e spero che tutti si uniranno a me, ai dottori che mi seguono e a quelli del mondo intero nella lotta contro questa tremenda malattia”.

La star più scintillante della musica mondiale ammetteva pubblicamente di soffrire di una malattia terribile, che allora lasciava poco scampo, che veniva vista, anche per colpa di alcune campagne scellerate di “sensibilizzazione” (vi ricordate l’odioso alone viola?), come la peste, una piaga che condannava l’individuo non solo a morte quasi certa, ma anche all’emarginazione totale. E poco importava se ti chiamassi Mario Rossi o Freddie Mercury: venivi comunque considerato un appestato, un vizioso, un possibile untore.

Eppure l’enorme grandezza di Freddie Mercury non può e non deve essere legata solo alla sua malattia, al suo stile di vita. Certo, fa ancora impressione guardare le immagini del video di These are the days of my life, girato nel maggio 1991 e in cui si vede un Freddie Mercury piegato dalla malattia, irriconoscibile, così diverso dall’immagine gagliarda dell’animale da palcoscenico, del mattatore, dell’istrione che faceva impazzire le folle. Dimagrito, senza baffi, truccatissimo per tentare di nascondere i segni della malattia, in quel video (diffuso solo dopo la morte proprio perché Mercury non voleva farsi vedere in quel modo dai fan) c’è tutto il dramma umanissimo di un uomo che aveva vissuto a mille all’ora, che aveva incarnato per due decenni la figura quasi mitologica della rockstar invincibile, e che ora stava lì, di fronte alla telecamera, con lo sguardo triste e spento, a raccontare in musica gli ultimi scampoli di un’esistenza indimenticabile.

L’approccio moralista alla vita di Freddie Mercury non funziona oggi come non funzionava all’epoca. E non perché stiamo parlando di un artista, categoria che secondo alcuni dovrebbe godere di una sorta di immunità. Nossignore, l’approccio moralista non funzionerebbe comunque, proprio perché il frontman dei Queen, in quegli anni, ha incarnato alla perfezione il mood di un’epoca, più che lo stereotipo del cantante viziato e vizioso. Erano gli anni Ottanta, gli anni del riflusso, del ritorno a una dimensione individuale e individualista dopo la sbronza ideologica del decennio precedenti. Erano gli anni dell’edonismo reaganiano, della ricerca del piacere. Anni vituperati da chi vorrebbe sempre buttarla in politica, da chi all’uomo, e ancora di più all’artista, chiede da sempre l’impegno, nella sua versione più conformista e normalizzata. Freddie Mercury, invece, era un uomo del suo tempo. Aveva deciso liberamente di vivere quegli anni con una certa innegabile sconsideratezza ma soprattutto con una dose inesauribile di libertà. Sbagliando, potremmo aggiungere con il senno di poi potremmo, ma faremmo un errore madornale a giudicare la parabola umana di un uomo del genere con le categorie sociali e culturali del giorno dopo. E se Freddie Mercury è, ancora oggi, uno dei personaggi più amati della storia della musica (anche e soprattutto da parte di chi nemmeno era nato all’epoca), è proprio perché ha rappresentato un monumento vivente alla libertà, declinata in ogni dimensione possibile. Libertà creativa e artistica, innanzitutto, ma anche umana e individuale. Una libertà fatta di errori e di cadute, fino al drammatico epilogo finale. Ma l’individuo, in fondo, è libero innanzitutto di sbagliare. Pagando le conseguenze personalmente e sulla propria pelle, esattamente come è successo a Freddie Mercury, icona di un modo di intendere la vita e la società che ha segnato quegli anni così gloriosi e terribili allo stesso tempo, fatti di fantasia, colori, libertà ma anche di sudore, vomito e sangue, di bulimia sessuale, di frenetica e disperata ricerca di appagamenti individuali, di piccoli istanti di felicità, in un mondo che aveva realizzato il proprio fallimento ideologico e tentava in ogni modo di dimenticare.