Che il Jobs Act abbia mancato gli obiettivi di diminuire la precarietà e rendere stabilmente più appetibili per i datori di lavoro i contratti a tempo indeterminato è ormai molto più che un sospetto dei sindacati o un’accusa delle opposizioni: basta guardare gli ultimi dati Inps sull’andamento di assunzioni e licenziamenti nel 2016. Ma ora, a due anni esatti dal suo varo, a sancire il flop di una delle riforme simbolo del governo di Matteo Renzi è un working paper della Fondazione Adapt, il centro studi fondato dal giuslavorista Marco Biagi due anni prima del suo assassinio per mano delle Nuove Brigate Rosse. La valutazione arriva dunque da una fonte cui non si può imputare un pregiudizio negativo nei confronti della flessibilità, considerato che porta il nome di Biagi la legge che ha introdotto in Italia i contratti a progetto, il lavoro occasionale e quello a chiamata.

Le conclusioni dell’analisi, firmata dal direttore generale di Adapt Francesco Seghezzi e dal ricercatore Francesco Nespoli, sono nette: per prima cosa, alla luce dei dati disponibili “non può dirsi oggi raggiunto l’obiettivo principale del Jobs Act, più volte comunicato, di invertire il rapporto tra il flusso dei contratti a tempo determinato e quello dei contratti a tempo indeterminato”, nonostante i generosi sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato concessi dal gennaio 2015 al dicembre 2016 proprio per spingere le stabilizzazioni siano costati alle casse dello Stato una cifra che l’articolo stima in “circa 20,3 miliardi di euro“, l’equivalente di una manovra finanziaria. Infatti appena la decontribuzione si è ridotta, nel 2016, “abbiamo assistito ad una crescita netta di 221mila contratti a tempo determinato (+187%)”.

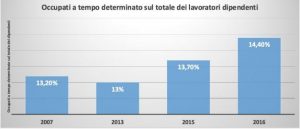

Nel 2016 record di lavoratori a tempo determinato – Risultato: “Complessivamente sia nel 2015 che nel 2016 la percentuale degli occupati a tempo determinato sul totale dei lavoratori dipendenti è cresciuta. Se infatti nel 2007 13,2 lavoratori dipendenti su 100 avevano un contratto a termine, il numero è calato lievemente durante la crisi per poi tornare a crescere arrivando a 13,7 nel  2015 e al valore record di 14,4 nel 2016“. Tutto considerato, i dati finora disponibili mostrano secondo il paper come “l’investimento fatto non abbia portato ad un cambio strutturale delle preferenze delle imprese e come esso possa prefigurarsi come legato tuttalpiù a una modifica strutturale dei rapporti di convenienza economica delle due diverse tipologie contrattuali”. Per di più, il legame tra decontribuzione e attivazione di contratti suggerisce che le imprese favorite dal Jobs Act siano state “quelle che competono sui costi fissi piuttosto che sull’innovazione“.

2015 e al valore record di 14,4 nel 2016“. Tutto considerato, i dati finora disponibili mostrano secondo il paper come “l’investimento fatto non abbia portato ad un cambio strutturale delle preferenze delle imprese e come esso possa prefigurarsi come legato tuttalpiù a una modifica strutturale dei rapporti di convenienza economica delle due diverse tipologie contrattuali”. Per di più, il legame tra decontribuzione e attivazione di contratti suggerisce che le imprese favorite dal Jobs Act siano state “quelle che competono sui costi fissi piuttosto che sull’innovazione“.

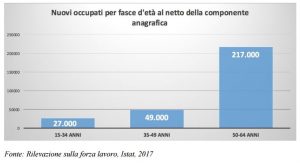

“Ripresa occupazionale concentrata nella fascia più anziana” – Se poi si va a guardare quali fasce di età hanno beneficiato maggiormente delle stabilizzazioni, il risultato è quasi paradossale nel contesto di un Paese che ha un tasso di disoccupazione giovanile tra i più alti d’Europa (per non parlare dei Neet): l’unica crescita consistente del tasso di occupazione si è registrata nel gruppo 50-64 anni. Andando ancora più a fondo, si scopre che “la ripresa occupazionale alla quale abbiamo assistito negli ultimi anni si è concentrata quasi totalmente sulla fascia più anziana della popolazione lavorativa italiana”. Una constatazione che “getta una diversa luce sulle possibili cause”, scrivono i ricercatori: vale a dire che “è quantomeno possibile introdurre tra i fattori l’aumento dell’età pensionabile e la conseguente diminuzione del numero dei pensionati italiani, diminuzione che ha fatto sì che il numero di occupati nella fascia 50-64 aumentasse, contribuendo quindi all’aumento complessivo degli occupati”. Più del Jobs Act, dunque, poté la riforma Fornero. Del resto, il fatto che gli incentivi non fossero differenziati – per esempio più alti per i giovani al primo impiego – “pare avere giocato addirittura a sfavore dei giovani, facendo propendere le imprese verso l’assunzione dei più esperti” anziché puntare su ragazzi da formare.

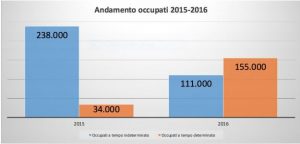

I contratti a tempo determinato nel 2016 hanno ricominciato ad aumentare – Le conclusioni del paper sono ovviamente basate sui dati ufficiali di Inps e Istat. Si parte dalle rilevazioni dell’istituto previdenziale sui nuovi contratti. Nel 2015 si sono registrati, al netto delle cessazioni e includendo le trasformazioni, 934mila contratti a tempo indeterminato in più. “È indubbio quindi che i provvedimenti, soprattutto quello della decontribuzione, abbiano generato nel 2015 una vera e propria impennata di contratti di lavoro”. Purtroppo però è altrettanto indubbio “che nel 2016 questo  trend abbia subito una brusca frenata“: nel 2016 sono stati 82mila (-91%). Al contrario “sul fronte dei contratti a tempo determinato, la cui diminuzione era tra gli obiettivi di policy principali (se non quello primario) del Jobs Act, si assiste ad una dinamica opposta”. Se nel 2015 erano diminuiti di 253mila unità, l’anno scorso (quando lo sgravio contributivo è stato ridotto dal 100 al 40%) sono aumentati di 221mila, +187%.

trend abbia subito una brusca frenata“: nel 2016 sono stati 82mila (-91%). Al contrario “sul fronte dei contratti a tempo determinato, la cui diminuzione era tra gli obiettivi di policy principali (se non quello primario) del Jobs Act, si assiste ad una dinamica opposta”. Se nel 2015 erano diminuiti di 253mila unità, l’anno scorso (quando lo sgravio contributivo è stato ridotto dal 100 al 40%) sono aumentati di 221mila, +187%.

Rispetto a prima della crisi 264mila lavoratori in meno – Passando alla panoramica del mercato del lavoro prima e dopo la riforma, il quadro è altrettanto negativo: “Alla fine del 2016 avevamo in Italia 22.783mila occupati, con un tasso di occupazione pari al 57,3% della forza lavoro. Un dato che confrontato con il 2007 pre-crisi mostra la diminuzione di 264mila lavoratori e soprattutto (considerando anche la crescita della popolazione e la forza lavoro cresciuta di 1,2 milioni di unità) la diminuzione dell’1,5% del tasso di occupazione“.

L’anno scorso 217mila nuovi occupati su 293mila sono stati over 50 – Quanto alla ripartizione dei benefici degli incentivi tra le diverse fasce di età, il tasso di occupazione dei 15-24enni che nel 2007 era al 24,2% e nel 2013 era sceso al 15,6% ha conosciuto solo un mini recupero, arrivando al 16,3% nel 2016: circa 8 punti in meno rispetto al periodo pre-crisi. Dinamica simile per la fascia della prima maturità, tra i 25 e i 34 anni: “se nel 2007 lavoravano 70,6 persone su 100 in tale coorte anagrafica, nel 2013 erano scese a 59,1 per risalire debolmente a 60,5 nel 2016”. Stesso andamento, anche se più contenuto nelle variazioni, per la fascia 35-49 anni. Al contrario, “l’unica crescita consistente si è verificata nel gruppo 50-64 anni che ha visto una crescita costante che ha portato la percentuale degli occupati dal 46,8% del 2007 al 53,8% del 2013 per poi salire ancora al 58,5% del 2016“. Depurare i dati  dall’effetto della demografia, che “svuota” le coorti più giovani, non migliora la situazione, anzi: “In una stima sul 2016 si evince che su un totale di 293mila occupati in più, sarebbero 217.000 quelli tra i 50 e i 64 anni, 49.000 coloro tra i 35 e i 49 anni e 27.000 tra i 15 e i 34 anni. Nell’ultimo anno quindi ad ogni nuovo occupato tra i 15 e i 49 anni sono corrisposti 2,8 nuovi occupati tra i 50 e i 64 anni”.

dall’effetto della demografia, che “svuota” le coorti più giovani, non migliora la situazione, anzi: “In una stima sul 2016 si evince che su un totale di 293mila occupati in più, sarebbero 217.000 quelli tra i 50 e i 64 anni, 49.000 coloro tra i 35 e i 49 anni e 27.000 tra i 15 e i 34 anni. Nell’ultimo anno quindi ad ogni nuovo occupato tra i 15 e i 49 anni sono corrisposti 2,8 nuovi occupati tra i 50 e i 64 anni”.

Sui licenziamenti troppo pochi dati. Ma sono aumentati quelli per giusta causa e giustificato motivo soggettivo – Meno schiaccianti le evidenze sul fronte dei licenziamenti: ancora oggi, spiegano Seghezzi e Nespoli, “mancano i dati che possano dirci con chiarezza se i contratti cessati in questo modo fossero o meno contratti stipulati dopo l’introduzione delle norme istitutive delle tutele crescenti. Per questo motivo non si può oggi ragionevolmente sostenere né che il Jobs Act abbia generato un aumento di licenziamenti, né il contrario”. Si può però prendere atto del fatto che tra 2014 e 2016 c’è stato un aumento costante dei licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, mentre è stato più altalenante l’andamento di quelli per giustificato motivo oggettivo e dei licenziamenti collettivi, diminuiti nel 2015 e aumentati nel 2016.

La conclusione del paper è che se un governo intende davvero promuovere le assunzioni a tempo indeterminato è inutile “armarsi e scendere nel campo di battaglia dei numeri che ogni mese vengono diffusi”. Bisogna “discutere l’idea profonda del mercato del lavoro che vogliamo costruire, senza pensare di poter affrontare una grande trasformazione, ormai ammessa da tutti, rinverdendo un poco strumenti vecchi. Una rivoluzione implica risposte all’altezza della sfida, o quanto meno domande per un’analisi meno approssimativa possibile”.

Articolo Precedente

Welfare, “per aiutare davvero i poveri serve un progetto complessivo di riorganizzazione della spesa sociale”

Articolo Successivo

Riforma Madia, Consiglio di Stato: “Decreto bis su partecipate consente a governatori di decidere quali salvare”