Scattare una parola, leggere una fotografia

Prendo spunto dalla mostra “Omaggio a Praga, sulle tracce di Utz” di Mario Dondero, visibile fino al 2 luglio alla Torre del Castello dei Vescovi a Castelnuovo Magra (La Spezia), con le foto che “Donderoad” ha realizzato nei luoghi raccontati da Bruce Chatwin in “Utz”, il suo ultimo libro.

Un fotografo, Mario Dondero, che ha sempre fotografato letterati e permeato di letteratura, e uno scrittore, Chatwin, che ha sempre usato la fotografia per fissare luoghi e momenti dei suoi diari di viaggio. Incroci nobili tra immagini e parole, frutto di passione e riconoscimento reciproco.

La vecchia storia della fotografia che vale mille parole mille volte è stata smentita. Molto più aperto è il tema che riguarda se e quanto la fotografia di parole abbia bisogno.

Parole per spiegarla, per capirla, per contestualizzarla, per indirizzarla. Che però, surrettiziamente, possono talvolta diventare parole usate per piegarla, per addomesticarla.

Se onesta deve essere la fotografia (scordiamoci in ogni caso la pretesa di verità), altrettanto e forse ancora più oneste devono essere le parole che l’accompagnano.

Ma siamo alla didascalia, o comunque al testo direttamente connesso al contenuto della foto.

Questa attenzione a connotare la foto con alcune indicazioni testuali, tanto necessarie per esempio nel reportage o nella fotografia concettuale, tende a perdersi, o meglio a fondersi, nell’utilizzo “social” delle immagini, che le vede usate non assieme alle parole ma come parole: si parla fotograficamente, e la fotografia vale, se non mille, almeno qualche parola.

Parole banali, come la maggior parte dei nostri discorsi nella quotidianità. Ma parole utili proprio nella quotidianità fatta di scambi interpersonali. Nessuna velleità autoriale, solo comunicazioni, “telefonate a mezzo foto”.

Poi però, su un altro versante, più impegnato e impegnativo, c’è da sempre il tentativo “alto” di far dialogare i testi e le fotografie come cortocircuito poetico/letterario tra due linguaggi (e sul senso della parola linguaggio a proposito della fotografia potremmo aprire un capitolo infinito quanto controverso).

L’azzardo – perché tale io lo considero – di accostare testi letterari a lavori fotografici è, come ogni azzardo, rischioso: alte probabilità di fallimento, dunque, ma quando funziona piovono “gocce di splendore” (citando De André).

E allora si prendono a prestito poesie, aforismi, brani preesistenti che si ritengono adatti di volta in volta a questo matrimonio, mentre in altri casi si chiede a qualcuno di scrivere appositamente un testo a partire da una specifica fotografia o da une serie di foto.

Gli esempi, nel tempo, sono innumerevoli, e qui voglio parlare di uno solo, che considero irripetibile, storico e magnifico, formativo e libidinoso.

Gli anni 50 hanno visto l’uscita di alcuni tra i libri fotografici più determinanti nel cammino della fotografia, per esempio “Images à la sauvette” di Henri Cartier-Bresson (1952), “The americans” di Robert Frank (1958), “New York” di William Klein (1956).

Libri-feticcio che i collezionisti sono disposti a pagare cifre molto alte pur di possederli.

E io che di alte cifre da ricco collezionista non dispongo, allora mi compro (e vi consiglio) un libro per certi versi ancora più intrigante uscito prima di tutti quelli citati, ma investendo una somma irrisoria attorno ai 20 euro, i 20 euro meglio investiti nella vita.

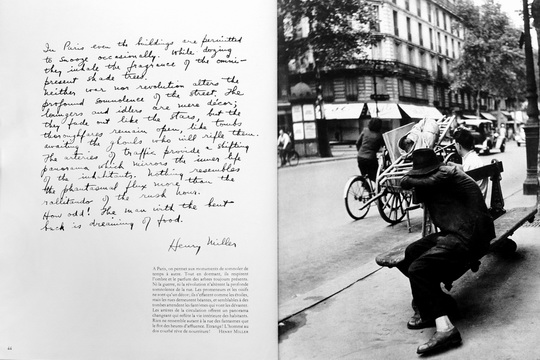

Nel 1950 vede la luce “Paris des rêves” edito da La Guide du Livre (riservato agli abbonati) e da Clairefontaine (identico, ma destinato alla distribuzione in libreria); lo si trova ancora, quasi 70 anni dopo, acquistandolo usato online appunto a cifre ridicole (attenzione a non acquistare la recente ristampa del 2016, ma proprio l’originale del 1950).

Ebbene, intanto tutte le foto, opera del grande Izis (pseudonimo di Israëlis Bidermanas) sono sontuosamente stampate in heliogravure, una tecnica di allora che oggi avrebbe costi inaffrontabili per un editore, il cui risultato è una riproduzione del bianconero magicamente vellutata e profonda, piacere sensoriale allo stato puro.

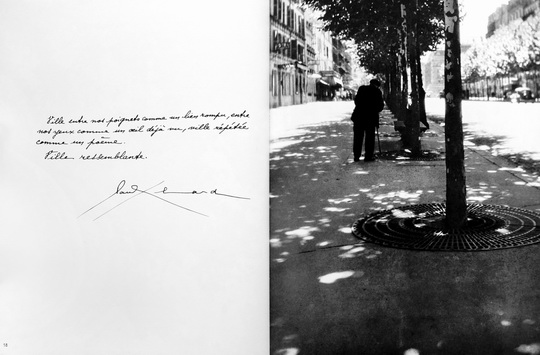

E già solo questo rende tale libro un oggetto assolutamente prezioso, ma c’è di più: ad ogni foto è accostato un testo poetico scritto appositamente da autori come André Breton, Jean Cocteau, Paul Eluard, Henry Miller, Blaise Cendrars, ecc.

Questi testi – ecco il punto – sono riprodotti nella pagina accanto alla foto così come scritti in originale dall’autore, ognuno con la sua calligrafia, con i suoi svolazzi grafici o disgrafici, con la sua firma autografa.

Possibile che l’avessero capito già nel 1950 e poi ce lo siamo dimenticato? Ci siamo dimenticati che il testo può avere un ruolo e un peso anche visivo, e se lo può avere deve averlo quando è inserito in un contesto che punta al visivo.

Le parole, nate in questo caso per le immagini e tra le immagini, si fanno immagine. E tutto si anima, tutto si muove, tutto prende un ritmo ulteriore.

Già i futuristi facevano un utilizzo visivo del testo, anche se più autonomo rispetto alle immagini.

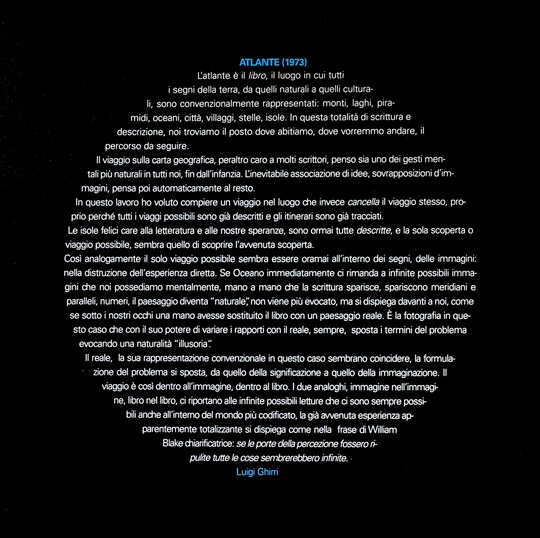

Un esempio relativamente più recente (e qualche altro, ma molto raro, se ne potrebbe fare) di questo “vedere le parole assieme alle foto” è nel libro “Atlante” di Luigi Ghirri (Charta, 1998), dove il testo scritto dallo stesso autore prende la forma di un mappamondo (col titolo sopra e la firma sotto in azzurro al posto di Polo Nord e Polo Sud), stupendamente integrato visivamente col tema e la poetica di quel viaggio immaginifico.

Unione non solo di senso, ma anche di forma, dunque. Un “design della parola” dove funzione e forma trovano una sintesi.

Parole da guardare oltre che da leggere.