Sacco e Vanzetti riabilitati solo dopo anni. Faremo lo stesso con Sollecito?

“Voi avete dato un senso alla vita di due poveri sfruttati”: così si concludeva una dichiarazione di Bartolomeo Vanzetti nel processo che poi lo vide condannato insieme a Niccolò Sacco per un crimine che non avevano commesso.

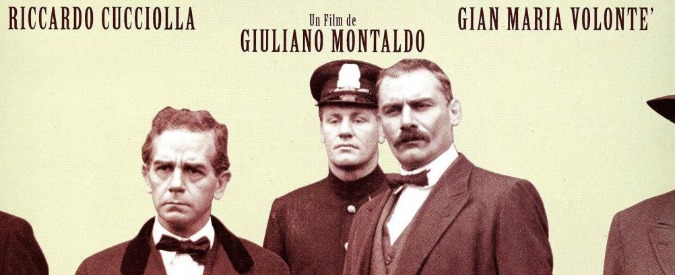

Il mio primo contatto con la storia di Sacco e Vanzetti è avvenuto quando avevo solamente 10 anni attraverso il volto di Gian Maria Volontè e di Riccardo Cucciolla. Mi rimase impressa – e tuttora collego alla vicenda – la battuta finale del lungometraggio “come vuole la legge, ti dichiaro morto”. Per poter scrivere questo articolo, però, ho voluto rileggere, ristudiare, rivedere il film, approfondire una vicenda di cui poco si sa e che a scuola non è studiata. Una storia di migranti italiani, la loro, che facilmente potrebbe prestare il fianco a troppo facili paragoni con l’esodo in corso nel Mediterraneo. Una storia di ingiustizia, un secondo affaire Dreyfus se vogliamo; una storia di ideologie e una storia di politica.

Ed è alla commemorazione di questa storia che ora bisogna dare un senso: perché se è vero che le commemorazioni in generale rischiano di avere poca utilità, è pur vero, d’altra parte, che di Sacco e Vanzetti in pochi conoscono realmente la vicenda. Non sarà però un articolo su un blog a poterla raccontare nella sua interezza, nelle sue implicazioni storiche e nella sua complicatezza. Quel che un blog può fare è dare uno spunto di riflessione diverso, o almeno provarci. E allora da qui si può iniziare.

La storia, si è detto, è la storia di un processo farsa, un processo a senso unico, con una sentenza pregiudizialmente determinata. Qualcosa di analogo a quanto già accaduto a carico di Alfred Dreyfus: non a caso Anatole France, premio Nobel francese per la Letteratura, allora sostenne la causa di Sacco e Vanzetti sulle pagine del Nation paragonando i due italiani all’ufficiale francese di origine ebraica, ingiustamente condannato con l’accusa di aver venduto informazioni alla Germania. Le due storie sono simili e al contempo molto diverse: l’ufficiale francese riuscì, attraverso una obbligata dichiarazione di colpevolezza, ad ottenere la grazia, unico strumento per la sua scarcerazione, cui seguirono la riabilitazione ufficiale e la reintegrazione nell’esercito. Al contrario, e come noto, la sorte di Nick e Bart, che non rinunciarono fino alla fine a proclamare la propria innocenza, fu assai differente. Solo nel 1977, cinquant’anni dopo la condanna, il governatore del Massachusetts Dukakis dichiarò che il processo a Sacco e Vanzetti fu “permeato dal pregiudizio” e parlò di “seri dubbi sull’imparzialità” degli operatori della giustizia.

E forse dalle parole utilizzate dal governatore possiamo partire per una riflessione più ampia. Queste fanno riferimento al pregiudizio e all’imparzialità. Con il primo è inevitabile cercare una analogia con l’attuale esodo nel Mediterraneo e del pregiudizio che muove buona parte del Paese e dell’Europa nei loro confronti; ma, ancora, il paragone è fin troppo immediato e lascia spazio alle due opposte teorie del “anche gli italiani migravano” e del “guardate come ci trattavano all’estero”. Ricordare che Sacco e Vanzetti furono degli immigrati ha senso solamente per studiarne attentamente la storia processuale, ma è poco utile per un paragone con le attuali migrazioni in Europa. Nella nazionalità e nell’ideologia di Nick e Bart, gli organi giudiziari dell’epoca trovarono al tempo stesso l’oggetto del processo e la motivazione della condanna. Abbiamo qualcosa di simile ai nostri giorni? Per il momento non si registrano, almeno in Italia, ingiuste condanne o procedimenti giudiziari a carico di stranieri che siano stati ritenuti responsabili, e quindi condannati, di crimini non commessi solamente perché stranieri.

Si cerchi, quindi, di andare oltre: sappiamo, infatti, che il tema dell’imparzialità della magistratura non coinvolge solo gli orientamenti politici dei giudici e che non è necessario andare a scomodare la nozione di Stato di diritto. Sembrerà un collegamento azzardato e forse pretestuoso, ma non sono peregrine le critiche alla pubblicazione di intercettazioni e atti giudiziari quando lamentano del rischio, per i giudici, che leggono i giornali, guardano i notiziari e vanno su Internet esattamente come gli altri, che il loro giudizio venga influenzato, magari inconsciamente, dalle notizie lette e dai ritratti sensazionalistici che degli imputati vengono offerti dai giornali.

E da qui lo spunto per parlare di riabilitazione, quella che per anni è mancata a Sacco e Vanzetti e che ad oggi negli uffici della Casa Bianca “is not a priority”, e quella accordata soltanto 7 anni dopo a Dreyfus. Una riabilitazione il cui prezzo, in Italia, è stato fissato in 6,5 milioni di euro: tanto è il risarcimento assegnato dalla Corte d’Assise di Reggio Calabria a Giuseppe Gulotta, condannato per la strage di Alcamo, cioè per aver ucciso e torturato tre carabinieri, crimine mai commesso ma confessato a seguito della tortura subìta da altri militari. Questo solo nel 2012, a testimonianza del fatto che i fatti Dreyfus e Sacco e Vanzetti non sono così lontani come sembrano.

Ma di riabilitazione, se non in senso giuridico, si parla anche nel caso di Raffaele Sollecito, assolto in Cassazione per l’omicidio di Meredith Kercher, ma che ciononostante provoca indignazione se vince un bando di concorso regionale per una start-up: un caso che racconta una storia differente, ma che trova in realtà diversi punti di contatto.

Un paese civile deve trovare il coraggio di affiancare ai casi di condanne per crimini non commessi quelli di chi, come Sollecito, siano stati assolti, ma restano colpevoli agli occhi del popolo e i casi di coloro che, condannati giustamente e scontata la loro legittima pena, vogliano contare sul reinserimento sociale. Può sembrare forte paragonare un criminale condannato le cui responsabilità siano state accertate, che abbia scontato la sua pena, con chi, invece, in carcere è andato ingiustamente ed ingiustamente abbia subito la gogna mediatica. Non lo è. È un dato di fatto che agli occhi del popolo il condannato che abbia scontato la sua pena rimane marchiato, così come chi per anni sia stato dipinto come un criminale, colpevole di reati mai commessi. Ciò accade quando alla giustizia si sostituisce il giudizio popolare e il giudizio mediatico. E per questo sembra giusto affiancare a Sacco e Vanzetti Dreyfus, che subì addirittura un attentato durante i funerali di Emile Zola da un fanatico antidreyfusiano, Valpreda, Tortora, e dunque Sollecito (cui è stata negata la richiesta di risarcimento per ingiusta detenzione) e infine anche Giovanni Scattone, che, vincitore di una cattedra di psicologia all’Istituto Einaudi di Roma, dopo 10 anni di supplenza, è stato indotto solo qualche anno fa a rinunciare all’incarico per la mancanza di serenità dovuta alla levata di indignazione che aveva accompagnato l’assegnazione dell’insegnamento. Negandosi in questo modo ogni possibilità di riscatto, ma, almeno, in nome del popolo italiano.