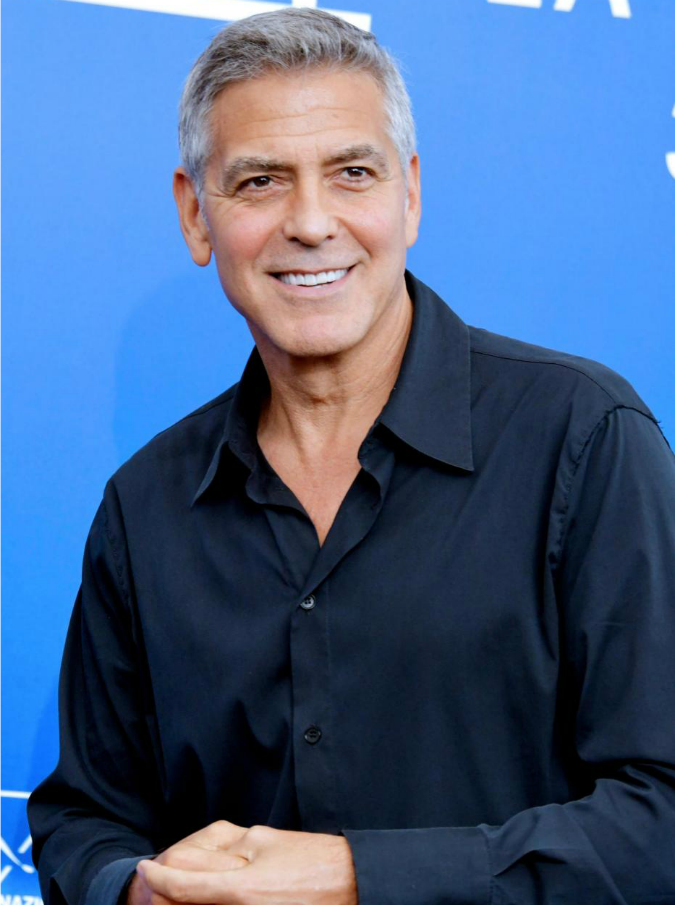

Mostra del Cinema di Venezia 2017, George Clooney: “Sarebbe divertente essere il presidente degli Stati Uniti”

Il divo al Lido nel ruolo del regista inquadra magistralmente con il suo Suburbicon, in Concorso, il cuore nero del suprematismo bianco in facce, visi, e ghigni mostruosi nella loro arrogante banalità quotidiana, in questo graduale montare della suspense in attesa dello scontro

“Sarebbe divertente essere il presidente degli Stati Uniti, ma a me basta che lo sia qualsiasi altra persona eccetto quella che lo è adesso”. Donald Trump e il partito democratico possono dormire sonni tranquilli. George Clooney non si candiderà alla Casa Bianca. Nonostante abbia girato un film, Suburbicon, dignitosamente in Concorso alla 74esima Mostra del Cinema di Venezia, che racconta meglio di chiunque altro titolo liberal degli ultimi anni il troglodita razzismo bianco contro gli afroamericani riesploso con virulenza a Charlottesville nemmeno un mese fa. E dire che un film ha una gestazione lunghina. Suburbicon, conferma l’interprete dello storico dottor Ross in ER, è stato definitivamente ideato due anni fa, quando ancora non c’era Trump. Assieme al socio Grant Haslov, e su script originario dei fratelli Coen, Clooney si è così avventurato in una divertente dark comedy dal sottotesto fortemente politico, non gettando mai in faccia allo spettatore le vere intenzioni di fondo ma giocando con molti elementi di genere addirittura del cinema di Joel e Ethan (lo splatter sanguinolento ad esempio). Tanto che al Lido in molti più che vedere la luna hanno continuato per ore a guardare il dito.

“Suburbicon è come Fargo” è diventato il leitmotiv dell’affossamento critico. Quando invece Clooney, giunto al suo sesto film da regista, ha cercato con garbo ed equilibrio di mantenere vivi entrambi i toni del discorso: la surreale follia dei Lodge, famigliola bianca e apparentemente felice, tassello lindo della cittadina all white, tutta villettine uguali con giardino di Suburbicon (richiamo diretto alla storica Levittown in Pennsylvania costruita sul finire degli anni quaranta per una popolazione “selezionata” bianca); e lo spaccato realistico dell’arrivo intrusivo di una famigliola afroamericana, padre, moglie e figlio. Subito i vicini bianchi vanno in fibrillazione. Ci deve essere stato un errore. A Suburbicon non possono abitare dei neri. L’ “integrazione può avvenire solo quando saranno educati e pronti per sostenerla”, urlano nell’infuocata assemblea della cittadina. Frase che gli sceneggiatori hanno peraltro confermato come stampata su diversi documenti della vera Levittown. Ed è qui che il film di Clooney si dirama e si costruisce su due binari narrativi paralleli e convincenti che si intersecano solo nei momenti in cui i rispettivi figli delle due famiglie si incontrano dietro le villette per giocare a baseball. A casa Lodge si svolge uno strano tentativo di violenza notturna con due balordi che entrano in casa, legano alle sedie padre (Matt Damon con occhiale tartarugato tipico dei ’50), figlio, madre e sorella della madre (Julianne Moore che si sdoppia in biondo e in castano), per poi anestetizzarli col cloroformio. Tentativo maldestro che porta però alla morte accidentale della signora Lodge. Mentre a casa dei nuovi arrivati è tutto un registrarsi di angherie, staccionate erette in giardino per separarli dal vicinato, e di un assedio quotidiano di bianchi davanti alla villetta che è prima silenzioso, poi ritmato su canti religiosi, infine deflagra in violenza.

Humor nerissimo e sangue a fiotti da una parte; paura e orrore che monta in modo evocativo dall’altra. Non possiamo che fermarci qui, perché si spoilera. Però è chiaro che se prendessimo solo il bordone narrativo dei Lodge, Fargo coi suoi sanguinari balordi e la detection sul delitto sarebbe vicinissimo. Mentre qui c’è tutto il resto. Il cuore nero del suprematismo bianco che Clooney inquadra magistralmente in facce, visi, e ghigni mostruosi nella loro arrogante banalità quotidiana, in questo graduale montare della suspense in attesa dello scontro. Due film in uno. E un solo messaggio: negli Stati Uniti la questione razziale è tutt’altro che risolta. “Sono cresciuto negli anni sessanta e settanta in mezzo ai movimenti per i diritti civili quando la segregazione razziale stava scomparendo. Ma alla fine in tutti questi decenni ciò non è mai accaduto”, ha affermato il 56enne regista americano. “Ci sono voluti due anni per finire questo film e anche se non si erano verificati ancora i fatti di Charlottesville e l’elezione dell’ultimo presidente (Clooney in conferenza stampa non ha mai chiamato Trump per nome, ndr) il film non poteva che cogliere questa rabbia. Siamo un paese arrabbiato al massimo. Sembriamo avere come una nube nera che copre il nostro presente e futuro. Anche se sono ottimista, credo nelle nuove generazioni e nelle istituzioni democratiche, come nelle inchieste della magistratura”.

E in un film in cui gli attori danno il meglio di sé ribaltando stereotipi classici dalle loro maschere mainstream – Damon è un mister Ripley indemoniato, la Moore una pazza alla Psyco, Oscar Isaac illumina comicamente per dieci minuti il film – è proprio l’attrice premio Oscar a ricordare un episodio della sua adolescenza che si rifà ai simboli del razzismo sudista contestati negli Usa recentemente: “Il mio liceo era intitolato ad un generale confederato ma nessuno di noi ci pensava all’epoca. A breve voteremo una petizione per cambiargli nome, perché noi adulti dobbiamo rendere la vita migliore alle nuove generazioni”. In Suburbicon appare infatti (lungimiranza o caso?) una bandiera sudista appoggiata proprio sul davanzale della villetta della famiglia afroamericana: “I confederati erano per la schiavitù dei neri – conclude Clooney – Mettere una loro bandiera su un edificio pubblico non si può fare. È simbolo di odio”.