David Gilmour, dal 13 al 15 settembre il live a Pompei è al cinema. Eternità evocata dalla vertigine del rock

Lo scorso anno, il 7 e l’8 luglio, il suo tour solista lo ha visto tornare nell’Anfiteatro di Pompei, per due live documentati nel film diretto da Gavin Elder e che da oggi, per tre giorni, sarà proiettato nelle sale cinematografiche di tutto il mondo prima di essere pubblicato in dvd, il 29 settembre

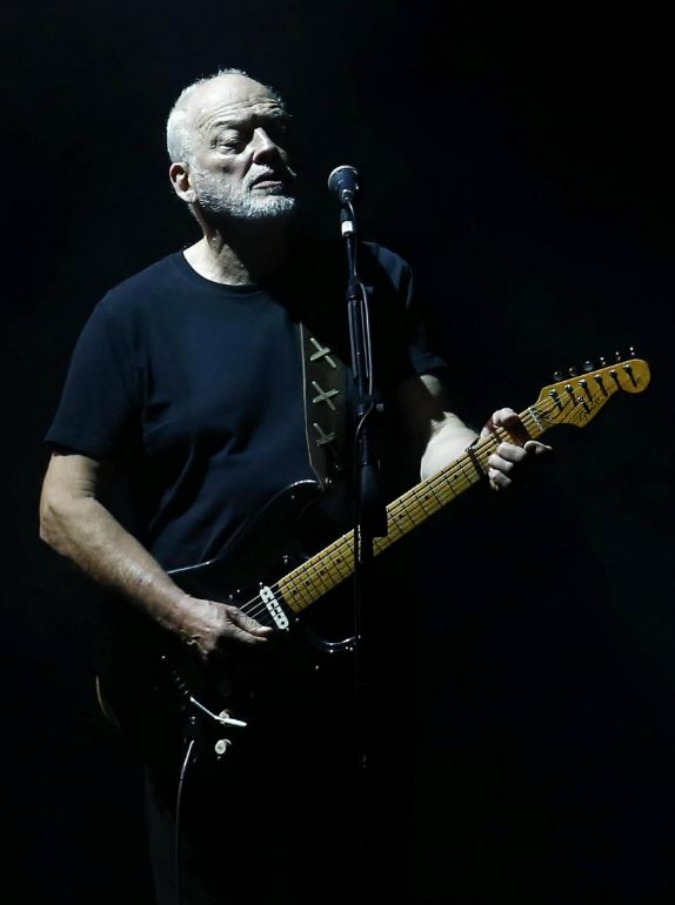

Quanti sono? Una decina, non di più. E non ha neppure senso sciorinare nomi, compilare personalissime liste. Ci si accapiglierebbe sulle scelte senza mai venirne a capo. Quanti e quali sono – davvero – i chitarristi decisivi della storia del rock? Su un paio di loro siamo tutti d’accordo: Jimi Hendrix, Jimmy Page. Ma tra gli altri otto non può mai mancare David Gilmour. In un pattuglione di fenomeni, di virtuosi ultraveloci, di pattinatori sulla sei corde, di espressivi funamboli, Dave è quello il cui tocco ti ripara ogni falla dell’anima. Oggi è un tranquillo, stagionato signorotto di campagna inglese, pacificato nell’arte e nei sentimenti (quando lo incontri lo vedi sempre mettersi dietro di un passo, cavallerescamente, alla moglie romanziera e paroliera avventizia Polly Samson) ma quasi mezzo secolo fa aveva saputo, con i Pink Floyd, mettere il dito negli ingranaggi del Tempo. E sabotarlo. Facendo intravedere il disegno segreto di una plausibile Eternità evocata dalla vertigine del rock.

Lo scorso anno, il 7 e l’8 luglio, il suo tour solista lo ha visto tornare nell’Anfiteatro di Pompei, per due live documentati nel film diretto da Gavin Elder e che da oggi, per tre giorni, sarà proiettato nelle sale cinematografiche di tutto il mondo prima di essere pubblicato in dvd, il 29 settembre. Un maestoso gioco autocelebrativo, certo, e anche un malizioso sgambetto all’ex sodale floydiano Roger Waters: perché con la nuova sortita tra le rovine romane Gilmour si è impancato a ultimo custode delle memorie più care della band, proprio mentre il rivale si estenua in giro per il globo con un faraonico allestimento di “The Wall”, meditando pure un concerto al confine tra Usa e Messico, lì dove Trump insiste nei suoi piani per tirare su lo sterminato Muro del Terzo Millennio, divisivo e drammaticamente concreto.

Eccole, le opposte strategie dei due ex leader della band: Roger regge il vessillo della “nuova rivoluzione rock” – i cui esiti sono dannatamente incerti – contro il tycoon insediatosi alla Casa Bianca; e a tempo perso cazzia tutti i colleghi musicisti che vanno a suonare in Israele (feroce la polemica con i Radiohead), Stato reo ai suoi occhi di una politica di apartheid contro i palestinesi. Ha pubblicato dopo un quarto di secolo un disco di maestosa bellezza (“Is this the life we really want?”) e si è impantanato in una bega legale sulla copertina per un presunto plagio da Emilio Isgrò. Tutto molto faticoso, come sempre accade quando una rockstar si inoltra sui sentieri impervi dell’Impegno. Al sornione Gilmour basta molto meno: mandare i fans al cinema per tre giorni a godersi questo “Live At Pompeii” e annunciare il seguito discografico di “Rattle and Lock” con le tante canzoni rimastegli nel cassetto: poi può rimettersi comodo sulla sedia a dondolo accanto alla sua Polly, e se gli va imbracciare la chitarra, perché lui è quello che ha il dono del Tocco, e basterebbero due tra i tanti assoli (“Comfortably Numb” o “Time” su tutti), per certificarlo come un imprescindibile nella famosa lista dei Dieci. Effetto nostalgia? Sicuro. E magari qualcuno prova pure una sottile, inconfessata punta di tedio, a riascoltare i classici dei Pink Floyd per la milionesima volta. Ma è un fatto che queste canzoni – quelle della band, non le altre della carriera solista di David – abbiano davvero trovato un varco per l’Eternità.

E pensare che l’altra volta a Pompei, 46 anni fa, la magia era nata praticamente per caso, dentro una sorta di “sceneggiatura” all’italiana, anzi alla napoletana: qualcuno aveva fregato il passaporto al regista Adrian Maben durante una vacanza nel Belpaese (siamo nell’estate del ‘71) e lui era tornato tra gli scavi per tentare di ritrovarlo. Lì restò folgorato dall’idea di un’esibizione dei Pink Floyd nell’anfiteatro di duemila anni prima: ma senza pubblico, in perfetta e sacrale solitudine. Era qualcosa di più di un’idea: era una dichiarazione d’intenti, una anti-Woodstock, un rituale ancestrale (ma celebrato con il rock più avventuroso e futuribile) sottratto all’isteria e alla pressione di un pubblico di massa.

Waters, Gilmour, Wright e Mason accettarono, ma pretesero che durante le riprese non si ricorresse mai al playback: “Suoniamo tutto dal vivo!”, dichiararono orgogliosamente. Non avevano fatto i conti con la carenza di elettricità: e qui ecco l’ingrediente da commedia, roba da far invidia a Totò. Si dovette infatti ricorrere a un cavo lungo qualche chilometro, che attraversasse tutta la zona archeologica e fosse collegato a una presa direttamente in Municipio. Il risultato, irripetibile nella sua stregoneria musicale, fu immortalato in “Pink Floyd at Pompeii”, il film di Maben più volte ripensato in sede di post-produzione, anche per via del furto (chissà dove, l’Italia probabilmente non c’entra) di molte delle bobine girate. Per compensare le scene mancanti ne furono realizzate altre. Dove? Nel cuore della leggenda: gli studi di Abbey Road, mentre il gruppo era alle prese con le registrazioni di “The Dark Side of The Moon”. L’unico capolavoro di tutta la storia del rock sottratto alla tirannia del Tempo. Che ad ascoltarlo oggi potresti credere sia stato completato ieri sera, non più tardi, tale è la sua immutabile, prodigiosa contemporaneità. A quella indagine lisergica sulla psiche e sul destino imperscrutabile dell’uomo mascherata dietro la metafora del lato oscuro della luna contribuì in massima parte il nevrotico, geniale, autoritario capitano Waters. Ma senza il Tocco di Dave che ha sollecitato il nostro inconscio non avremmo mai trovato il varco per questo viaggio intergalattico, tanto seduttivo ed insidioso.