Io non so chi sia D.T., imprenditore brianzolo distintosi per il raffinato cartello – incluso refuso – di insulti e violenza verbale contro il guidatore in carrozzina che, rivendicando il suo diritto a parcheggiare nel posto riservato, gli aveva procurato una multa di ben 60 euro. Pubblicando le sole iniziali si tutela la faccia di questo 40enne che ieri ha scritto una bella letterina di scuse all’associazione Ledha.

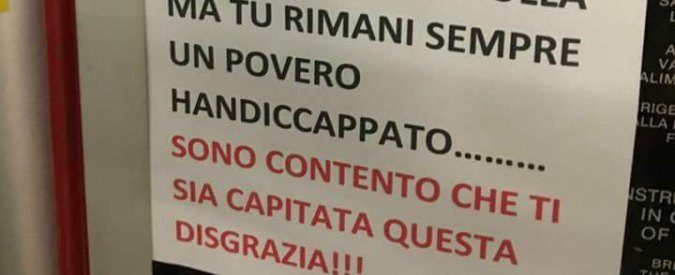

Una lettera “di coccodrillo”, visto che da quanto riferito dai giornali, questo baldo non ha neppure messo il recapito telefonico. Come dire: “va beh, vi ho pure chiesto scusa”. Basta con sta menata. Riprendendo il suo originale messaggio, questo esempio di civiltà e classe, riferiva parola più parola meno: “Tu rimani un handiccappato (nel dubbio lessicale avrebbe almeno potuto controllare in rete utilizzando il suo cellulare sicuro di ultima generazione). Sono contento che ti sia capitata questa disgrazia”.

Il “merito” di questo signore, orgoglioso e esibizionista dei suoi istinti, è di non aver la nascosto la sua reazione; non ha resistito a scrivere ciò che esattamente pensava. Per me (titolare di questo blog nel quale ho il diritto di dire quello che penso, alla faccia di eventuali commentatori irascibili, rissosi e iracondi) costui è un cafone. Non di quelli alla Dagospia: cafone nel significato originale del termine. Eppure, il tizio rischia di rappresentare ognuno di noi. Nell’epoca di “discorsi di odio“, parole come handicappato di merda, frocio, puttana, sono usati come intercalari per esprimere il risentimento a ciò che accade nella quotidianità: così viene espresso il sentimento di rabbia e frustrazione verso fatti talvolta anche minori. “Puttana” qualche decennio fa era considerato un insulto, ora spesso è considerato una innocua parola del linguaggio comune, così come frocio. Nella parlata di oggi sono normali ingiurie al disabile, al vecchio rincoglionito diventato inutile ai fini sociali o al negro che poteva pure rimanere a casa sua.

Ma se le parole continuano ad avere un senso, le espressioni di odio sono un insulto, “non sono un’opinione”. Mi avvalgo di una definizione usata come efficace titolo di una ricerca – presentata nei mesi scorsi e come altre mille cose poco valorizzata – svolta dalla onlus Cooperazione per lo sviluppo dei paesi emergenti (Cospe). Il focus del documento per la verità è il rapporto tra linguaggio e media, in particolare nell’ambito delle problematiche dell’immigrazione. In quell’occasione Beppe Giulietti, della Federazione nazionale della Stampa, si era così chiaramente espresso: “Contrastare i discorsi e le parole d’odio non c’entra con la libertà di espressione, le redazioni hanno il dovere di fare azioni serie e prendere misure contro l’hate speech. Che cambia e influenza la percezione dei lettori”.

Giornalisti o lettori, sono sempre cittadini, nel senso del termine. Vittime e carnefici di quel linguaggio che nasce da pensieri e possono muovere azioni per distruggere persone. Magari potremmo riflettere qualche secondo quando sentiamo il sangue salire al cervello e vediamo nero. Un sforzo in più per risparmiare a noi stessi e agli altri inutili lettere di coccodrillo.

e.reguitti@ilfattoquotidiano.it

Articolo Precedente

Egitto, l’epidemia della tortura

Articolo Successivo

Milano, parcheggia la Ferrari nel posto per disabili e aggredisce padre di un ragazzino che chiedeva di spostare auto