Migranti, perché aiutarli a casa nostra è il miglior modo per aiutarli a casa loro

“Immigrato” e “clandestino” in Italia sono termini che suonano come sinonimi. Distorsione quasi ovvia per un Paese che nella prima metà del 2017 ha contato l’82% degli arrivi non autorizzati di tutta Europa. Il problema è che, come rilevano i dati Ocse, tale sentimento ha basi solide nel vecchio continente, con ben 15 paesi europei in cui è diffusa la convinzione che le migrazioni non possano generare un impatto positivo per la propria economia, società e cultura.

Se il fenomeno delle migrazioni è intrinseco alla storia dell’uomo e ha segnato l’evoluzione della società contemporanea, nel corso degli ultimi anni l’impatto sulla percezione pubblica è aumentato notevolmente. Da una parte per l’effettiva crescita dei flussi, determinata dall’instabilità climatica e politica di diversi territori medio-orientali e africani, una situazione legata a doppio filo anche all’azione più e meno recente dei governi occidentali in quelle aree. Dall’altra, per l’incessante bombardamento mediatico, così imponente da creare uno squarcio tra percezione e realtà e da far diventare ad esempio il “terrorismo islamico” in una delle prime cause di morte al mondo.

E’ dunque sicuramente complicato entrare in maniera costruttiva in un dibattito tanto polarizzato, nel quale ogni argomentazione finisce per essere posizionata nel campo dei pro o dei contro gli immigrati. Chi richiama l’articolo 10 della Costituzione, ricordando che essa garantisce l’accoglienza non solo a chi scappa dalla guerra ma a tutti coloro “al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche”, superficialmente sarà accusato di “buonismo”, ignorando che durante il fascismo il termine “pietismo” veniva usato per sminuire chi difendeva gli ebrei vessati dalle leggi razziali. Allo stesso tempo chi porrà l’esigenza di affrontare il problema alla radice, aiutando questi popoli “a casa loro”, verrà etichettato come razzista, egoista o ancora come “colonialista”. Come in tutte le cose, probabilmente la verità sta nel mezzo, e potrebbe essere sintetizzata come segue: per aiutarli a casa loro, dobbiamo prima di tutto includerli al meglio a casa nostra.

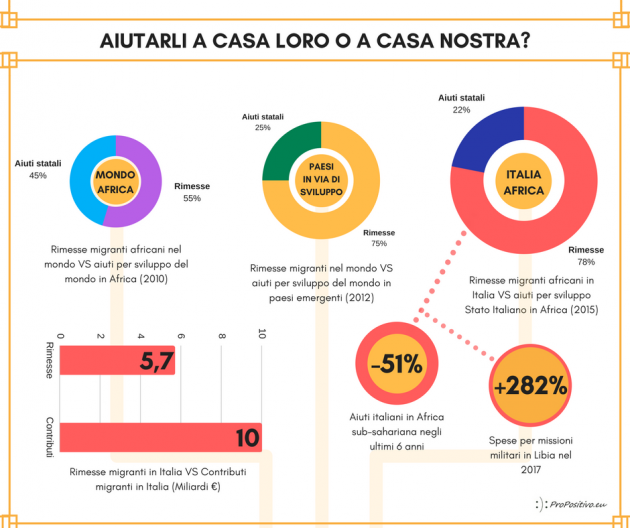

Come diverse fonti dimostrano, gli immigrati presenti nei nostri territori contribuiscono allo sviluppo socio-economico dei propri paesi più che tutte le nazioni del mondo in termini di Aiuto pubblico allo sviluppo (Oda). Nel 2010 gli emigrati africani hanno rimandato a casa 52 miliardi di dollari mentre tutti i paesi del mondo hanno investito in aiuti per l’Africa 43 miliardi di dollari. Nel 2012, le rimesse globali dei migranti erano tre volte il valore degli aiuti internazionali per paesi in “via di sviluppo”. Nel 2016, esse hanno raggiunto i 600miliardi di dollari, di cui oltre i 2/3 destinati a stati poveri o emergenti. Per fare un raffronto sul nostro impegno umanitario: negli ultimi sei anni gli aiuti italiani ai paesi dell’Africa subsahariana sono calati del 51% e nel solo 2015 le rimesse dei migranti africani presenti in Italia sono state di 851 milioni di euro, circa il 72% in più dei nostri aiuti allo sviluppo del continente (242 milioni di euro).

Oltre al mero confronto quantitativo, la differenza sostanziale tra rimesse e aiuti sta nella distribuzione della ricchezza. Nel primo caso infatti il denaro arriva direttamente alle famiglie e alle piccole-medie imprese avendo un impatto immediato sull’economia reale, mentre nel caso degli aiuti internazionali le risorse spesso finiscono nelle casse di governi dittatoriali e corrotti. Un caso interessante è il Marocco, dove nonostante diverse criticità tra il 1975-98 le rimesse costituivano il 6,5% del Pil, contribuendo allo sviluppo del sistema bancario, delle infrastrutture e dell’economia locale, e generando una migrazione di ritorno.

Spostando il focus sull’impatto degli immigrati sul nostro sistema, i benefici sono a tutto tondo. Dal punto di vista economico, solo in Italia, il lavoro straniero vale otto miliardi di euro di contributi e paga le pensioni di 620mila italiani. Non si parla di lavori “rubati” ma di un 40% di mansioni che la maggioranza degli italiani non è disposta a fare (perché “troppo umili e mal retribuite” come descritto da Concord Europe) e che in molti casi garantiscono la sopravvivenza del Made in Italy, con oltre 320mila addetti stranieri nelle nostre campagne.

In termini culturali, lo stesso concetto di “italianità”, senza l’immigrazione e la diffusione dei nostri costumi in giro per il mondo (fenomeno conosciuto in sociologia come “effetto pizza”), semplicemente non esisterebbe.

Per ultimo, l’impatto sociale: l’Italia è il secondo paese più vecchio al mondo, il più vecchio in Europa. Oltre un quinto della popolazione è over 65 e la crescita demografica è sotto lo zero dal 2015, molti territori si stanno spopolando e i servizi pubblici chiudono. In tali condizioni l’immigrazione, come le storie dei comuni di Riace e Petruro Irpino dimostrano, può rappresentare un’importante fonte di rigenerazione vitale. Persino in termini di sicurezza, nonostante i migranti siano raddoppiati negli ultimi anni, i crimini sono in calo così come le denunce a loro carico.

Queste evidenze, di per sé, dovrebbero essere sufficienti per far comprendere come la promozione di più efficaci politiche di inclusione rappresenti la strada maestra per stimolare lo sviluppo socio-economico sia dei paesi di provenienza che di quelli di accoglienza. Aiutarli a casa nostra è il primo vero passo per aiutarli a casa loro, aiutando così anche noi stessi.