Istruzione, una scuola che etichetta come diversi i ‘nomadi’ dovrebbe chiamarsi gabbia

Proviamo a calare l’attualità nella cronaca dell’Italia di fine anni Trenta, realizzando quell’esercizio mentale proposto nel 2008 da Lorenzo Guadagnucci: sostituire la parola “nomade”, “zingari” o “rom” con la parola “ebrei”.

Osserviamo così che nella Guida curata dal Ministero dell’Istruzione viene raccomandato a tutti gli Istituti scolastici italiani di segnalare pubblicamente la presenza di alunni “razza ebraica”. Puntuali alla sollecitazione ministeriale, alcune scuole romane nel descrivere i “vincoli” legati alla popolazione scolastica, hanno sottolineato come le loro classi siano frequentate “sia da studenti ebrei che da studenti provenienti da zone particolarmente svantaggiate“. Un liceo genovese ha evidenziato come “l’assenza di studenti ebrei costituisce la condizione favorevole alla collaborazione e al dialogo tra scuola e famiglia”.

Che effetto produce l’esperimento?

E’ da capire come mai il Ministero dell’Istruzione, nel Rapporto di Autovalutazione inviato a tutte le scuole di ogni ordine e grado, rilevi l’importanza, sottolineandone la necessità, di enfatizzare la presenza nelle classi di bambini di una sola specifica etnia, quella dei rom, segnalati impropriamente come “nomadi”. L’obiettivo della rilevazione è quello di “evidenziare i vincoli presenti sul territorio”, ovvero – pensiamo noi – di enfatizzare la presenza di diversità che potrebbe contaminare il corpo della classe. Del resto è risaputo come, sempre per il Ministero, i bambini rom presentino delle peculiarità per il loro appartenere a una specifica etnia.

“I bambini rom – si legge nelle Linee guida del Ministero del 2014 – sono abituati a imparare interagendo direttamente in modo personale e concreto con i membri della comunità e per questo appaiono poco inclini a prestare attenzione al discorso astratto rivolto dall’insegnante all’intera classe. Lavorare con alunni e famiglie rom richiede molta flessibilità e disponibilità a impostare percorsi di apprendimento specifici e personalizzati, che tengano conto del retroterra culturale di questa popolazione”. Per tale ragione, fino a due anni fa all’interno delle classi i bambini di etnia rom dovevano essere censiti per diventare numeri appesi nelle tabelle ministeriali.

Sono loro quindi, a rappresentare un “vincolo”, un fardello che l’insegnante di turno si trascina di anno in anno prima di perderlo definitivamente. Un bambino “a parte” perché di una etnia irriducibilmente diversa.

Fu Aisha, alunna rom dell’estrema periferia romana a raccontarci un anno fa: “Quando ero alle elementari mi sentivo male se ero l’unica zingara in classe. Non mi piacevano le compagne di classe. Mi invitavano a giocare solo perché erano costrette dalle maestre. Quando mi invitavano alle feste, non andavo mai. Mi vergognavo perché ero l’unica zingara. Tutti dicono che noi facciamo schifo perché siamo zingari. Solo quando esco da scuola sono felice. A scuola mi sempre fa male alla pancia”.

Mi ritornano alla mente i dolori addominali raccontati da Liliana Segre: “Era il 1938 e avevo allora otto anni, quando mio papà mi disse che non avrei più potuto andare a scuola perché io ero una bambina ebrea e come tale lo stato non mi voleva più nelle sue scuole accanto agli altri bambini non ebrei. Fu uno choc, un pugno nello stomaco”.

Lo sappiamo bene. Il problema non sono i bambini di “razza rom” come non lo erano i bambini di “razza ebrea”. Sono i loro “mal di pancia” a preoccuparci.

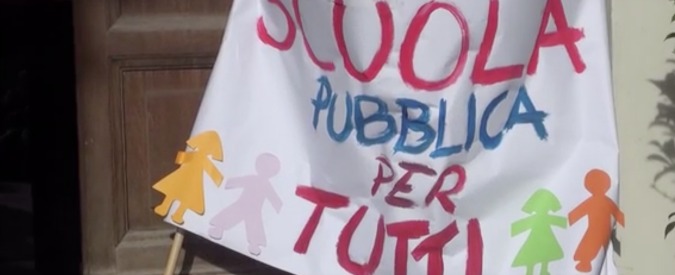

Ottanta anni fa il problema era la scuola italiana a tedesca. Oggi il problema è la scuola italiana del dopo-Auschwitz che ancora non ha fatto i conti con il suo passato. Una scuola che non ha inserito nei suoi libri di testo il Porrajmos (il genocidio del popolo rom durante il nazi-fascismo); che non riconosce il multilinguismo degli alunni che parlano il romanès; che fino agli anni Ottanta ha segregato i bambini rom in classe speciali; che ancora oggi, da Pescara a Cosenza, inventa sezioni ad hoc dove concentrare le diversità etniche; che non esce dalle aule scolastiche per andare a riprendersi i bambini appena sgomberati. Quella scuola italiana tristemente rappresentata da Istituti che definiscono all’esterno il loro prestigio misurandolo con l’assenza di alunni rom.

Non sono solo i “campi rom” gli spazi recintati di segregazione, di discriminazione e di esclusione sociale. L’abbandono angoscioso sperimentato in classe da Aisha e dai suoi coetanei sono il grido d’allarme della gabbia costruita anche nelle aule scolastiche dove imprigioniamo bambini che etichettiamo come “diversi” in nome di un sangue, di una etnia, di una “razza”.

Così assuefatti che neanche ce ne accorgiamo.