Guido Ceronetti morto, ripubblichiamo la sua ultima intervista al Fatto: “Sono un patriota orfano di patria. Italia, regno della menzogna”

"Berlusconie il Pd non faranno nessuna riforma: una somma di zeri mentali farà sempre zero. Con Grillo scendiamo ancora. Napolitano? È più vecchio di me. Io sono del luglio 1927, come Fidel Castro. Però lui è del segno del Leone" diceva nel 2014 intervistato dal Fatto

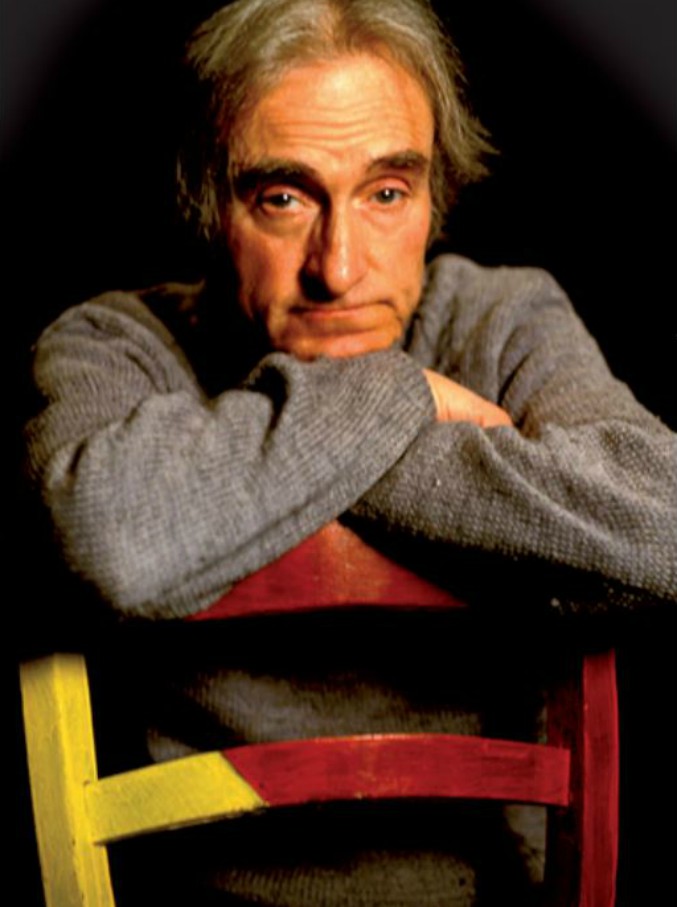

Schivo nella vita e prolifico nelle opere, oggetto di polemiche più che di riconoscimenti, Guido Ceronetti è stato poeta, filosofo, scrittore, traduttore, giornalista e drammaturgo italiano, ma soprattutto è stato un umanista, un umanista disturbante nei sui contrappunti a ideologie e dogmi dominanti. È morto oggi all’età di 91 anni a Cetona, piccolo borgo toscano dove si era trasferito da tempo e dove conduceva un’esistenza ritirata, quasi ascetica, lontana da tutti e tutto, compresa quella politica che per lui era solo “balle”.“Le nostre, italofone, sono bugie povere, senza grandezza, spurghi del pensiero unico che si maschera di anglismi, di sondaggi e di paraocchi economicoidi. Nessuna verità, neppure un quartino, mai”: così diceva Ceronetti nel 2014 al Fatto Quotidiano, in un’intervista di Silvia Truzzi che riproponiamo di seguito in versione integrale.

Nell’ultimo capitolo dei Promessi sposi s’incontra il più coraggioso prelato della storia della letteratura: sta tergiversando su un matrimonio che ancora non è sicuro s’abbia da fare, in attesa di esser certo che Don Rodrigo abbia tirato le poco nobili cuoia. Temporeggiando, Don Abbondio si aggrappa a Cicerone: “La patria è dove si sta bene”. E quindi, attraversando la Toscana su un Regionale veloce solo di nome, si cercano tracce del benessere che ha portato un torinese come Guido Ceronetti a scegliere un paesino tra le colline in provincia di Siena. La risposta è lapidaria: “Era destino che ci abitassi”. È una piccola casa, ci sono quasi solo libri e sono dappertutto: dunque meglio dire una biblioteca con camera e cucina. Bisogna fare molta attenzione a come si saluta il poeta, avendo presente una sua celebre affermazione: “La domanda più indiscreta, più insolente, più insoffribile, e la più comune anche, la più poliglotta, la più persecutoria, al telefono e faccia a faccia, la domanda che mette alla tortura chi ama la verità perché la si formula per avere in risposta una miserabilissima bugia è: Come stai?”. Sulla porta, senza domande di circostanza e dopo i saluti, è subito il tempo di un’invettiva sull’età canuta: “Contro la vecchiaia sei impotente, devi solo subire. Vai dal medico, ti dà qualcosa ma non fa quasi nulla. Il Salmo novanta dice: l’uomo vive settant’anni, in qualche caso può arrivare agli ottanta. Ma dopo è catastrofico. Sa, gli uomini soli patiscono la vecchiaia molto di più delle donne: a loro basta la famiglia”. Chiarito questo, si può cominciare.

In quasi tutte le epoche si è gridato alla decadenza. Un vezzo nostalgico o nel caso della nostra Italia è proprio vero?

L’Italia mi fa soffrire, per motivi di passione civile. Mi vedo come un patriota vissuto in una ininterrotta perdizione di patria, in una non-patria. L’assenza di patria, scriveva Heidegger nel 1946, sta diventando un destino mondiale. Dappertutto, le patrie stanno scomparendo o s’immaginano di esserci ancora. Migrazioni di popoli e globalizzazione tecnologica abbattono quelle frontiere per le quali abbiamo combattuto e penato tanto. Posso dire come Lucrezio: “In questo tempo di sciagure per la patria”. Ma se ci rifletto, a una patria che c’è ormai così poco non toccano sciagure.

L’idea di patria ha avuto decisamente più fortuna a destra che a sinistra, forse come retaggio marxiano, “Gli operai non hanno patria”.

Non si capisce bene perché la destra si sia impadronita di questo concetto, anche se il vecchio dogma operaista certamente dà una spiegazione. Il patriottismo moderno nasce con la Rivoluzione francese, c’è quello del Risorgimento e poi si arriva a quello dei totalitarismi. L’ultra-patriottismo del Fascismo ha dato l’ultimo colpo di piccone al sentimento di patria. Dopo il ’ 45 la parola “patria” era del tutto squalificata: il termine è sparito, ed è stato sostituito da “Paese”, che prima non si era mai sentito in riferimento allo Stato. Tanto è vero che c’era un giornale di sinistra che si chiamava Il Paese. E non avrebbe mai potuto chiamarsi La Patria! Figuriamoci, sarebbe diventato subito uno strumento dei fascismi. In quei primi anni subito dopo la fine della guerra però, anche a destra si andava cauti con la parola “patria”.

Nel suo “Viaggio in Italia”, dei primi anni Ottanta, lei ha scritto: “L’Italia è ben poco interessante, il popolo, dopo tanta storia, è più che mai rincretinito”. Lo pensa ancora?

Certo! Tante cose contenute nel Viaggio in Italia sono un travalicamento del senso di patria e nello stesso tempo trasudano una struggente nostalgia. Il termine “Madrepatria” esprime bene una trasposizione vera: la patria è una madre più grande per tutti. E quando manca la madre, il disorientamento è massimo. L’assenza di patria non è sostituita da nient’altro, forse solo, per quelli che ce l’hanno, dalla fede. Tra l’altro, sul tema dello stato confessionale, io voglio dire che è sbagliato pensare che l’Italia sia un Paese cattolico. Abbiamo almeno ottocento gruppi religiosi, la stessa Sicilia va diventando pentecostale: diciamo meglio che l’Italia è un Paese dove c’è anche il Vaticano. Una religione è anche un pensiero, e dov’è un vero pensiero cattolico in Italia, oggi? L’originalità di scrittori cristiani come Sergio Quinzio e Ferdinando Tartaglia resta insuperata. E poi silenzio.

Questo Papa francescano le piace?

Così così. Non mi piaceva nemmeno il suo predecessore, il teologo. Direi che tutto il discorso dei papi ha pochissima consistenza. Ascolto sempre l’interessante rassegna della stampa vaticana di Giuseppe Di Leo su Radio Radicale, la domenica. È fatta molto bene, ma quando si evocano le parole del Pontefice in un’occasione o nell’altra, qualcosa che somigli a un pensiero non c’è. Avevano fatto a Pio X, che aveva condannato il Modernismo per eresia, una domanda circa le idee nuove. Lui aveva un calamaio sul suo tavolo. E aveva risposto: “Lo vede questo calamaio? Non è mio, l’ho ricevuto. Quando me ne andrò lo passerò al mio successore: questa è la mia dottrina”. Cioè non avrebbe mai potuto cambiarla, non avrebbe mai speso una goccia di quell’inchiostro per trasformare la dottrina. È mutato lo stile. Papa Francesco potrà essere, nello stile appunto, un grande modernizzatore. Ma niente di più.

Nei supplementi al “Viaggio in Italia” dedica alcune pagine al Museo delle carrozze dei papi.

È un luogo affascinante: ci sono delle carrozze che altro che quelle dei Dogi! E poi cominciano le automobili: venivano fabbricate apposta, in modello unico, per donarle al Papa. Quella di Pio XII aveva un microfono con cui lui comunicava con l’autista, perché non poteva parlargli direttamente. Ma lui si muoveva pochissimo. Poi scoprendo una jeeppona per i viaggi africani di Papa Giovanni Paolo II vedi che c’è stato un cambiamento, inaudito e rapidissimo. Con l’inevitabile Papa-mobile si è ristabilita una certa distanza.

L’obiezione sul pensiero inconsistente dei papi vale anche per la politica?

Politici che pensano attualmente non ne vedo neppure uno.

Lo stesso nella Prima Repubblica?

Questo vorrebbe dire che ce n’è una seconda… Anzi, non so nemmeno se la nostra si possa dire una Repubblica. È nata di provetta e di cesareo: priva di padre e di madre. L’Italia unita è stata fatta da una dinastia celtica poco raccomandabile e finita male. Ricordo il passaggio decisamente traumatico e violento del 25 aprile. Dopo la Liberazione mi appassionava moltissimo tutto quel che era politica. Per slancio, del resto ero talmente giovane… Avevo nelle orecchie i discorsi del duce, quando – lo ricordo come se fosse ieri – andai, con molta speranza e un certo fervore, allo stadio che aveva appena cambiato nome da Stadio Mussolini a Stadio Comunale. Non c’era ancora la Repubblica. Mi trovai ad ascoltare – davanti a una folla oceanica perdutamente bisognosa di essere ingannata, un discorso unitario di Nenni e Togliatti, i due capi dei grandi partiti di massa. Ma era la prosecuzione di quegli altri discorsi, era lo stesso identico vuoto di verità. E quelli sono stati i padri fondatori. Con tutti i suoi difetti di romagnolo – non dimentichiamo che era stato amico e sodale di Mussolini prima del ‘ 15 – Nenni era comunque preferibile a Togliatti, che era un emissario di Stalin e un complice delle sue famose purghe. Ero della generazione delle “conversioni de La corazzata Potëmkin”. Alla domenica il Pci organizzava visioni gratuite del film di Ejzenštejn e il giorno dopo c’era una fila di ragazzi che andava a iscriversi al partito. Io no: avevo una grande diffidenza verso il Pci, e a partire dal ponte aereo di Berlino fui definitivamente anti-comunista. Tanti giovani avevano ancora residui di fascismo nelle vene, e a me era andato via del tutto con l’ 8 settembre. Poi c’erano gli increduli sulle deportazioni: sapesse le discussioni. “Ma come, non è possibile: paralumi fatti con la pelle umana, figuriamoci!”. A Nizza, sulla collina in faccia al mare, c’è un monumento con la scritta: “Qui è sepolto un pezzo di sapone prodotto con grasso umano”. Sventurato chi non piange.

Primo Levi è stato sempre tormentato dal non essere creduto.

Sì, è stato così tutti i sopravvissuti. Anche per mia suocera, che era stata a Birkenau. Io sono stato attirato dall’ebraismo per via delle persecuzioni. Un giorno, nel 1946, vidi in una libreria di Torino un libretto di Giuliana Tedeschi, Questo povero corpo. Raccontava le deportazioni al femminile: quel volumetto è stato molto importante per me. Tanti anni dopo, abitavo a Roma, mi chiama una ragazza e mi dice: “Mi chiamo Erica Tedeschi, buongiorno”. Ed era sua figlia. Faceva l’assistente sociale, si occupava dei profughi ebrei della Libia. Dopo la Guerra dei Sei giorni, molti ebrei libici avevano fatto una brutta fine: tanti ebrei nordafricani scampati arrivarono in Italia. La nostra convivenza felice è durata quattordici anni. Separati dall’ 82 e mai divorziati. Con Erica il mio rapporto non si è mai interrotto.

Le sue posizioni su Erich Priebke – colpevole, lei ha scritto, di eccesso di obbedienza militare e della “miseria di non essere un santo”, di non aver cioè voluto rifiutarsi di partecipare all’eccidio delle Fosse Ardeatine – hanno fatto molto scalpore.

Ho intervistato Erich Priebke. Per me è sempre stato un essere umano e non un mostro. E penso ancora che sia stato creato “Mostro delle Ardeatine” e “vittima di una giustizia dell’odio”, come ho più volte scritto. Penso poi che la scena della folla che prende a calci la sua bara – una qualunque bara – faccia schifo. Io volevo sottolineare il processo di trasformazione mediatica di una persona in un mostro, al di là delle sue responsabilità. Voglio dire che lui non è mai stato visto come un imputato, ma subito come un mostro. Era la sua caricatura. Detto questo, io ho sempre pensato che le Fosse Ardeatine siano state un crimine commesso da entrambe le parti. Prima della rappresaglia, c’era stato un atto terroristico dei gappisti, voluto dal Pci che voleva indurre i romani a insorgere.

Su “Repubblica” ha scritto che bisogna assolutamente eliminare l’orripilante parola “femminicidio”, che abbassa le donne “a tutto ciò che, in natura, è di genere femminile, dunque zoologico, col destino comune di figliare e allattare. Ma, per noi, se non siamo bruti, donna significa molto di più. L’etimologia latina ne restringe il ruolo allo spazio domestico (domina); il Medioevo occidentale l’ha inventata (o rivelata) ideale, e su quel trono è rimasta, anche quando trattata a frustate”.

Ho proposto di sostituire “femminicidio” con “ginecidio”. Non è che sia un neologismo bellissimo, ma appartiene alla schiera dei derivati dal greco classico (giné-gynekòs): gineceo, ginecologia, misoginia. Non pensavo mi toccasse di proporre un termine più accettabile per una cosa tanto ripugnante. Però “femminicidio” è rimasto nel linguaggio. Avevo scritto “Se riuscirò me ne farò un merito”, però le abitudini linguistiche sono dure a morire.

È stato, è, femminista?

Non è che mi sia mai interessato molto l’argomento. Cioè m’interessano le donne, ma questa è un’altra faccenda. Sono sempre stato naturalmente dalla parte delle donne, non ho mai visto ragioni di un contrasto “di genere”. Ero attratto dalla differenza, ma mi pare abbastanza ovvio. Ho un bellissimo ricordo parigino, che risale agli anni Settanta. C’era una manifestazione femminista in Saint Germain des Prés, con duecento ragazzine. Una – biondina, con gli occhiali, dall’aria timidissima – mostrava il seguente cartello: “E le clitoris, alors?”. Incantevole!

Torniamo alle questioni culturali. Legge gli scrittori contemporanei?

Molto poco.

Ci fermiamo a?

Guido Piovene. L’ho anche conosciuto e gli ho voluto bene. Cesare Pavese poi l’ho amato e mi ha interessato. Anche il Pavese poeta ha toccato corde che sono anche mie, come il rapporto città-campagna.

“Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via”.

La luna e i falò. Quando poi dice “Un paese vuol dire non essere soli”: lo penso anch’io perché abito in un paese. Detto questo, “Il mestiere di vivere” è un capolavoro della letteratura italiana.

Perché non la attira la narrativa contemporanea?

Per lo più è roba dettata dal computer…

Lei è molte cose: poeta, drammaturgo, scrittore, giornalista, latinista e biblista. Cosa si sente di più d’essere?

Quel che più mi piacerebbe – e ci sono riuscito in buona parte – è di essere un filologo. Il resto è in consonanza. Come biblista era certo un miglior conoscitore dell’ebraico di me il Cardinal Martini. Ma non avrebbe potuto tradurre un salmo in una lingua moderna accettabile. Eravamo insieme in prima elementare a Torino. Ho anche una foto di tutta la classe con la maestra, nel 1934, ma non saprei più dire chi fosse il futuro arcivescovo di Milano in mezzo a quei grembiulini. È certamente singolare che in una stessa classe all’età di sei anni ci fossero due futuri biblisti… A me interessava ricavare dai testi del Vecchio Testamento un po ’ di autentica lingua italiana. Tutto quel che abbiamo di Bibbia tradotta in italiano è veramente roba da buttare.

Brutte traduzioni?

Per millenni i Papi hanno impedito che venisse letta, poi all’improvviso hanno cominciato a promuoverne la lettura. Mondadori ha stampato la Bibbia del Diodati addirittura nei Meridiani. Per tantissimo tempo è stata purtroppo la sola versione italiana disponibile. È una cosa che non si può dire. Ha presente l’italiano del Seicento imitato da Manzoni? Ecco, la lingua di Diodati è quella. Con effetti comici. In un verso il salmista si rivolge a Dio e dice: “Tu conosci quando io siedo, quando io cammino”. Diodati traduce: “Tu conosci il mio sedere”. Voglio vedere se uno non si mette a ridere. Per questo gli italiani fuggiranno sempre la lettura della Bibbia. Quando uscì nel Settanta il mio primo Qohelet, mi venne riferito che molti ragazzi dell’estrema sinistra lo tenevano come libro di capezzale. Adesso ho fatto l’edizione definitiva per Adelphi, ma potrei ritradurlo un’altra volta: è inesauribile. Lì non ci sono balle, non c’è politica.

Ci spiega l’associazione balle-politica?

Politica è menzogna incarnata, perché surrogato incruento della guerra civile. Là è il viadotto dei messaggeri infernali e ogni tanto di angeli buoni destinati a esserne vittime. Quando Lenin arrivò in Russia nell’aprile 1917 subito si mise a predicare la trasformazione della guerra europea in aperta guerra civile: così la menzogna della guerra attinse apici inauditi nell’hitlerismo, nel leninismo e nel mussolismo. Oggi nel mondo si salvano le perplessità di Obama o quella eccezionale donna birmana… Le menzogne nostre, italofone, sono bugie povere, senza grandezza, spurghi del pensiero unico che si maschera di anglismi, di sondaggi e di paraocchi economicoidi. Nessuna verità, neppure un quartino, mai.

Che pensa dei quotidiani del 2014?

Sono in giornalismo da circa settant’anni. I giornali vorrei che si salvassero, però con questi giovani giornalisti che usano una lingua sempre più standard, spersonalizzata, l’uniformità trionfa. Non è che sono scritti male, sono scritti uguale.

Lei ha tradotto Marziale, Catullo, Giovenale: che pensa della sempre minor fortuna dei licei classici?

È un disastro identitario e quindi politico. Ecco, se c’è una differenza tra la classe dirigente del secolo scorso e questa, è che l’altra aveva una base di latino. Questa non ha niente e perciò ha le chiappe scoperte. Se non hai come base il latino, quel che dici in italiano difficilmente contiene verità. Alla domanda “a cosa serve il latino?”, posso rispondere che serve a distinguere un uomo che ha studiato il latino da uno che non ne sa niente. Latino è il vero padre della patria. Purtroppo essendo destinato – anche per colpa gravissima della Chiesa che lo ha cancellato dai riti- a sparire del tutto, siamo in piena tragedia identitaria.

Ai nostri politici invece piace molto usare termini inglesi: si sentono “moderni”.

Matteo Renzi, sindaco di Firenze, la lingua italiana non l’ha difesa, perciò io lo rifiuto. Le vie di Firenze sono piene di parole inglesi: doveva mettere un argine. Quando l’ho sentito dire invece che “piano per il lavoro”, “job act” ho pensato che fosse come tutti gli altri. Buttare via la lingua è svendita identitaria.

La grande obiezione che si fa a proposito di Matteo Renzi è “non è di sinistra”. Lei che dice?

Che l’obiezione è miserimma: sinistra e destra sono vecchi fantasmi arcidefunti. Da segretario ha manovrato così bene da rimettere in sella Berlusconi che pareva finito. Bravo. L’uomo della provvidenza che getta il salvagente al provvidente più furbo: così la trappola si chiude.

Il Pd è stato al governo con Berlusconi, ha votato insieme al suo partito il Presidente della Repubblica, ora farà con lui le riforme…

No, non faranno nessuna riforma. Una somma di zeri mentali farà sempre zero. Con Grillo scendiamo ancora.

Lei è coetaneo del Presidente Napolitano.

Marameo: lui è più vecchio. È del ‘ 25 e io sono del ‘ 27. Il Papa emerito sì, è mio coetaneo. Fidel Castro, ridotto male anche lui, è dello stesso mese mio, agosto 1927, però Leone.