La tragedia del Venezuela: due presidenti in carica e nessuna democrazia

Si chiama Juan Gerardo Guaidó Marquez. Ha 35 anni. E fino allo scorso 5 di gennaio, quando – più per l’assenza d’altri candidati che per meriti propri – fu nominato presidente di quel che restava della Asamblea Nacional, il suo nome era noto soltanto ai parenti più stretti e ad una molto ridotta cerchia d’amici intimi. Oggi è – per una fetta assai ampia del mondo e per un’ancor più ampia parte dei suoi concittadini – il legittimo presidente del Venezuela. O meglio: è la speranza e, insieme, la paura che avvolge un paese angosciato e distrutto, perduto nella terra di nessuno che separa la possibilità d’una pacifica transizione democratica – un’assai flebile fiammella – dal molto più visibile e prossimo abisso d’una violenza la cui portata ancora è difficile misurare.

Sembrava morta, la protesta, in Venezuela. E di certo morta l’avevano creduta Nicolás Maduro e gli altri boiardi del regime quando – soppressa nel sangue la rivolta popolare che, tra il marzo ed il luglio del 2017, aveva fatto seguito allo scioglimento di fatto della Asablea Nacional democraticamente eletta – avevano creduto di chiudere per sempre la partita in una sorta di rossiniano crescendo di frodi e di colpi di mano. Prima con la creazione anticostituzionale d’una Asamblea Constituyente Nacional, illegalmente convocata, eletta sulla base d’un sistema elettorale burlesco e, infine, auto-dotatasi di poteri assoluti. E, poi, nel maggio dello scorso anno, con la frettolosa e farsesca rielezione di Maduro alla presidenza.

Credeva, Nicolás Maduro d’avere per sempre domato il paese che aveva sgovernato e ridotto alla fame per sei anni, regalandogli un’inflazione che viaggia ad un ritmo del 48 per cento al giorno. Ed aveva creduto d’avere, con quella tragica pantomima, fatto fesso il mondo. Ma aveva fatto male – molto male – i suoi calcoli. Male al punto che, lo scorso 10 di gennaio, quando l’erede del “comandante eterno” Hugo Chávez ha chiuso la pantomima di cui sopra recitandone l’ultimo atto, è stato (per restare nella metafora teatrale) sommerso da una pioggia d’ortaggi e uova marce.

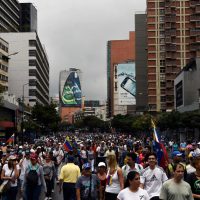

La cerimonia di giuramento per l’inizio dei suoi secondi sei anni di mandato – consumatasi, con affettata solennità, di fronte alla triste congrega di lacchè travestiti da magistrati che va sotto il nome di Tribunal Supremo de Justicia – s’è rivelata la classica (Lenin docet) scintilla che incendia (o, nel caso, che torna ad incendiare) la prateria. Convocata da quel giovane sconosciuto (Guaidó chi?) in pubbliche assemblee di piazza – replica dello storico cabildo che, nel 1810, innescò la guerra d’indipendenza dalla Spagna – la gente è inaspettatamente ritornata in piazza. Le notti di Caracas si sono riempite dei rumori d’improvvisati “cacerolazos”. E ieri, nel giorno del 61esimo anniversario della caduta del dittatore Marcos Pérez Jiménez, il Venezuela ha vissuto, in tutte le sue città, forse la più grande manifestazione di massa della sua storia. È stato di fronte a questo mare di popolo che l‘ormai ex “signor nessuno” – emerso, come una sorta d’Araba Fenice, dalle ceneri della Asamblea Nacional – ha infine ufficialmente dichiarato, anzi, giurato, di assumere i “poteri esecutivi” che la Costituzione – quella stessa costituzione che il chavismo ha prima creato e poi martoriato ed assassinato – affida al presidente della Asamblea Nacional a fronte di un vuoto o d’una usurpazione di potere.

Risultato: Juan Guaidó è oggi il legittimo presidente del Venezuela, non solo per il grande vicino del Nord, gli Stati Uniti (che da giorni andavano sollecitandolo a proclamarsi presidente) ma anche per la grande maggioranza dei paesi latinoamericani. Uniche e prevedibili eccezioni: Cuba, il Nicaragua del nuovo Somoza Daniel Ortega e la Bolivia di Evo Morales, più il Messico e l’Uruguay che mantengono una posizione interlocutoria o, se si preferisce, che sottolineano la necessità di lasciare aperto un canale di comunicazione con il governo di Maduro, nell’auspicio che il popolo del Venezuela sappia ritrovare, in forma pacifica, la via della democrazia e del rispetto e dei diritti umani.

Quanto saggia, o quanto pilatesca, sia questa posizione, è davvero difficile dire. Ma certo è che proprio questa è oggi la domanda. Saprà, o potrà, il Venezuela conteso da due presidenti ritrovare, in forma pacifica, la via della democrazia e del rispetto dei diritti umani? Il gramsciano “pessimismo dell’intelligenza” non lascia grandi margini alla speranza. Ed anche con il più generoso “ottimismo della volontà” assai arduo è, allo stato delle cose, intravvedere qualche spiraglio di luce.

Parlando dal “balcone del popolo” di Palazzo Miraflores, Nicolás Maduro, ha replicato ieri agli eventi rompendo quel che già era rotto: vale a dire, le relazioni diplomatiche con quanti si sono rifiutati di riconoscere la legittimità del suo governo. A cominciare dagli Usa, non troppo originalmente considerati – seguendo un ormai ridicolo canovaccio – il vero centro d’una cospirazione” imperiale” contro il Venezuela. E resta ora da vedere quali, all’atto pratico, saranno le conseguenze di questo gesto. A dispetto delle filastrocche antimperialiste e delle frottole su un inesistente “bloqueo”, infatti, gli Usa sono ancor oggi – in termini di entrate in valuta – i migliori acquirenti del petrolio venezuelano. E proprio negli Usa ha sede – in forma di raffinerie o di stazioni di servizio – una rilevante parte del patrimonio petrolifero venezuelano. A chi verrà da domani pagato il petrolio, se gli Usa, cosa che a questo punto è più che lecito dubitare, continueranno ad acquistarlo e il Venezuela a venderlo? Al PDVSA (l’ente petrolifero statale venezuelano, praticamente in bancarotta) o al nuovo governo di Guaidò, libero o dietro le sbarre che sia? E in che misura la Cina e la Russia – paesi creditori che già hanno ipotecato una parte assai consistente del patrimonio venezuelano – potranno riempire questo vuoto?

Una cosa occorre comunque, prima d’ogni altra, continuare a considerare. Nicolàs Maduro ha perso – e non da ieri – ogni barlume di credibilità. Ma ha, fin qui, mantenuto intatta la sua forza. Intesa, ovviamente, come forza delle armi. Narrano le cronache come il 10 gennaio, subito dopo la farsa del giuramento di fronte agli ossequiosi magistrati del TSJ, Maduro sia di fretta trasferito nella grande sala della Accademia militare di Caracas per ricevere a sua volta un giuramento: quello d’assoluta fedeltà che, per bocca del generale Padrino López, le forze armate gli hanno assicurato. Nel nome della rivoluzione bolivariana, del “comandante eterno” e, soprattutto, dell’ampia quota di bottino che, nel sistema di corruzione, tocca alla cupola militare.

Fino a quando le Forze Armate resteranno parte di questo sistema, nel futuro del Venezuela difficile sarà intravvedere qualcosa che non sia nuova repressione e nuova violenza. La “transizione pacifica” da molti auspicata già ha cominciato, in effetti, a venir stritolata tra il martello della dittatura chavista e l’incudine della nuova destra di Donald Trump e Jair Bolsonaro. Il lampo di luce della grande mobilitazione di popolo che ieri ha riempito le piazze, potrebbe non essere, a conti fatti, che il preludio d’una nuova tragedia.