Alzheimer, “il virus dell’herpes tra i possibili fattori di rischio della malattia”

Di sicuro c’è che continua a fare vittime. In tutto il mondo. Circa 47 milioni, secondo le stime dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Ma le cause dell’Alzheimer restano ancora avvolte nell’ombra. Da decenni gli scienziati provano a riannodarne il filo oscuro, ma invano. Persino grosse ditte farmaceutiche, come la Pfizer, hanno di recente gettato la spugna, abbandonando la ricerca di un nuovo trattamento. Negli ultimi tempi, però, la ricerca di base ha deciso di cambiare paradigma. Gli studiosi hanno capito che forse stavano guardando in una direzione sbagliata. E che a rendere nebulosi i ricordi di chi combatte contro questa malattia, persino quelli dei volti più cari, non è l’accumulo di placche proteiche nel cervello. Non solo, almeno. A scatenare il lento processo che in 15-20 lunghi anni porta nei malati di Alzheimer un progressivo decadimento delle facoltà cognitive e la perdita della memoria, potrebbe essere un’infezione esterna. Batterica o virale. Come quella del comune virus dell’herpes. È proprio su quest’ultima ipotesi che si fonda uno studio tutto italiano, finanziato esclusivamente da fondi pubblici, che si è guadagnato in questi giorni la copertina della rivista PLoS Pathogens.

La ricerca, condotta nei laboratori affiliati all’Istituto Pasteur Italia e coordinata dal Dipartimento di sanità pubblica e malattie infettive della Sapienza Università di Roma, in collaborazione con l’Istituto di farmacologia traslazionale del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) di Roma, l’Università Cattolica del Sacro Cuore e il San Raffaele Pisana, suggerisce che il virus herpes simplex 1 (Hsv-1) sia un possibile fattore di rischio per l’insorgenza dell’Alzheimer.

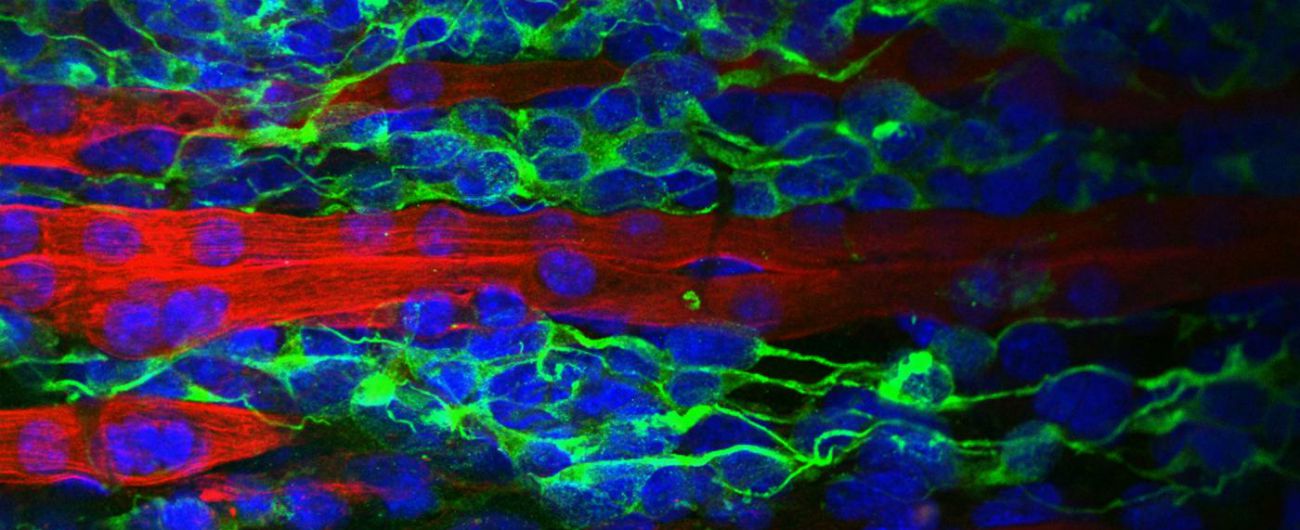

“Vorrei subito precisare che nel nostro studio non intendiamo affermare che tutti coloro che hanno l’herpes si ammaleranno di Alzheimer”, spiega a IlFattoquotidiano.it una delle coordinatrici della ricerca, Anna Teresa Palamara, presidente della Società italiana di microbiologia. “Quello che abbiamo dimostrato, per la prima volta in un modello animale come i topi, è che esiste una correlazione tra il virus dell’herpes, con le sue numerose recidive, e la neurodegenerazione tipica dell’Alzheimer. Un legame tra il virus e la comparsa di marcatori della malattia, come il peptide beta-amiloide e la proteina tau”, precisa la studiosa italiana.

L’Alzheimer è una malattia subdola, che lavora nell’ombra per molti anni prima di manifestare i primi sintomi clinici. Chi ne è colpito, infatti, spesso non lo sa. Le statistiche sulla sua diffusione sono impietose. Basti pensare che solo in Italia, secondo le stime dell’Alzheimer’s disease international (Adi) – la federazione internazionale legata all’Oms che riunisce le associazioni che si occupano della malattia -, colpisce circa 600mila persone oltre i 60 anni di età. Inoltre, secondo il documento stilato dall’Adi, “L’impatto globale della demenza 2013-2050”, entro il 2050 il numero di persone colpite è destinato a toccare i 76 milioni di casi.

Come provare, quindi, a fronteggiare la malattia? Per Palamara, “la strategia tentata finora, basata sull’esclusiva distruzione delle placche del peptide beta amiloide non ha portato miglioramenti. Una volta che le placche si sono formate, infatti – chiarisce la studiosa -, il danno è ormai prodotto. Bisognerebbe, piuttosto, agire per prevenirne la formazione”. Ma per farlo, secondo la scienziata, è necessario prima andare più a monte. Capire, cioè, chi o che cosa scatena l’impazzimento delle cellule nervose. “Sappiamo che il virus dell’herpes è in grado di dare recidive, annidandosi in forma latente in alcune cellule nervose situate fuori dal cervello, nel ganglio del nervo trigemino”, spiega Palamara. In pratica, il virus si nasconde nel nervo, lasciando il proprio Dna dormiente nella cellula. “Quando poi viene riattivato, in un modo che ancora non conosciamo in dettaglio – aggiunge la studiosa – il virus, attraverso le terminazioni nervose, scende verso la bocca. La nostra ipotesi è che in questa fase possa prendere anche la strada opposta, verso il cervello, producendo danni che tendono ad accumularsi nel tempo”, sottolinea Palamara.

In che modo lo faccia, però, non è chiaro. “Tra i numerosi aspetti ancora da capire – spiega Palamara – ci sono, ad esempio, le condizioni di trasferimento del virus nel cervello, che non avviene in tutte le persone in cui è presente. Ecco perché – sottolinea la scienziata – avere l’herpes non significa ammalarsi inevitabilmente di Alzheimer”. Cosa fare, quindi, per limitare le riattivazioni del virus e la sua eventuale diffusione nel cervello? “In prospettiva di una futura strategia terapeutica – conclude Palamara – uno dei prossimi passi potrebbe essere mettere a punto un vaccino contro l’herpes simplex. Oppure, provare a tagliare via il Dna del virus da quello umano, attraverso l’innovativa tecnica del taglia-incolla il Dna, la Crispr-Cas9”.