25 Aprile, il telegrafista che ascoltò l’annuncio dell’armistizio e diventò partigiano nei Balcani: “Più che i tedeschi, odiavo la guerra”

La Resistenza di Nello Marignoli iniziò a 19 anni sulla nave sequestrata dai nazisti a Valona dopo il comunicato di Badoglio. Finì prigioniero nei campi in Bosnia e poi combattente per l’esercito di liberazione jugoslavo. Dopo ha raccontato gli orrori dei nazi-fascisti, ma anche le violenze dei partigiani di Tito. Ora la sua storia è diventata un libro e uno spettacolo teatrale

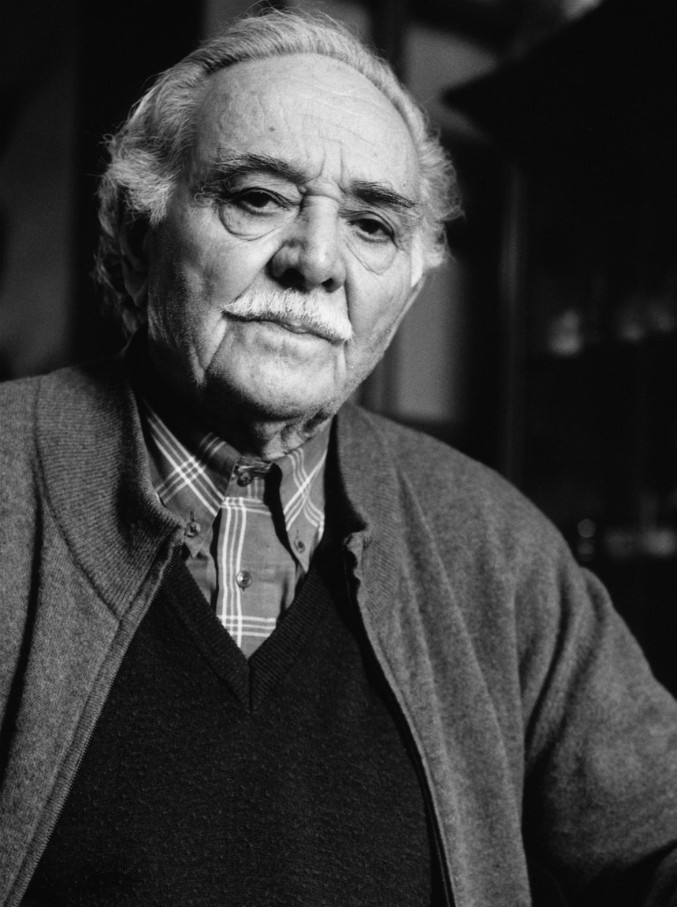

Gommista in tempo di pace, radiotelegrafista in tempo di guerra, partigiano combattente nei Balcani: la storia di Nello Marignoli, diciannovenne viterbese arruolato in Marina, comincia come per tanti altri soldati l’8 settembre 1943, con l’annuncio dell’armistizio. Una notizia così inverosimile, sul momento, che il suo vicecomandante crede essere frutto della propaganda nemica. I tedeschi salgono sulla loro nave, ancorata al porto albanese di Valona, issano la croce uncinata e chiedono all’equipaggio di scegliere: passare con loro – gli alleati di ieri, i nemici di oggi – o sbarcare da prigionieri.

Ammassato con gli altri soldati su un carro bestiame, viene portato nei campi di lavoro in Bosnia: lì si sta a mezza razione, spaccandosi la schiena a venti gradi sotto zero, circondati dal filo spinato e dalla corrente elettrica. Tanti muoiono per la fame e per la fatica, Nello si salva perché ai tedeschi serve un gommista e lui ha imparato il mestiere dal padre. Riesce a fuggire dal campo grazie all’Esercito popolare di liberazione jugoslavo: marciano per giorni, aiutati dalla solidarietà dei contadini. Sui monti incontra gli Alpini, i superstiti della divisione Taurinense poi riorganizzati nella Brigata Garibaldi che combattevano in Montenegro.

Imbraccia le armi anche lui, come tanti soldati italiani, a fianco dei partigiani jugoslavi. Vede – e racconta – gli orrori delle SS Italia, i volontari italiani inquadrati nella Waffen tedesca, e quelli compiuti dalla Decima Mas: gli stupri, i saccheggi, i villaggi dati alle fiamme. Sui muri anneriti dal fumo, le scritte “W il Duce, W la X MAS”. Non si tira indietro quando deve raccontare le volte in cui, a uccidere e a stuprare, erano i partigiani di Tito. Marignoli diceva sempre che non gli interessava la politica, né il socialismo di suo padre, né il comunismo. Aveva indossato la giubba da partigiano per senso di giustizia, perché credeva profondamente nella causa e nella libertà dei popoli. Di tutti i popoli. Torna a casa passando il confine a piedi, macinando chilometri a stomaco vuoto e con un lasciapassare in tasca: Trieste, Venezia, Ravenna. E ancora l’autostop, fino a Roma, il trenino fino a Viterbo, su una linea bombardata. Per poi arrivare a casa e scoprire che casa non c’era più: un cumulo di macerie, un quartiere raso al suolo dalle bombe alleate.

Benedetti riporta una frase che Marignoli ripeteva spesso: “Io i tedeschi li odiavo, ma di meno. Io odiavo la guerra“. Si portava dietro il rimpianto di non aver avuto la forza di staccare le piastrine di riconoscimento dai cadaveri dei prigionieri italiani fucilati dai tedeschi, per riportarle ai loro familiari. Il ricordo più affettuoso invece era per le compagne d’armi, le partigiane: “Diceva sempre che erano vivi grazie a loro. Perché dopo aver sparato e marciato come gli uomini, preparavano da mangiare e lavavano i vestiti con l’acqua bollente, per evitare le malattie”. Ha mantenuto stretti rapporti d’amicizia con gli ex compagni d’armi nei Balcani, tornando spesso a visitare i luoghi della prigionia e dei combattimenti. Per il suo impegno ha ricevuto la Spomen medalju commemorativa jugoslava, una Croce di guerra e la Medaglia di bronzo al valor militare.

“C’è ancora un grande vuoto intorno a questi eventi– spiega il professore – e il quadro era molto frammentato e complesso: la resistenza italiana combatteva a fianco e in concorrenza con quella slava, c’erano diverse correnti ideologiche e varie componenti etniche”. La storia di Marignoli è raccontata anche nel libro ‘Io sono l’ultimo‘, una raccolta di lettere di partigiani edita da Einaudi.