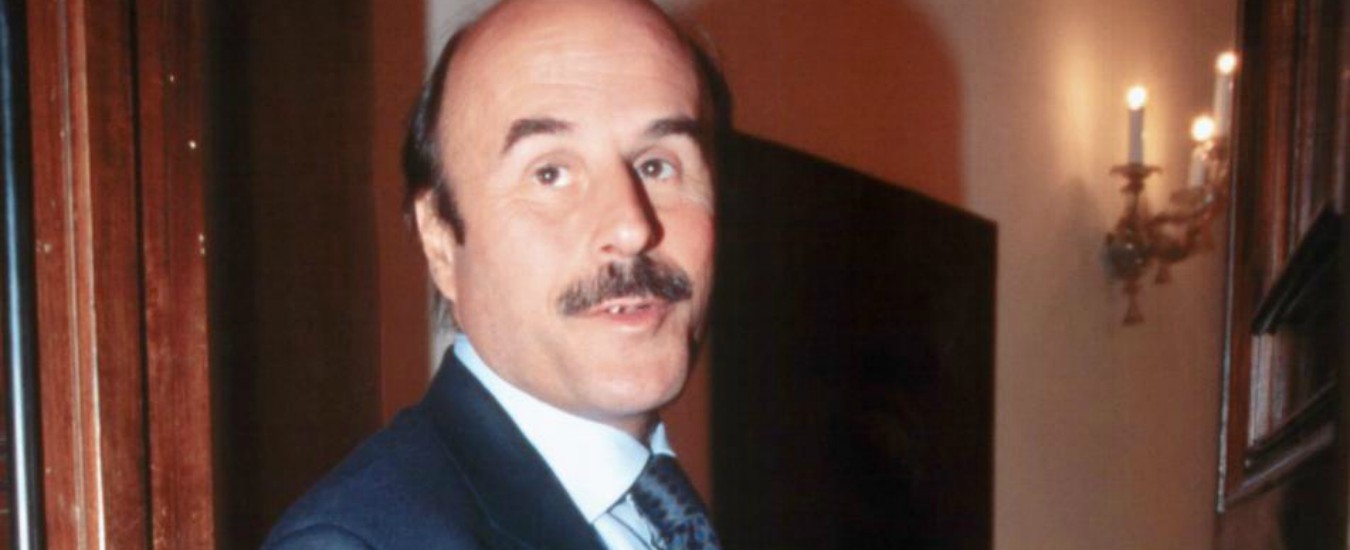

Massimo D’Antona, uomo perbene. Membro dell’élite prima che venisse delegittimata

Vent’anni fa, il 20 maggio del 1999, moriva Massimo D’Antona, assassinato da quelle che i giornali chiamarono “le nuove Brigate Rosse”: un gruppuscolo terroristico, poi smantellato, che aveva ripreso il marchio, per così dire, delle “vecchie” BR. Era un altro mondo, dirà qualcuno: e in effetti, sia pure per un pugno di mesi, era il secolo scorso. Ma c’è un filo – manco a dirlo: rosso – che collega quella storia alla nostra: un filo che cerco di riannodare alla fine.

D’Antona, era un intellettuale: dunque, si direbbe oggi, un tipico membro dell’élite. Direi persino un orgoglioso membro dell’élite, se il ricordo della sua mitezza non me lo impedisse. Peggio ancora, era un giurista e – peggio del peggio – un giuslavorista, uno di quei giuristi che si occupano di lavoro e di relazioni sindacali. Molto alla lontana, un allievo di Gino Giugni, il padre dello Statuto dei lavoratori: proprio per questo, come vedremo, a suo tempo gambizzato dalle Br, quelle vecchie.

In realtà, proprio nei suoi studi sullo Statuto aveva mostrato un approccio diverso. Schematizzando molto, Giugni era più vicino ai socialisti e aveva insistito, pragmaticamente, sui diritti sindacali. D’Antona, più vicino al Pci e alla Cgil, aveva invece insistito di più sui diritti dei lavoratori: anzitutto, sul modo di rendere effettivo il divieto di licenziamento senza giusta causa, ossia quell’articolo 18 dello Statuto poi abolito dal governo Renzi. A questo era dedicato il lavoro che gli fece vincere la cattedra (La reintegrazione nel posto di lavoro, 1980), portandolo a insegnare prima a Catania, lui romano, poi a Napoli, infine, diciannove anni dopo, alla Sapienza di Roma. Non a Giurisprudenza, però: defilato com’era, a Scienze politiche, del resto la stessa facoltà di Aldo Moro.

Sullo Statuto e sul reintegro nel posto di lavoro continua a scrivere (le sue Opere, pubblicate postume nel 2000, occupano sette volumi): senza escludere la possibilità di una riforma dell’articolo 18, per incentivare le nuove assunzioni. Ma, soprattutto, su quello continua a lavorare, come consulente, nei governi di centrosinistra che periodicamente interrompono l’era berlusconiana: proprio l’attività che gli costerà cara. Insomma, fa quello che deve fare un membro dell’élite: consiglia i ministri, scrive leggi, entra in polemica con altri intellettuali, prende posizione, si prende le proprie responsabilità. Oggi si direbbe «Ci mette la faccia»: se non fosse che, invece della faccia, lui ci ha messo la vita.

Non è un caso, in effetti, che la stragrande maggioranza delle vittime delle BR, soprattutto “nuove”, non sono, nel lessico dei terroristi, «nemici di classe», insomma «di destra». Semmai sono, sempre in quel lessico, non così sorpassato come potrebbe sembrare, «traditori di classe», «venduti alla ristrutturazione capitalistica», «servi del potere». Traducendo dal loro lessico truce: di sinistra ma riformisti, moderati, convinti che il cambiamento non si impedisce, si governa.

Potrei fare molti nomi di vittime del terrorismo che appartengono tutti alla stessa area culturale e politica di D’Antona, e che ai più giovani non dicono più niente, perché al massimo li hanno visti scritti sulle targhe commemorative delle aule universitarie. Ma dico solo Vittorio Bachelet, forse perché a Trieste facciamo ancora esami e lauree in un’aula intitolata a lui; o Marco Biagi, ucciso dopo D’Antona anche perché lasciato senza scorta – Massimo non l’aveva mai avuta – da un ministro berlusconiano.

Per riassumere, riannodando il filo (rosso). Avverte il linguista e psicologo George Lakoff (Non pensare all’elefante, 2019): non crediate che il populismo contemporaneo sia fatto solo di slogan efficaci. Sono occorsi anni, a volte decenni, di insinuazioni, sospetti, fake news, insulti, per costruire il nuovo senso comune populista e delegittimare l’élite di cui D’Antona faceva mitemente parte. Nel secolo scorso, ricordo che commentavamo ogni nuovo comunicato delle Br come «farneticazioni»: e naturalmente lo erano. Ma quelle farneticazioni hanno scavato la pietra della nostra democrazia.