“Il capitalismo non è un successo. Non è intelligente, non è bello, non è giusto, non è virtuoso e non produce i beni necessari. In breve, non ci piace e stiamo cominciando a disprezzarlo. Ma quando ci chiediamo cosa mettere al suo posto, restiamo estremamente perplessi”. La celebre affermazione di John Maynard Keynes, scritta quando gli effetti della crisi del 1929 erano in Europa ancora al loro apice, potrebbe probabilmente tradurre oggi il fondo delle idee dei più. Solo un decennio prima, la citazione dell’economista liberal-progressista di Cambridge, sarebbe stata invece ascritta in Italia a posizioni minoritarie e radicali. Di estrema sinistra. Archiviata la fase del compromesso socialdemocratico e del boom economico postbellico, e degradatosi il sistema di credenze che aveva sorretto a partire dagli anni 1980 la sbornia neoliberista, al punto di entrare in crisi dopo aver attraversato pericolosamente – e in modo tuttora precario, come le previsioni di crescita per il biennio 2019-2020 fornite dall’Ocse suggeriscono – la crisi del 2008, il senso di insoddisfazione e di sfiducia nei confronti dell’economia si è fatto senso comune. Senza tuttavia generalizzandosi sotto la forma di una spinta, né tantomeno di una cultura, anticapitalista.

“Il capitalismo non è un successo. Non è intelligente, non è bello, non è giusto, non è virtuoso e non produce i beni necessari. In breve, non ci piace e stiamo cominciando a disprezzarlo. Ma quando ci chiediamo cosa mettere al suo posto, restiamo estremamente perplessi”. La celebre affermazione di John Maynard Keynes, scritta quando gli effetti della crisi del 1929 erano in Europa ancora al loro apice, potrebbe probabilmente tradurre oggi il fondo delle idee dei più. Solo un decennio prima, la citazione dell’economista liberal-progressista di Cambridge, sarebbe stata invece ascritta in Italia a posizioni minoritarie e radicali. Di estrema sinistra. Archiviata la fase del compromesso socialdemocratico e del boom economico postbellico, e degradatosi il sistema di credenze che aveva sorretto a partire dagli anni 1980 la sbornia neoliberista, al punto di entrare in crisi dopo aver attraversato pericolosamente – e in modo tuttora precario, come le previsioni di crescita per il biennio 2019-2020 fornite dall’Ocse suggeriscono – la crisi del 2008, il senso di insoddisfazione e di sfiducia nei confronti dell’economia si è fatto senso comune. Senza tuttavia generalizzandosi sotto la forma di una spinta, né tantomeno di una cultura, anticapitalista.

Già le cifre rilevate dall’Eurobarometro circa la percezione che i cittadini europei avevano della crisi economica mostravano uno sconforto diffuso. Nell’anno 2010 il 18% (19% media Ue) del campione degli intervistati per l’Italia riteneva che la crisi aveva avuto un impatto importante sulla propria situazione personale, il 47% (33% media Ue) pensava che avesse avuto un impatto abbastanza importante. Al campione era stata chiesto anche se l’eventuale perdita del proprio lavoro o di quello del partner era stata vissuta come causa diretta della crisi. Avevano risposto affermativamente l’8% e l’11%, rispettivamente in Italia e nell’Unione europa. Mentre nel caso di perdita del lavoro di un conoscente la percentuale saliva al 40%. È interessante notare anche come tanto in Italia come in Europa, la paura per la crisi aveva probabilmente cristallizzato, se non modificato, l’opinione riguardo le ricette di politica economica. Il 38% si diceva convinto della necessità di adottare politiche di spesa pubblica al fine di stimolare l’economia, ovvero dell’opportunità di un maggiore ruolo attivo dello Stato. Di conseguenza mostrava scarsa fiducia sulla capacità del mercato di risolvere, da solo, la propria sorte economica e quella del Paese.

L’anno successivo i dati disegnavano un quadro peggiorato. Tutti gli indicatori evidenziavano una visione più pessimista della crisi economica, tanto dei suoi effetti globali che dell’impatto sulla vita di ciascuno. Il 41%, in Italia come nei 27 paesi dell’Ue, pensava che la crisi sarebbe durata molti anni, ovvero che si trattasse di una crisi strutturale. A stare all’indice Istat di fiducia dei consumatori, dopo lo scoppio della crisi si erano dovuti attendere sette anni prima che un certo ottimismo nei confronti dell’economia cominciasse a risollevare il morale degli italiani e la loro propensione a spendere.

Nel frattempo, un certo allontanamento dalla percezione positiva se non euforica che aveva caratterizzato gli anni 1980 e 1990 deve essersi sedimentato dopo il 2008. L’inaspettato successo editoriale internazionale di libri di storia, economia, psicologia, antropologia sul capitalismo e le sue crisi, sulla moltiplicazione delle diseguaglianze sembra confortarne l’impressione.

Il titolo dell’ultimo lavoro di Donald Sassoon, storico poliedrico di fama internazionale, e particolarmente noto al pubblico italiano, The anxious triumph, a global history of capitalism, 1860-1914, rischia per questo di apparire fuori moda? Tutt’altro. Il periodo analizzato coincide con la fase in cui il “capitalismo divenne universalmente accettato, quando la maggior parte dei suoi oppositori riconobbe che era inevitabile, forse persino desiderabile”. Indagate, all’interno di uno stimolante ed enciclopedico affresco, sono le reazioni delle élite alla sfida posta dall’emergere del capitalismo industriale, e come il progresso industriale sia stato compiuto limitando al massimo il dissenso attraverso la creazione di nazioni e nazionalismi, con guerre finalizzate alla conquista di nuovi territori, ovvero con l’intervento dello Stato nell’economia, o ancora tramite l’invenzione del diritti al Welfare.

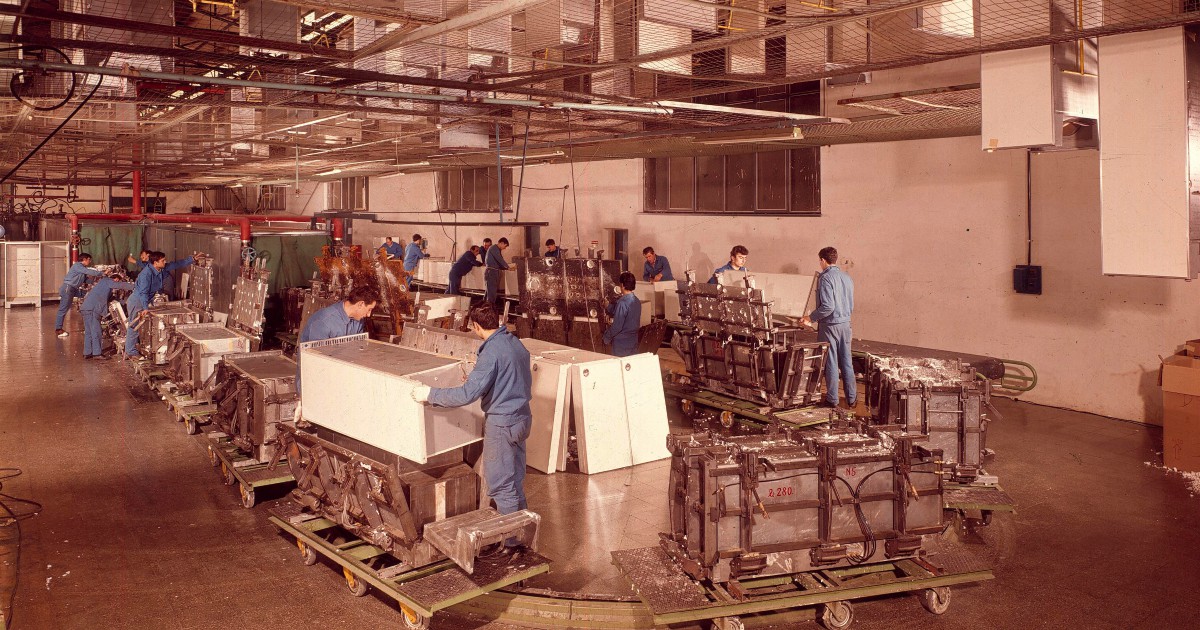

In definitiva, è nel problema della costruzione della legittimità del capitalismo, del consenso nei confronti di un sistema economico che sconvolse la precedente architettura delle relazioni sociali, che risiede il cuore dello studio di Sassoon. Harold James sul Financial Times l’ha definito un libro per il presente, e per il futuro. I due capitalismi quello della seconda metà dell’Ottocento, e quello odierno sono certo dissimili per svariati aspetti. Non ultimo, il passaggio da un’economia prevalentemente manifatturiera a una prevalentemente dei servizi e finanziaria. Come ricorda l’autore, Uber, la società di taxi su internet, lanciata nel 2009, già nel 2015 valeva più della Ford Motor Car Company. Facebook, Amazon, Netflix e Google nel 2017 erano valutati 1,5 trilioni di dollari, circa lo stesso valore dell’intera economia russa. Negli Stati Uniti i centri per manicure avevano più addetti (68mila) di quanto non ne avesse l’industria del carbone. La maggior parte delle compagnie che compongono l’indice Down Jones, a differenza del passato, si occupano oggi di grande distribuzione (Wal-Mart), software (Apple e Microsoft), finanza (JP Morgan e Goldman Sachs). Amazon e Google non ne fanno parte semplicemente perché talmente grandi che distorcerebbero l’attendibilità dell’indice.

Altri fattori che ne strutturano intimamente il funzionamento non sono, tuttavia, granché mutati dal momento in cui si arresta la narrazione del libro. E la prospettiva secolare aiuta a comprenderlo meglio. Come la necessità dello Stato per l’esistenza stessa del capitalismo. “Gli economisti che sostengono che non ci dovrebbero essere interferenze politiche con il capitalismo non capiscono una semplice verità: il capitalismo non è un mero sistema economico, ma un modo per organizzare le relazioni sociali (p. xxxi)”.

E l’ansia. Il sentimento dell’ansia non è un accidente nel cammino del capitalismo prodotto dalle crisi, non è un fattore esterno, congiunturale, ma è insito al fenomeno e alla sua natura anarchica, permanentemente creativa e distruttrice, ed essenzialmente instabile. Come instabile può esserne il consenso di cui si nutre. Il libro, che uscirà in Italia a gennaio per Garzanti, termina evocando la questione ecologica, un problema apparentemente insolubile e, quindi, generatore di nuove ansie: come farà la classe politica a spiegare ai suoi cittadini ed elettori che i consumi della maggioranza dovranno essere compressi radicalmente per far fronte alla calamità ecologica, quando appunto sulla società di consumo il capitalismo ha edificato la sua più recente forma di legittimazione?

*Massimo Asta è uno storico dell’università di Cambridge

Twitter: @AstaMassimo