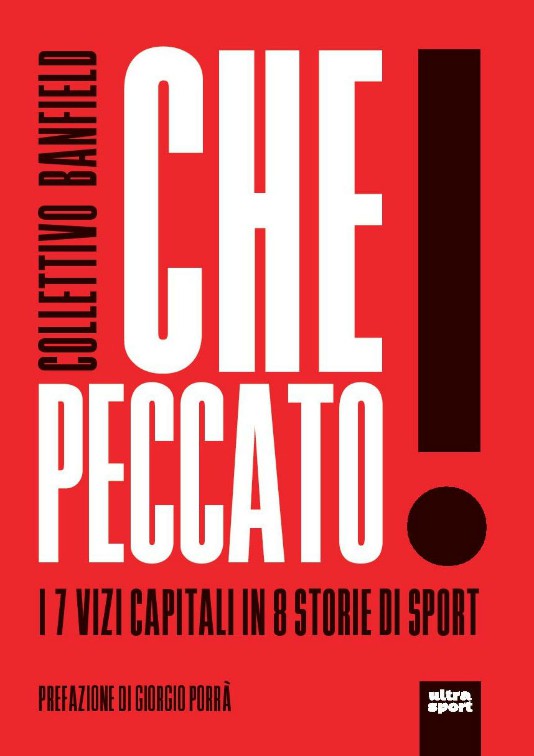

Dimenticate il barone De Coubertin e il suo “partecipare”. Se lo sport fosse competizione leale, pacifica, pura, non avrebbe milioni di appassionati in giro per il mondo. Se gli sportivi, prima di essere eroi, miti, modelli, non fossero uomini con le loro fragilità, non ci farebbero emozionare. Il lato oscuro dei campioni, una prospettiva diversa da cui guardarli, studiarli, per spiegare le loro cadute, ma anche le loro vittorie. È l’esperimento che il Collettivo Banfield porta avanti in Che peccato! (Ultra edizioni), raccontando “I 7 vizi capitali in 8 storie di sport”. Un libro che, in un periodo in cui i tanti imitatori di Federico Buffa e Giorgio Porrà (autore della prefazione) stanno trasformando lo storytelling sportivo in un esercizio melenso, regala un tentativo (riuscito) di andare oltre i topoi dell’epica.

Gli autori usano gli sportivi per raccontare una spigolatura dei vizi. E usano i vizi per raccontare uno scorcio dei campioni. Giacomo Agostini, Brian Clough, Tonya Harding, Giuliana Salce, Carlos Monzon, Lindsey Vonn, Tiger Woods e Adriano Panatta: se volete sapere le loro storie, non le troverete. Se volete sapere cosa sono l’accidia e l’avarizia, serve un volume di teologia, o di psicologia se preferite. Che peccato non cerca mai di essere un libro totalizzante. Ma racconta ad esempio perché la pattinatrice americana Tonya Harding ha sempre pensato di meritare di più di quello che ha ottenuto, perché a una giudice disse: “Chiudi il becco e pensa a giudicarmi solo per quello che faccio”.

Gli autori usano gli sportivi per raccontare una spigolatura dei vizi. E usano i vizi per raccontare uno scorcio dei campioni. Giacomo Agostini, Brian Clough, Tonya Harding, Giuliana Salce, Carlos Monzon, Lindsey Vonn, Tiger Woods e Adriano Panatta: se volete sapere le loro storie, non le troverete. Se volete sapere cosa sono l’accidia e l’avarizia, serve un volume di teologia, o di psicologia se preferite. Che peccato non cerca mai di essere un libro totalizzante. Ma racconta ad esempio perché la pattinatrice americana Tonya Harding ha sempre pensato di meritare di più di quello che ha ottenuto, perché a una giudice disse: “Chiudi il becco e pensa a giudicarmi solo per quello che faccio”.

Lo stile narrativo di Che peccato!, passando da un capitolo all’altro, può essere anche straniante. Cambia man mano che si alternano gli autori del Collettivo Banfield, formazione letteraria fondata nel 2016 da Diego Mariottini. È lui a firmare il primo capitolo, dedicato al “15 volte campione del mondo”. Agostini si è concesso al racconto della sua “gola” di vittorie, pur conscio di essere definito “una sorta di Leviatano a motore in grado di stabilire la differenza fra l’Uomo, lo Stato e il Regno delle Tenebre”. Di cannibali come il pilota più vincente della storia delle moto, lo sport ne ha conosciuti tantissimi. Il bisogno di successo può dipendere dalla gola, ma anche dall’avarizia (o avidità, leggere il libro per capire). “Quella era per me un’avidità compulsiva che non conteneva in sé alcuna felicità”, racconta la fondista Salce ripensando alle sue vittorie e record in serie.

Lo sport mette l’uomo di fronte alla competitività, è il suo peccato originale. Oltre al rapporto malato con i successi, c’è quello con le sconfitte. C’è l’invidia di Brian Clough, che viene immaginato a definire gli juventini “maledetti italiani imbroglioni” perché lo hanno battuto. Senza quella spinta oscura però, l’allenatore inglese non avrebbe mai vinto due Champions League con il Nottingham Forest. C’è chi, come Lindsey Vonn, ha sempre trionfato pur lottando con i suoi demoni. Harding è caduta e non si più rialzata, mentre Tiger Woods cerca di ritrovare il suo golf e Carlos Monzon prova ad affrontare definitivamente il suo passato, magari senza prenderlo a pugni. “Che peccato!” ci mette anche davanti a domande cruciali per capire lo sport: davvero noi saremmo stati migliori di loro? Oggi il modello dello sportivo-robot viene esaltato più che mai, mentre i vizi vengono relegati a fastidiose debolezze immorali. Però noi, più della perfezione, amiamo chi combatte contro la sua natura maligna, perché lo sentiamo più vicino. Dice Paolo Bertolucci a Massimo Filipponi: “Un po’ come accade a quell’uomo che decide di iniziare una dieta e dopo un po’ si perde e poi si ripromette di riprenderla… Ecco Adriano (Panatta) era un po’ così”.

Articolo Precedente

Brigata Mai 1 Gioia: tifare San Marino ed esultare una volta in due anni (non per la vittoria ma per un gol fatto)

Articolo Successivo

Derby di Manchester, tifoso fa il gesto della scimmia a Fred: arrestato, bandito dallo stadio del City. E ora rischia anche il posto di lavoro