Addentriamoci ora un po’ meglio con la giornalista Rita Di Giovacchino – Il libro nero della Repubblica (Fazi, 2003) – nel ruolo chiave che questo personaggio ha giocato nel passaggio dalla prima alla seconda Repubblica:

La sera del 28 luglio 1993 un uomo se ne stava da solo, chiuso nella sua cella a Rebibbia, a rimuginare cupi pensieri. La notte precedente era stata una notte di bombe, ma lui lo aveva scoperto solo la mattina dopo, quando la televisione si era accesa da sola, come ogni giorno, alle prime luci dell’alba [il 27 luglio erano esplose tre bombe mafiose: una a Milano in via Palestro, dove morirono 5 persone; due a Roma, davanti alle chiese di San Giorgio al Velabro e di San Giovanni in Laterano]. Lui non sapeva quale sarebbe stata la notte delle bombe, ma che quelle bombe sarebbero esplose sì, lo sapeva benissimo, anche se era in carcere da quattro mesi. Per tutto il giorno non uscì dalla cella, gli agenti lo videro andare avanti e indietro, come un leone in gabbia, in quei due metri per due. Poi si mise seduto al tavolo e cominciò a scrivere: “Stasera sto trovando la pace e la serenità che avevo perduto circa diciassette anni fa…”.

Due ore dopo lo troveranno impiccato alle inferriate della finestra: si era strangolato con i lacci delle scarpe. Quell’uomo era Nino Gioè, uno dei sette che il pomeriggio del 23 maggio 1992 si trovava sulla collina di Raffo Rosso, sopra Capaci. La sua sarà l’ultima storia, l’ultimo grande giallo che chiuderà la carrellata dei misteri legati all’ascesa e alla caduta di Giulio Andreotti. (…) Tra i pensieri che tormentavano Nino c’era quello che la polizia ce li aveva tutti nelle mani (…) l’intero commando entrato in azione a Capaci: lui, [Gioacchino] La Barbera, Salvatore Biondino, Santino Di Matteo, Giovan Battista Ferrante, Giovanni Brusca, Nino Troia, Pietro Rampulla.

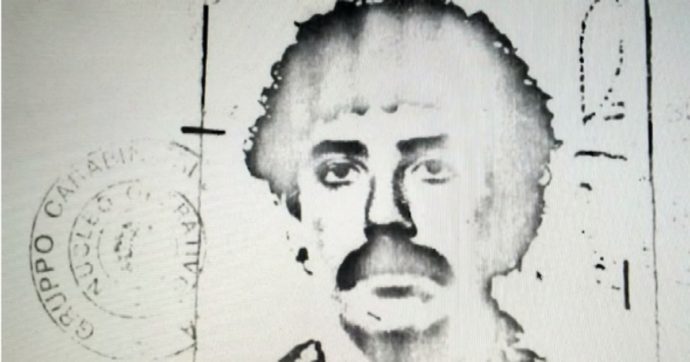

Per raccontare il secondo pezzo di questa storia dobbiamo introdurre un altro personaggio. Non è un boss: è un avventuriero, forse un agente provocatore, un gladiatore, chissà. Il suo vero nome è Paolo Bellini, risulta nato a Reggio Emilia nel ’54, ma è uno di quelli che girano con tanti nomi diversi (…) Nei primi anni Ottanta era un collaboratore del Sismi; il direttore delle carceri Ugo Sisti lo stipendiava come informatore. (…) Gioè lo aveva conosciuto in carcere, nell’81, a Sciacca. Lì avevano fatto amicizia, poi si erano persi di vista. Dieci anni dopo, nel ’91, Bellini-Da Silva – che in quel periodo collaborava con il Nucleo Tutela del Patrimonio Artistico dei Carabinieri – andò a cercare Gioè. Il maresciallo Roberto Tempesta lo aveva incaricato di fornire indicazioni su alcune tele scomparse dalla Pinacoteca di Modena, che si pensava fossero state rubate dalla criminalità organizzata. Bellini chiese a Gioè di aiutarlo, lui ne parlò con i capi ed è a questo punto che scattò l’idea.

Cosa Nostra era in possesso di altre opere d’arte rubate, e così propose uno scambio: le tele in cambio degli arresti ospedalieri per cinque boss come Luciano Liggio, Pippo Calò, Bernardo Brusca, Giovan Battista Pullarà e Giuseppe Gambino. Bellini-Da Silva riferì al maresciallo Tempesta che, dopo qualche tentennamento, disse di no: non poteva essere aperta una trattativa del genere. Bellini capì di essere andato troppo avanti; cercò di vendersi al meglio, disse che ci stavano pensando, forse era possibile ottenere gli arresti ospedalieri ma soltanto per Brusca. Insomma prendeva tempo, cercava di uscirne vivo.

Articolo Precedente

Coronavirus, pronto decreto per i tribunali. In serata le misure restrittive sulle attività giudiziarie

Articolo Successivo

Cecchi Gori non andrà in carcere: sconterà la condanna a 8 anni e 5 mesi ai domiciliari. “Motivi di salute, oltre a rischio coronavirus”