Abebe Bikila scalzo sui sampietrini, Berruti e la Rudolph mano nella mano: i Giochi di Roma 1960, le ultime Olimpiadi romantiche

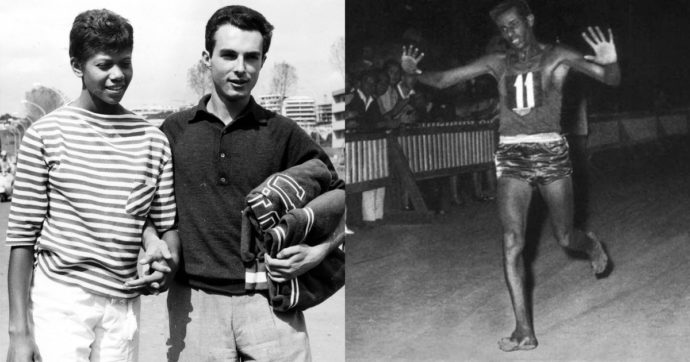

Una sagoma sbuca improvvisamente dalle tenebre. Alle sue spalle non c’è nessuno. Solo buio, silenzio e polvere. Per un momento gli spettatori sulle tribune davanti all’Arco di Costantino restano spaesati. Si aspettavano di vedere il sovietico Sergey Popov. Era lui che doveva vincere la maratona nei Giochi olimpici del 1960. E invece quella sagoma indossa una canottiera verde e degli aderentissimi pantaloncini rossi. Ma, soprattutto, non ha le scarpe. Le ha tolte venti minuti prima della partenza, perché quelle che aveva comprato gli avevano procurato delle vesciche ai piedi. Quel ragazzo con un gigantesco numero 11 appiccicato sul petto sembra pattinare sull’asfalto, sui sampietrini che gli grattano via la pelle. Abebe Bikila è a pochi metri dal traguardo in quella serata del 10 settembre. Il mondo non conosce ancora quell’etiope dal fisico asciutto. Prima di farlo partite per Roma l’imperatore etiope Hailé Selassié lo aveva squadrato e aveva domandato al suo seguito:”Ma come può vincere se è così magro?“.

Quando si iscrive alla maratona di Roma deve dichiarare il suo tempo migliore. L’etiope obbedisce ma gli organizzatori pensano che si tratti di uno scherzo. In patria ha un lavoro da soldato. È una delle guardie personali di Selassié. Abebe Bikila si sveglia alle 4 e corre per due ore. Poi si lava e va in caserma. Ogni santo giorno. Un campione costretto a restare un dilettante a vita. Ora è diverso. Perché mentre taglia il traguardo, mentre gli organizzatori si preparano a far volare le colombe bianche per annunciare al mondo il nuovo record di 2 ore e 15 minuti, tutti cominciano a prenderlo sul serio. Qualcuno si sporge dalle barriere per battergli le mani, uno prova addirittura ad abbracciarlo poco dopo la linea di arrivo. È la prima medaglia olimpica dell’Africa.

Un concetto che lo stesso Bikila tiene a sottolineare. “L’Italia ha avuto bisogno di un esercito di un milione di uomini per sconfiggere l’Etiopia, mentre un solo soldato etiope è stato in grado di conquistare Roma”, dirà dopo essere tornato ad Addis Abeba. Ma la maratona è una disciplina crudele. Quattro anni più tardi Abebe Bikila vince la maratona anche alle Olimpiadi di Tokyo. Selassié decide di regalargli un maggiolino bianco per ringraziarlo della gloria procurata alla nazione. Nel febbraio del 1967 il corridore scalzo dice di essere ancora il migliore. E che lo dimostrerà ai Giochi del ’68. Una promessa che non riuscirà a mantenere. Mentre guida sulle strade di Addis Abeba ha un incidente proprio con quel maggiolino bianco: lesione all’osso del collo. Abebe Bikila si salva ma non potrà più correre, neanche camminare. Nel 1972 partecipa alle paralimpiadi. Gareggia nel tiro con l’arco, l’importante è già essere lì. Sarà la sua ultima apparizione. Muore nel 1973 per un’emorragia cerebrale.

Durante i Giochi Roma le emozioni arrivano soprattutto dall’atletica. Il 3 settembre allo Stadio Olimpico si corrono i 200 metri. Il tartan arriverà solo qualche anno dopo, si corre sulla terra battuta. Livio Berruti ha appena 21 anni e sembra già spacciato in semifinale. La concorrenza degli specialisti americani è impossibile da battere. Così Livio si allaccia un paio di Adidas, inforca gli occhiali da sole e attende lo start. Nessuno riesce a stargli dietro, ferma il cronometro a 20’5. Ha appena eguagliato il record del mondo. Poco più tardi si corre la finale. Mentre gli altri si riscaldano lui se ne sta in disparte. Lo faceva anche quando era più piccolo, ai tempi delle giovanili. Ora studia per l’esame di chimica e si beve un’aranciata. Ma c’è qualcosa che non lo convince. Le tre righe sulle sue scarpe stonano con l’azzurro della canottiera. Così si infiala un paio di Valsport tutte bianche. Il risultato non cambia. Berruti fa 20’’5 anche in finale. È il primo uomo ad aver interrotto l’egemonia americana, è una leggenda in scarpe bianche.

Fra le donne Wilma Rudolph vince addirittura tre ori: nei cento, nei 200 e nella staffetta 4×100. Quella ragazza che aveva rischiato di non poter più camminare a causa della poliomielite ora era la regina dell’atletica. Tutti si accorgono di lei. Soprattutto Livio Berruti. E i due allacciano subito un legame stretto. Vengono fotografati mano nella mano, con le dita intrecciate. Un’immagine potentissima per l’epoca. Con lunghissimi sguardi si trasmettono tutto quello che le parole non riescono a esprimere. Ma Livio è timido. Ed è anche braccato dagli allenatori della spedizione statunitense. I due si scambiano un veloce bacio sulle labbra, poi qualcuno prende da parte Berruti. Gli americani gli spiegano che non può passare troppo tempo con Wilma. Perché c’è un giovane pugile che si è invaghito di lei ed è meglio non provocarlo. Quel giovane pugile si chiama Cassius Clay e a Roma vincerà l’oro nei pesi mediomassimi.

L’Italia può consolarsi con un altro successo storico. Il 5 settembre un ragazzo di 22 anni batte il sovietico Jurij Radonjak e diventa il campione olimpico dei welter e porta a casa anche la Coppa Val Barker, riconoscimento che premiava il pugile che aveva mostrato la tecnica migliore. La luminosa stella di Livio Berruti si è appena accesa. Quelle di Roma sono le ultime Olimpiadi romantiche, lontane dal professionismo esasperato degli anni successivi. Sono Giochi dove i campioni possono essere colti nel loro lato più umano, nella loro quotidianità, dove quello che succede lontano dalle gare, come Cassius Clay che beve una coca cola al bancone di un bar, diventa parte integrante della narrazione. Ma sono anche le Olimpiadi che verranno ricordate per il primo caso di doping. Mentre si corre la 100 chilometri a squadre, il ciclista danese Knud Enemark Jensen accusa un malore e cade a terra. L’impatto è così forte da rompergli il cranio. Poco dopo venne disposta l’autopsia. I medici dissero che si trattata di un’intossicazione dovuta all’assunzione di una serie di stimolanti, di farmaci vasodilatatori e di anfetamine. Il desiderio di vincere gli è stato fatale.