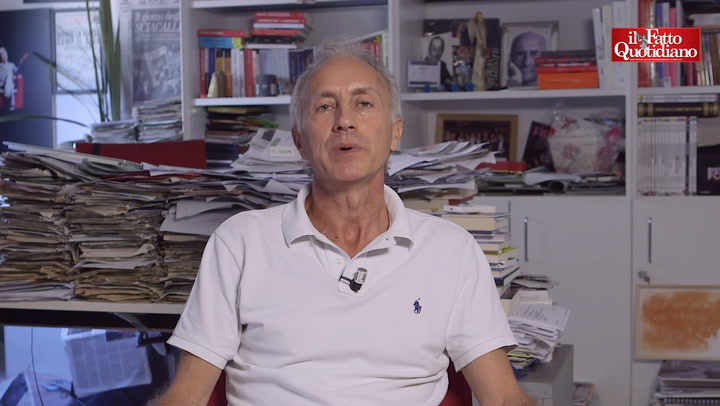

La guida al referendum di Marco Travaglio. Per che cosa andiamo a votare il 20 e 21 settembre? – Video

Qual è il numero perfetto di parlamentari? La domanda se la posero già i Padri costituenti eletti nel 1946 (556 in tutto). E ovviamente risposero che il numero perfetto non esiste: si tratta di una pura convenzione che, come tale, può cambiare a seconda dei tempi e delle circostanze. L’Assemblea si divise fra chi – come i liberali Einaudi e Nitti, i repubblicani Conti e Perassi e il comunista Nobile – voleva un organo più snello, rappresentativo ed efficiente (3-400 deputati e metà senatori), e chi – come il comunista Terracini e l’indipendente Ruini – pensava che quantità fosse sinonimo di qualità. Alla fine, nella Costituzione, si decise di non fissare un numero preciso, ma un criterio elastico: un deputato ogni 80mila abitanti o frazione superiore a 40mila; un senatore ogni 200mila abitanti o frazione superiore a 100mila. Risultato: nelle prime tre legislature il numero dei parlamentari cambiò tre volte col crescere della popolazione. Nella I (1948-’53) i deputati furono 574 e i senatori 237; nella II (1953-’58) 590 e 237; nella III (1958-’63) 596 e 246. Ma ormai la democrazia era già degenerata in partitocrazia e infatti all’inizio del 1963, a pochi mesi dalle elezioni, la maggioranza del governo Fanfani IV (Dc, Psdi e Pri con l’appoggio esterno del Psi) varò una legge costituzionale che cambiava per la quarta volta il numero degli eletti, moltiplicando le poltrone ben oltre il rapporto fissato dalla Carta: 630 deputati e 315 senatori (più quelli a vita). È quella legge targata Dc, non la Costituzione, che oggi difende chi fa campagna per il No:i Padri Costituenti non c’entrano.

Allora il potere legislativo era affidato in esclusiva al Parlamento. Poi, nel 1970, arrivarono le Regioni e in seguito il Parlamento europeo. E i nostri legislatori elettivi raddoppiarono, da quasi 945 a 1918 (945 parlamentari, 897 consiglieri regionali, 76 eurodeputati). Fu così che dagli anni 80 non i 5Stelle, ancora nel grembo di Giove, la gran parte dei partiti, dei giuristi e dell’opinione pubblica si convinsero che il Parlamento andasse sfoltito: in linea con le Camere elettive delle altre grandi democrazie, tutte meno pletoriche e costose delle nostre. La prima riforma costituzionale che invertiva la marcia rispetto alla legge del 1963 fu quella della commissione presieduta dal liberale Aldo Bozzi nel 1983: abortita in Parlamento. Poi quella della commissione De Mita-Iotti del 1993-’94: abortita in Parlamento. Poi quella della Bicamerale D’Alema del 1997-’99: abortita in Parlamento. Il gioco dei partiti era chiaro: promettere tagli alla Casta più impopolare del mondo e usarli per nascondere varie porcate; poi litigare perché c’era troppa carne al fuoco e lasciare tutto come prima, anzi peggio.

La svolta fu la terrificante Devolution di B.&Bossi, che stravolgeva oltre un terzo della Costituzione e usava il taglio degli eletti come specchietto per le allodole: approvata anzi imposta a colpi di maggioranza nel 2005, fu fortunatamente bocciata dagli elettori nel referendum del 2006. Stesso copione dieci anni dopo con la controriforma Renzi-Boschi-Verdini, che stravolgeva oltre un terzo della Costituzione e indorava la pillola col solito taglio (ma solo al Senato): imposta dal centrosinistra dopo quattro letture nel 2015, fu sacrosantamente bocciata dagli elettori nel referendum del 2016. Il messaggio del popolo italiano era chiaro: basta maxi-riforme costituzionali che costringono gli elettori a un Sì o a un No “prendere o lasciare” su norme diverse ed eterogenee; vogliamo mini-riforme “un passo alla volta”, puntuali, chirurgiche e il più possibile condivise, per correggere o aggiornare pochissimi articoli della Carta e consentire ai cittadini un voto omogeneo e consapevole. Il tutto in linea con lo spirito dell’articolo 138, che prevede modifiche limitate, non blocchi enormi e indistinti.

Così è nato in questa legislatura il ddl costituzionale “Quagliariello-Fraccaro” che recepisce i progetti gemelli dell’esponente di centrodestra e dei 5Stelle (e quello del Pd del 2008) per ridurre i parlamentari da 945 a 600 r risponde a entrambi i requisiti da tutti invocati: è puntuale (modifica i tre articoli della Carta sul numero degli eletti: 56, 57 e 59) e condiviso (grazie ai 5Stelle che l’hanno posto come condizione per il patto con la Lega e per l’alleanza col centrosinistra, è stato approvato nelle quattro letture con maggioranze del 59, 49, 57 e 88%). Siccome nella prima “seconda lettura” non si sono raggiunti i due terzi, era possibile ricorrere al referendum “confermativo” e allontanare l’amaro calice. Così FI e Lega – dopo aver approvato la riforma quattro volte su quattro – hanno raccolto le firme necessarie di 71 senatori: è per questi voltagabbana, che rappresentano appena il 7,5% dei parlamentari, che domenica e lunedì voteremo su una legge approvata da tutti e promessa da 40 anni. Se vince il No, il Parlamento ha un’ottima scusa per interrompere le autoriforme e magari riprendersi i privilegi perduti (vitalizi in primis). Se vince il Sì, si impone una nuova legge elettorale e si possono accontentare pure i benaltristi che al taglio degli eletti preferiscono quello degli stipendi.

Da lunedì, se vince il Sì, il Fatto inizierà una campagna a tappeto per adeguare gli stipendi dei parlamentari a quelli dei colleghi europei e, soprattutto, per una legge elettorale che restituisca agli elettori il potere di scegliersi i propri rappresentanti: meno numerosi, ma migliori. Come li voleva Einaudi.