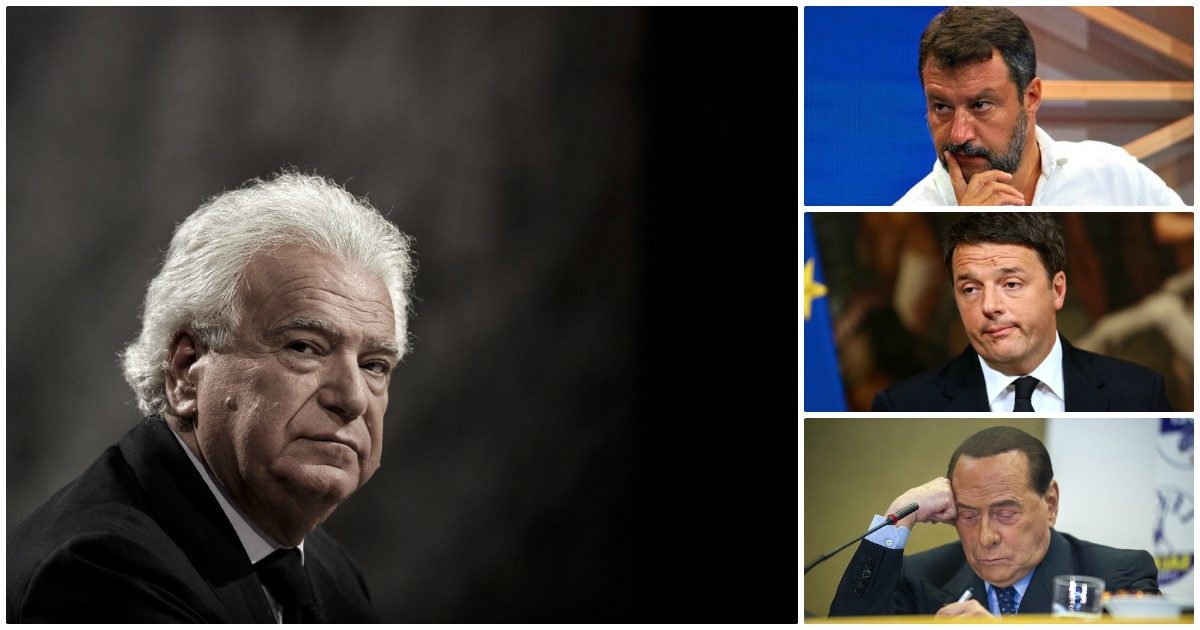

Il tramonto di Berlusconi, il naufragio di Renzi e la sconfitta di Salvini alle Regionali: Verdini, da mister Wolf a “mister flop” dei leader politici

Dicono i bene informati che quando Denis Verdini venne a sapere della relazione tra la figlia Francesca e Matteo Salvini non ne fu troppo felice. Troppo diverso lo stile del leader della Lega da quello suo, che in gioventù fu tagliatore di manzi appena macellati – è vero – ma poi pure banchiere, editore, pluri imputato e soprattutto gran tessitore di trame di potere. Nato socialista e cresciuto repubblicano, è passato da Silvio Berlusconi a Matteo Renzi, ma sempre con le bretelle rosse sotto la giacca. Quel milanese troppo spesso in felpa, invece, con i suoi slogan e le sparate anti migranti non sembrava adatto agli eleganti tavolini di Pastation, il ristorante aperto da Verdini junior col rampollo dei Gucci in piazza di Campo Marzio a Roma, due passi da Montecitorio.

È noto, però, che al cuore non si comanda: con qualche felpa in meno e un paio di giacche in più, Salvini a casa Verdini ha messo le tende. Di foto con la figlia di Denis sono pieni i rotocalchi scandalistici; i giornali politici, invece hanno messo in pagina le immagini del leader della Lega in mezzo ai fiori di zucca nella vigna del “suocero”. Erano i giorni successivi al mojito del Papeete, alla rottura con i 5 stelle e alla richiesta dei “pieni poteri”: in tanti oggi nella Lega considerano quell’azzardo l’errore più grosso commesso fino a oggi dal segretario. Sono gli stessi che dopo l’Europee hanno cominciato a pressarlo: volevano far cadere il governo e capitalizzare il 36% accreditato dai sondaggi al Carroccio. È andata diversamente.

All’epoca, però, si disse pure Salvini optò per quell’azzardato all-in perché fu consigliato anche da qualcun altro. Qualcuno molto più esperto nel gioco del poker rispetto ai peones leghisti. “Vuole tornare al voto per modificare la riforma della prescrizione. L’influenza di Denis Verdini, va detto, non gli fa bene“, sibilò Luigi Di Maio. Nessuno smentì: che il “genero” Salvini, astro nascente della politica italiana e vincitore indiscusso delle Europee del 2019, attingesse qualche consiglio dal “suocero” Verdini, tra le altre cose regista del patto del Nazareno, sembrava una cosa assolutamente normale. In fondo il Partito della Nazione, idea incomputa partorita dall’ex senatore di Forza Italia, non è poi così diverso dal partito nazionalista in cui da anni il leader della Lega tenta di trasformare il Carroccio.

E infatti qualche mese dopo, quando il governo Pd-5stelle era già nato, l’atteggiamento morbido d’Italia viva nei confronti di Salvini, sotto accusa in Senato per il caso Gregoretti, venne ricondotto sempre a lui, a Verdini, che di processi – come è noto – se ne intende. “Denis ha sicuramente parlato con Renzi, facendogli notare che anche per la Gregoretti, Salvini si è mosso nel solco della politica dei migranti perseguita dal Conte I”, raccontarono al Fatto Quotidiano gli amici del fu leader di Ala. Anche lì zero rettifiche. Quando invece qualcuno soffiò alla Stampa la notizia di un incontro tra Renzi e Salvini nella villa dell’ex senatore a Firenze a smentire fu solo l’ex segretario del Pd. “Fake news”, disse, ma la cosa si chiuse lì. Adesso, però, qualcuno è andato a recuperare quei pezzi di giornale.

Le elezioni Regionali non hanno regalato al Carroccio il cappotto annunciato dal suo segretario solo 15 giorni prima: il 7 a 0 pronosticato da Salvini si è trasformato in un 3 a 3 ma con la Val d’Aosta in bilico potrebbe pure trasformarsi in 4 a 3 per le forze di maggioranza. Dopo 13 mesi dalla richiesta di “pieni poteri” la Lega ha perso tra i 12 e i 14 punti percentuali e per la prima volta dal 2013 il segretario vede nascere una nuova leadership interna, diversa dalla sua: quella di Luca Zaia, che da una parte smentisce dualismi e dall’altra non lascia passare mezz’ora senza rivendicare l’autonomia e una certa differenza di visione dal leader. Come Di Maio un anno fa, ora pure in via Bellerio qualcuno comincia a chiedersi: ma non è che la vicinanza di Verdini a Matteo fa male? I precedenti putroppo non sono favorevoli.

Nato a Fivizzano, paese di comunisti ma pure di Sandro Bondi, cresciuto a Campi Bisenzio, altro borgo rosso dove divenne repubblicano (“Ma non massone, lo giuro”), chi conosce bene Verdini lo ha descritto in questo modo a Pino Corrias qualche tempo fa: “È uno che ti ammazza mentre indossa lo smoking”. Una recensione ingenerosa, che non comprende il lato “umano” – sigari, ghigni e battutacce da Amici miei di Monicelli – dell’ex macellaio diventato vicino di casa di Giovanni Spadolini, suo primo dante causa. Il secondo fu Giuliano Ferrara, che nel 1997 si fece portare in giro per tutto il Mugello, rincorrendo Antonio Di Pietro alle suppletive per il Senato: fu la prima delle grandi sconfitte targate Verdini. Ne seguiranno, come vedremo, altre.

Nonostante la batosta subita da Di Pietro, il fondatore del Foglio (che poi avrà tra i suoi finanziatori lo stesso Denis) si invaghì di quell’ex macellaio che aveva fatto carriera: lo presentò al suo capo, quello di Arcore. Fu amore a prima vista: Denis fu consigliere regionale, deputato, senatore. Alla carriera politica affianca sempre quella di banchiere col Credito Cooperativo Fiorentino, quella di editore col Giornale della Toscana. E poi quella di imputato: per la bancarotta del primo prenderà a sei anni e dieci mesi in appello, per quella del secondo cinque e mezzo in primo grado.

I nemici cominciarono a chiamarlo Mefistofele, lui sembrava ispirarsi più a mister Wolf, l’uomo che risolve problemi in Pulp fiction: raggiunse la vetta nel 2008 quando Berlusconi lo nomina coordinatore del Popolo della Libertà, responsabile della fusione di Forza Italia con Alleanza Nazionale, esempio non particolarmente riuscito di architettura politica. È l’inizio della fine: sono gli anni delle inchieste su Guido Bertolaso, dei Grandi eventi, della P3, della P4, di Flavio Carboni e Marcello Dell’Utri, delle intercettazioni in cui Berlusconi viene chiamato “Cesare“. Finiranno tutti assolti (tranne Dell’Utri), ma nel frattempo il lunghissimo viale del tramonto è già imboccato: logorato da Gianfranco Fini, dalle inchieste sulle cene eleganti di Arcore, soprattutto dallo spread, Berlusconi lascerà Palazzo Chigi per non metterci più piede. Due anni dopo arriverà pure la prima condanna definitiva – quella per frode fiscale – e l’uomo di Arcore subirà pure l’espulsione dal Parlamento.

Denis nel frattempo ha già trovato un nuovo datore di lavoro, toscano come lui, figlio di un tale che distribuiva i suoi giornali. Anzi, per la verità, lo aveva trovato prima, nel 2005, quando Renzi era presidente della provincia di Firenze. Ne parla subito al capo: “Un comunista più anticomunista di questo non s’è visto mai. Silvio lo devi assolutamente conoscere. Non è dei nostri, ma è bravo”. Alla fine sarà Matteo a fare il primo passo, nella famosa visita ad Arcore nel 2010. Era stato appena eletto sindaco, battendo Giovanni Galli, l’ex portiere del Milan scelto proprio da Verdini come candidato del centrodestra e poi abbandonato prima al secondo turno. “Venne solo Brunetta; ma come: mai nessuno prima era riuscito a costringere il centrosinistra al ballottaggio e nel momento di accelerare loro frenano?”, raccontò l’ex calciatore anni dopo, quando il Patto del Nazareno era ormai diventato il progetto di riforma del Paese. “Tutti mi chiedono cosa ci guadagnano a venire con me. Gli rispondo che sono il taxi. Vuoi rimanere al potere? Solo io ti conduco in dieci minuti da Berlusconi a Matteo Renzi”, diceva in quei giorni, senza falsa modestia, il suo ideatore.

Partito da una Mercedes bianca con Giuliano Ferrara al fianco, per meglio traghettare i viandanti del potere il tassista Verdini s’inventa in quel periodo Ala, il suo gruppo politico al Senato che è l’acronimo di Alleanza Liberalpopolare-Autonomie. Che vuol dire? Niente, quindi vuol dire tutto: dagli ex socialisti col garofano all’occhiello come Lucio Barani, ai democristiani appassionati di latino come Vincenzo D’Anna, ogni volta che a Palazzo Madama interviene un verdiniano Blob arricchisce l’archivio.

Ma soprattutto sono voti sicuri per Renzi e le sue riforme, pure quelle costituzionali. I verdiniani, però, nel Paese non sono così tanti come al Senato: il referendum costituzionale del 2016 sembra una piccola pallina di neve lontana che alla fine franerà con la forza di una valanga sulla carriera politica del Tony Blair di Rignano. Dalla fine del governo Berlusconi non sono passati neanche cinque anni che Verdini vede un altro leader imboccare inesorabilmente la caduta. Un viale del tramonto che sembra addirittura in discesa se paragonato a quello di Arcore: alle ultime regionali il derby camuffatto Italia viva-Forza Italia si è chiuso con i berlusconiani in vantaggio di centomila voti. È l’effetto Verdini: in sette Regioni le liste di Renzi e Berlusconi insieme hanno preso meno di quella personale di Zaia in Veneto. La Lega, invece, è ancora lassù aggrappata al suo 25%, ma col Pd che sembra tornato a essere la prima forza del Paese: solo un anno fa sembrava impossibile. Tre indizi fanno una prova: ma non è che Verdini, il mister Wolf della seconda Repubblica, si è trasformato in un mister flop?