Un ‘Mose’ nel Mare del Nord per proteggerci dall’innalzamento delle acque? C’è chi ci pensa

Raramente sto con gli apocalittici. Ma devo ammettere che sono sensibile alla provocazione di Jonathan Franzen pubblicata lo scorso anno su The New Yorker: “L’apocalisse climatica sta arrivando. Per essere preparati, dobbiamo abbandonare l’illusione di poterla fermare”. Il saggio fu fortemente criticato, per molti aspetti a ragione, ma sovente liquidato un po’ troppo alla svelta, perché l’autore (un romanziere) non ha certo il carisma né la competenza dello scienziato.

Nel 1994 scrissi che le strategie di confronto “ordinate secondo il crescente grado di interventismo sul tessuto socio-economico, corrispondono a tre categorie: (1) non fare nulla, confidando sulla capacità di adattamento passivo; (2) difendersi dagli effetti del cambiamento climatico, sia dal punto di vista ambientale che socio-economico, attraverso misure di adattamento attivo; (3) agire sulle concause antropiche del cambiamento climatico, tramite la riduzione delle emissioni (Effetto serra: istruzioni per l’uso, Capitolo 9: Che fare?, 1994).”

La strada rifiutata dall’umanità è la terza, visto che dalla Conferenza di Rio (1992) a oggi le emissioni sono raddoppiate. La Terra ha corso in una sola direzione, la prima, poiché la seconda via è rimasta una nobile aspirazione: le politiche di adattamento sono ancora tutte sulla carta e, sovente, solo sulla carta delle poche istituzioni nazionali e locali particolarmente sensibili e previdenti.

Già all’inizio degli anni 90 era chiaro che le tre strategie non si escludano automaticamente a vicenda: “Privilegiare una di queste strade (e operare, di conseguenza, prevalentemente in quella direzione invece che nelle altre) significa però modulare lo sforzo in modo molto diverso.

In special modo, lo sforzo sugli anelli causali della catena fenomenologica, che presiede a una intensificazione dell’effetto serra”. Poiché non abbiamo premuto sul freno, ma schiacciato l’acceleratore delle emissioni, sarebbe meglio intraprendere per tempo politiche e pratiche di adattamento prima che sia troppo tardi.

Il destino dei mari e delle coste è tra quelli più condizionati dal riscaldamento globale. Il clima che cambia sta già innalzando il livello marino anche dalle nostre parti, con effetti non trascurabili sui trasporti marittimi e, quindi, sulla logistica regionale e globale. È quasi impossibile realizzare con precisione l’entità della minaccia. Tuttavia, per riconoscerla e comprenderne appieno la portata è utile concettualizzare la scala delle possibili soluzioni, comunque necessarie a proteggere la società dal possibile impatto di questo fenomeno.

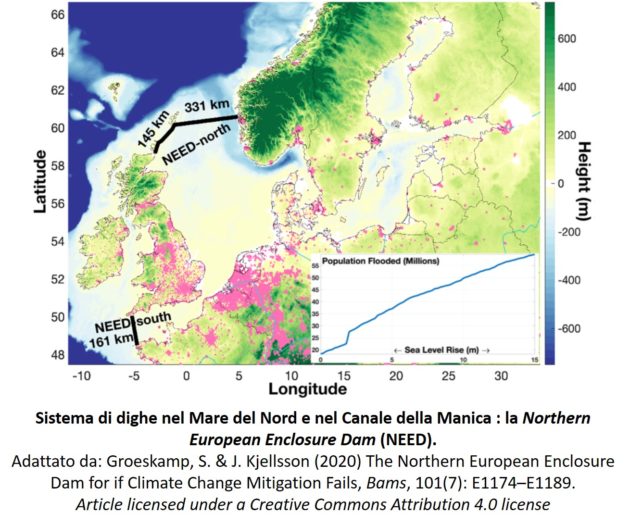

Un recente articolo pubblicato sul Bulletin of the American Meteorological Society suggerisce una soluzione vecchio stile per affrontare la minaccia. Gli autori (l’olandese Sjoerd Groeskamp e il tedesco Joakim Kjellsson) propongono un sistema di dighe che si estenderebbe tra Francia, Regno Unito e Norvegia.

Un’opera gigantesca – battezzata Northern European Enclosure Dam con l’acronimo “Need” (cioè: necessità) per sottolinearne l’importanza – che separerebbe il Mare del Nord dall’Oceano per una lunghezza di 476 chilometri e la Manica a sud per una lunghezza di 161.

Di primo acchito, può sembrare una soluzione irrealistica e insostenibile. Lo studio suggerisce però come la costruzione della diga sia fattibile sotto il profilo economico, soprattutto in confronto con le soluzioni alternative, quali le migrazioni e le opere di difesa locali che ogni paese potrebbe mettere in cantiere.

In fondo, costerebbe “solo” da 250 a 550 miliardi di dollari, un costo che secondo gli autori potrebbe essere coperto dai paesi del Nord Europa protetti dalla diga, con notevole risparmi sulle molteplici soluzioni locali da mettere prima o poi in atto per non abbandonare gli insediamenti costieri. Con 400 a 800mila euro al metro lineare, il sistema sarebbe forse più a buon mercato della barriera veneziana in fase di collaudo (approssimativamente 3 milioni e mezzo di euro al metro lineare).

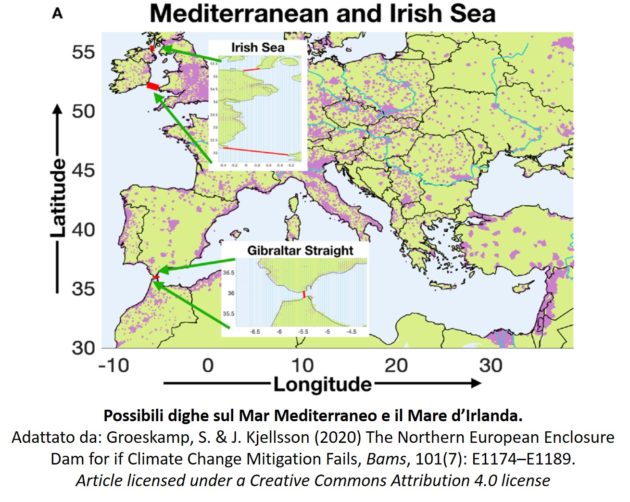

Sono possibili soluzioni simili in altri contesti geografici? Il Mediterraneo, più di ogni altro mare, si presta alla protezione di una diga, da costruire al largo di Gibilterra. Anche altre coste si potrebbero proteggere con linee di difesa a grande scala, come quelle che si affacciano sul Mare d’Irlanda, Il Mar Rosso, il Golfo Persico, il Mare del Giappone.

Un tema da approfondire, per valutarne gli effetti su maree, sesse, correnti, flussi salini; e, soprattutto, per valutare l’impatto di opere tanto invasive sulla circolazione oceanica e, quindi, sulla conseguente retroazione climatica; nonché sugli ecosistemi marini, costieri e fluviali.

Se Need appare una provocazione, tal quale il saggio apocalittico di Franzen che sta per uscire anche in forma editoriale estesa, non ci si può nascondere che un rialzo del livello marino, anche modesto, potrebbe mettere progressivamente a repentaglio gli insediamenti di 630 milioni di persone. E cancellare dalla geografia – fisica, politica, emotiva – importanti patrimoni storici, architettonici, culturali.

Già oggi, 20 o 30 centimetri di rialzo dal secolo scorso possono aggravare pesantemente l’impatto di una alluvione costiera, perché non è scavando il letto delle foci fluviali che si migliora in modo sostanziale la capacità di un corso d’acqua di smaltire le massime piene, senza provocare danni e lutti nelle zone riparie densamente urbanizzate.