Secondo il poeta cinese Lao Tzu del sesto secolo avanti Cristo, “coloro che sanno, non prevedono. Chi fa previsioni, non ha il sapere”. Una settimana fa, avevo perciò sfidato il ridicolo con una chiara, precisa, motivata, previsione favorevole a Joe Biden. Per mia fortuna, il candidato democratico ha ricevuto il 52 percento dei voti del popolo americano, mai così partecipe dal 1900, quando elesse William McKinley, assassinato l’anno successivo dall’anarchico Leon Czolgosz. E, su più di 140 milioni di voti, più o meno 80 sono stati espressi via posta. Erano stati 33 nel 2016.

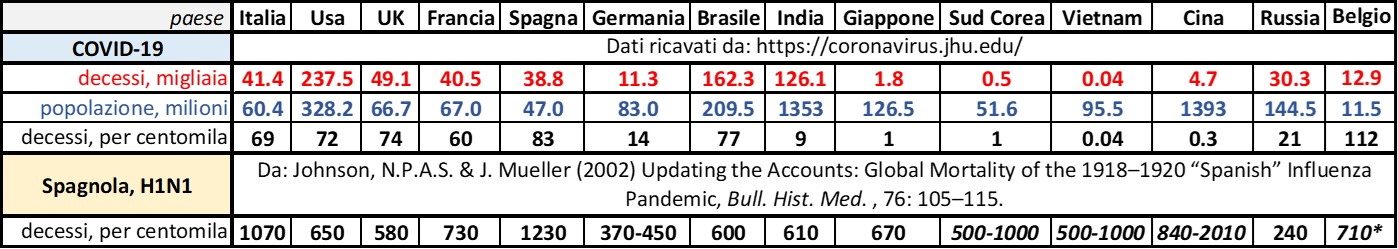

L’impatto del Covid-19 sugli Stati Uniti non è stata finora molto diverso da quella osservato in alcuni paesi europei. Se, in base ai dati monitorati giornalmente dalla John Hopkins University, negli Usa si contavano fino a ieri 72 vittime ogni 100mila abitanti, in Italia erano 69, 83 in Spagna, 74 nel Regno Unito e 60 in Francia. Eppure la pandemia ha inciso profondamente la pancia del paese, se ha spinto al voto a distanza una fetta immensa dell’elettorato, sia democratico sia repubblicano. E l’enormità del fenomeno testimonia il clamoroso abbaglio dell’amministrazione Trump, che ha chiaramente travisato, fin dall’inizio, la portata della pandemia.

In sintonia con le attese degli elettori, non solo democratici, la nuova amministrazione promette una svolta radicale nella politica istituzionale e sanitaria, già in fase di transizione dei poteri. Non ha la bacchetta magica, ma la sua impostazione capovolge del tutto quanto fatto (o non fatto) finora. Test e tracciamento dei contatti sono la priorità, assieme a investimenti pubblici in terapie, medicine e protezioni, tali da renderle alla portata di tutti; e, poi, una Task Force Covid-19 sulle disparità razziali ed etniche, una gestione basata sulla trasparenza e sull’evidenza scientifica, il rientro nell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Nel pianificare la risposta alla seconda ondata della pandemia, le istituzioni occidentali hanno sottovalutato l’esperienza della Spagnola di un secolo fa. Secondo le stime più prudenti, l’epidemia cancellò tra il 1918 e il 1920 circa il 2,5 per cento della popolazione mondiale, con una seconda ondata cinque volte più intensa della prima e dieci volte più severa. Eppure, c’erano stati molti, autorevoli avvertimenti.

Nel 2016, un gruppo internazionale di esperti indipendenti ingaggiati dalla Us National Academy of Medicine – la Commission on Creating a Global Health Risk Framework for the Future o Ghrf – valutava che, nell’arco dei cent’anni a venire, si sarebbero potute verificare quattro o più pandemie influenzali, con una probabilità non affatto trascurabile: 20 percento. E con una probabilità elevata ce ne sarebbe stata almeno della portata simile alla Spagnola.

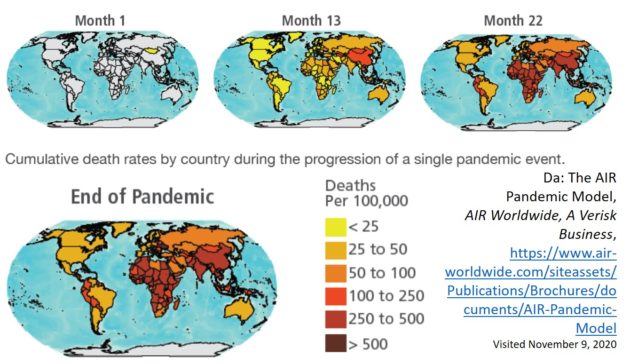

Se alcune previsioni del Ghrf parevano un po’ esagerate, non erano meno preoccupanti gli scenari di chi riteneva che l’enorme progresso scientifico e sociale del pianeta, dove la popolazione è quadruplicata, avrebbe comunque mitigato l’impatto. Tenendo conto dei fattori che differenziano il mondo odierno da quello di cent’anni fa, il modello elaborato nel 2013 da Air Worldwide – società specializzata in modelli di catastrofi –stimava che una epidemia influenzale pericolosa come quella del 1918 avrebbe potuto produrre tra ventuno e i trentatré milioni di vittime nel mondo.

Il confronto tra lo scenario di Air Worldwide con quanto sta accadendo non scatena oggi l’ottimismo. In alcune aree del pianeta – per esempio, gli Stati Uniti dove il modello prevedeva in tutto tra 25 e 50 vittime ogni 100mila abitanti – il dato registrato sul campo è ben più severo. Osserviamo il contrario in estremo oriente: qui si temevano tra 250 e 500 vittime ogni 100mila abitanti, ma la mortalità rimane tuttora uno o due ordini di grandezza inferiore a quella occidentale; per esempio, in India, Giappone e Cina.

Il rapporto 2016 del Ghrf chiedeva a governi, privati e Ong di dedicare almeno quattro miliardi di dollari ogni anno alla preparazione della risposta a una pandemia. Gli obiettivi primari dovevano essere l’addestramento di operatori sanitari preparati e motivati, la creazione di efficaci sistemi di sorveglianza sanitaria, l’istituzione di reti di laboratori adeguati, il coinvolgimento delle comunità. Forse è tardi, ma questi consigli valgono ancora. Per oggi e, soprattutto, per domani.

Il post termina qui e il lettore può tranquillamente omettere la postilla storica che segue.

La campagna elettorale appena conclusa è stata molto diversa da quella che, nel 1920, portò il repubblicano Warren Harding alla presidenza; a guerra finita e pandemia quasi esaurita. Qualche somiglianza, però c’è stata. Il rivale democratico non era il trionfatore della prima guerra mondiale, Woodrow Wilson, ma il governatore dell’Ohio, James Cox.

A differenza di Cox, Harding fece una campagna “front-porch”, senza muoversi da casa sua, da dove arringava i sostenitori con i suoi discorsi. Un metodo già adottato con successo da James Garfield nel 1880, William Harrison nel 1888 e McKinley nel 1896. E che ha portato al successo Joe Biden nel 2020. Lo slogan di Harding, che trionfò nel 1920 con il 60 percento dei voti, era “ritornare alla normalità”.

Wilson non c’era. Durante la Conferenza di Versailles che, nel 1919, portò al trattato di pace poco apprezzato dagli italiani, si era ammalato di Spagnola. Nel settembre successivo, egli fu colto da ictus che lo menomarono gravemente. E non è chiaro se la sua predisposizione verso questi attacchi fosse una complicanza della pandemia, che qualche volta colpiva il cervello.

Wilson era un democratico, idealista e riformista. Dopo una iniziale riluttanza, aveva appoggiato il suffragio femminile, introdotto dal 19mo emendamento nel 1919. Ma fu anche un fervente suprematista bianco, razzista e segregazionista. Una delle sue ultime apparizioni pubbliche coincise con il funerale di Harding, nell’agosto del 1923. Il presidente era morto improvvisamente a 58 anni per una emorragia celebrale, inizialmente diagnosticata come attacco gastrointestinale acuto, poi aggravato dalla polmonite.

Articolo Precedente

Morto Saeb Erekat, addio a storico negoziatore palestinese artefice degli Accordi di Oslo. Abu Mazen: “Se ne va giusto figlio della Palestina”

Articolo Successivo

Coronavirus, anche l’Ungheria di Orban in parziale lockdown: le misure dal coprifuoco ai negozi