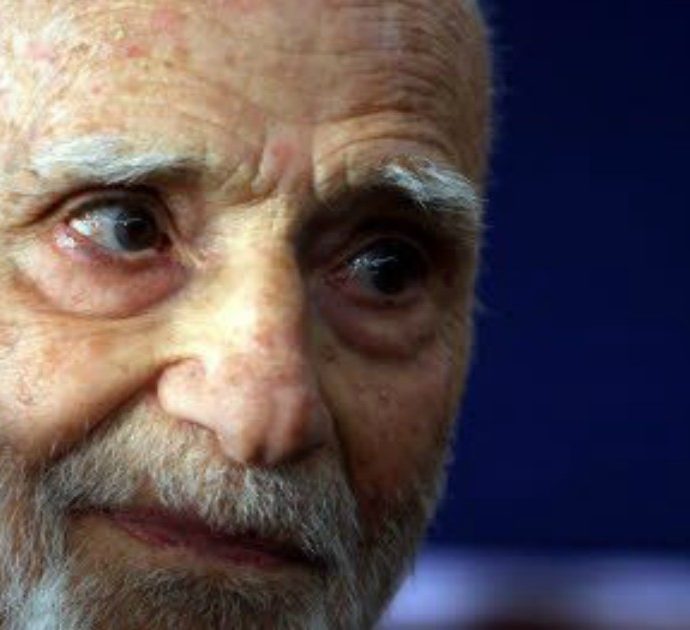

Il 29 novembre 2010 Mario Monicelli se ne andava. Nella sua lunga carriera ha saputo raccontare l’Italia meglio di tutti, con un’ironia amara e a volte feroce. L’ha fatto per oltre settant’anni, con quasi cinquanta pellicole, ma con un film in particolare è riuscito a inventare un genere a conquistarne il cuore del suo pubblico: I soliti ignoti, il primo atto della Commedia all’italiana.

Come nasce un capolavoro – Parlare di Monicelli e dover scegliere un unico film è come entrare in una pasticceria e potersi concedere soltanto un bignè. E la similitudine non è casuale, visto che proprio tra le caffetterie di Roma nacque l’idea de I soliti ignoti. Il regista e i suoi sceneggiatori, infatti, avevano messo a punto un metodo di lavoro piuttosto particolare: ci si sedeva al tavolo di un bar di buon mattino e lì, tra un caffè e un piatto di pasta, si prendeva a chiacchierare. Di cinema, di politica, di donne… e piano piano la storia cominciava a camminare. Così per otto ore filate, destinando soltanto l’ultima mezz’ora della giornata ad annotare quanto detto su un taccuino.

Ad accompagnare Monicelli in queste “chiacchiere” c’era spesso Steno (Stefano Vanzina), ma in questo caso accanto a lui sedevano invece Age&Scarpelli e Suso Cecchi D’Amico. Era l’età d’oro della sceneggiatura italiana, un periodo dove le penne messe al servizio della macchina da presa erano tanto raffinate da poter competere con i romanzieri più celebri. E proprio il romanziere avrebbe voluto fare Monicelli, a cui il bernoccolo della regia era venuto soltanto nei primi anni universitari a Milano. Lui, nato a Roma ma cresciuto a Viareggio, un ramingo al seguito della sua famiglia.

Un’idea di rivoluzione – L’intenzione dietro a I soliti ignoti era di parodiare un genere tanto in voga all’epoca, quello dei caper movie o film di rapina, in cui si seguivano bande di malfattori capaci di mettere a segno colpi impensabili. Professionisti del crimine dotati di strumentazioni sofisticatissime e di un ingegno fuori dal comune, con tanto di toni noir e femme fatale al seguito. Ad essere sinceri Monicelli aveva in mente una precisa opera a cui guardare: Rififi (1955) di Jules Dassin, la cui particolarità stava nel fatto che la rapina non si concludeva con un successo bensì con un terribile fallimento. Rififi, però, restava un drammone che poco si adattava al gusto del cineasta romano, per cui al contrario una tragedia era tanto più grande quanto più era velata dall’ironia. In aggiunta, i toni epici della pellicola francese non si sposavano affatto con la Roma cialtrona che Monicelli vedeva scorrere ogni giorno attorno a sé. E fu così che avvenne la rivoluzione.

Un’idea di rivoluzione – L’intenzione dietro a I soliti ignoti era di parodiare un genere tanto in voga all’epoca, quello dei caper movie o film di rapina, in cui si seguivano bande di malfattori capaci di mettere a segno colpi impensabili. Professionisti del crimine dotati di strumentazioni sofisticatissime e di un ingegno fuori dal comune, con tanto di toni noir e femme fatale al seguito. Ad essere sinceri Monicelli aveva in mente una precisa opera a cui guardare: Rififi (1955) di Jules Dassin, la cui particolarità stava nel fatto che la rapina non si concludeva con un successo bensì con un terribile fallimento. Rififi, però, restava un drammone che poco si adattava al gusto del cineasta romano, per cui al contrario una tragedia era tanto più grande quanto più era velata dall’ironia. In aggiunta, i toni epici della pellicola francese non si sposavano affatto con la Roma cialtrona che Monicelli vedeva scorrere ogni giorno attorno a sé. E fu così che avvenne la rivoluzione.

Un genere nuovo – Il caper movie fu smitizzato e calato in un panorama che del neorealismo conservava l’aderenza alla miseria di un’Italia ancora lontana dal boom economico, senza però cedere alla lacrima o prendersi troppo sul serio. Era l’atto fondativo della Commedia all’italiana che avrebbe spopolato negli anni a venire. Anche se Monicelli allontanò sempre dal suo film quest’etichetta, dicendo piuttosto che tutte le opere di quel periodo erano figlie di Rossellini. La storia che venne a comporsi fu quella di un’allegra brigata di ladruncoli, più o meno improvvisati, pronti a mettere a segno il colpo della vita: svaligiare la “comare” (la cassaforte) di un banco dei pegni. Tra rocambolesche soffiate, gag e amori tanto goffi da riuscire a commuovere, per la prima volta nel cinema italiano comparve una colonna sonora jazz e una commedia portò in scena la morte violenta di un personaggio. Un piccolo, grande terremoto in grado di conquistare due Nastri d’Argento e una candidatura all’Oscar per il Miglior film straniero. Un racconto capace di scuotere lo spettatore tra risate e sorrisi malinconici, sino al celebre epilogo che – ispirandosi alla novella Furto in pasticceria di Italo Calvino – vedeva i nostri protagonisti abbandonare le velleità del furto e concedersi a una gustosa abbuffata di pasta e ceci. Per saziare lo stomaco, se non i dispiaceri.

Un cast per scommessa – A completare il quadro di quello che non può essere considerato meno di un capolavoro della nostra cinematografia era infine un cast stellare. Un cast, tuttavia, su cui in pochi all’epoca avrebbero scommesso. L’ingaggio di Totò, per esempio, fu voluto a tutti i costi dai produttori, che imposero pure di mettere il suo nome ben in evidenza sul cartellone. Una scelta che, vista la piccola (seppur indimenticabile) parte riservata all’attore napoletano, trovava la propria giustificazione soltanto nella speranza di far scordare al pubblico la presenza nel film di Vittorio Gassman. “Il mattatore”, infatti, si portava addosso la stimmate di attore shakespeariano e la sua figura tanto ingombrante e tanto arcigna pareva tutto fuorché adatta a essere pagata per far ridere. Eppure Monicelli insistette, rifiutò di cedere la parte ad Alberto Sordi e lavorò abbondantemente di trucco per abbassare la fronte ampia di Gassman. Facendo poi inceppare con la balbuzie quel suo vocione. E poi c’erano il bel Renato Salvatori e i caratteristi Capannelle e Tiberio Murgia, attore sardo ma reso siciliano in fase di doppiaggio. E c’erano pure una giovanissima Claudia Cardinale, segretamente incinta del suo primo figlio, e un Marcello Mastroianni ormai in rampa di lancio.

Un cast per scommessa – A completare il quadro di quello che non può essere considerato meno di un capolavoro della nostra cinematografia era infine un cast stellare. Un cast, tuttavia, su cui in pochi all’epoca avrebbero scommesso. L’ingaggio di Totò, per esempio, fu voluto a tutti i costi dai produttori, che imposero pure di mettere il suo nome ben in evidenza sul cartellone. Una scelta che, vista la piccola (seppur indimenticabile) parte riservata all’attore napoletano, trovava la propria giustificazione soltanto nella speranza di far scordare al pubblico la presenza nel film di Vittorio Gassman. “Il mattatore”, infatti, si portava addosso la stimmate di attore shakespeariano e la sua figura tanto ingombrante e tanto arcigna pareva tutto fuorché adatta a essere pagata per far ridere. Eppure Monicelli insistette, rifiutò di cedere la parte ad Alberto Sordi e lavorò abbondantemente di trucco per abbassare la fronte ampia di Gassman. Facendo poi inceppare con la balbuzie quel suo vocione. E poi c’erano il bel Renato Salvatori e i caratteristi Capannelle e Tiberio Murgia, attore sardo ma reso siciliano in fase di doppiaggio. E c’erano pure una giovanissima Claudia Cardinale, segretamente incinta del suo primo figlio, e un Marcello Mastroianni ormai in rampa di lancio.

Proprio Mastroianni soffrì forse un poco la natura corale della pellicola, sentendosi messo in ombra dai colleghi e arrivando a rifiutare la parte che fu poi di Ugo Tognazzi in Amici miei (1975). Eppure anche per lui I soliti ignoti restò un film del cuore. Perché è qui che più di tutti Mario Monicelli riuscì a raccogliere lo spirito di un’Italia intera: messa in ginocchio dalle cicatrici della guerra, ma capace di trovare una risata anche quando tutto sembrava spezzarsi.