Studiando il rischio associato ai disastri naturali e, in particolare, alle alluvioni, fui affascinato molti anni fa dalla visione soggettiva della teoria della probabilità, che Bruno de Finetti (1906-1985) aveva sviluppato nei suoi studi matematici, soprattutto sotto la lente economica e finanziaria. Non era una novità, giacché il reverendo presbiteriano Thomas Bayes (1702-1761) aveva introdotto il concetto di probabilità condizionata nella seconda metà del ‘700. È stato, però, de Finetti a traghettare questa visione da un ambito puramente statistico a un più profondo significato probabilistico.

Parafrasando un aforisma attribuito a Mark Twain, se la statistica interpreta il destino che ti aspetti, la probabilità fa luce sul destino che ti becchi. E la pandemia ha proposto all’umanità questo dilemma in modo anche drammatico. I media, impegnati in un incessante martellamento sul Covid-19, propongono di continuo scienziati e ciarlatani che esibiscono, interpretano, brandiscono i dati statistici: inconfutabili in quanto numeri, soprattutto se sciorinati con parecchie cifre dopo la virgola. Per contro, di fronte al distanziamento sociale, al rispetto delle regole e delle fragilità, all’approccio più o meno cauto al vaccino, noi ci comportiamo seguendo una inclinazione del tutto soggettiva. Ognuno interpreta la probabilità come pensa meglio convenga.

La lezione di Bruno de Finetti non si limita a una visione innovativa della scienza. Egli fu molto attivo nel suo impegno politico, che visse con l’attitudine anticonformista e, nello stesso tempo, pragmatica che lo aveva guidato nelle sue speculazioni matematiche. Per questo, i suoi scritti mi hanno sempre affascinato. E sono stato spesso in sintonia con i suoi giudizi, raramente allineati alla corrente dominante.

Nel Manifesto di battaglia contro il culto dell’imbecillità, pubblicato da de Finetti nel 1965 sulla Rivista Homo Faber, la sua denuncia della società italiana fu tagliente. Ne cito qui un capoverso, sulla cui attualità giudicherà il lettore.

“Lo Stato è soffocato, nel necessario sviluppo dei suoi compiti e della sua efficienza, da una inestricabile farragine di residuati anacronistici che ne appesantiscono e inceppano l’attività condannandolo a progressiva paralisi: leggi e norme ispirate a concezioni antidiluviane, strutture istituzionali e procedure burocratiche cui è rigorosamente estraneo ogni criterio di funzionalità, mancanza di uffici che occorrerebbero e proliferazione di uffici ed enti inutili o dannosi, scarsezza di dipendenti negli uffici dove ci sarebbe da svolgere un lavoro proficuo e pletora dove è vero l’opposto”.

Era il 1965. L’Italia non era ancora entrata a pieno titolo nella nuova era, l’età del Burocracene citata spesso in questo blog. Un modello sociale, economico e politico che ha conquistato non solo ogni interstizio della sfera pubblica, ma anche la conduzione di molte imprese, iniziative, attività private. E controlla la gestione della enorme zona d’ombra a cavallo tra pubblico e privato. Nel 1965, non era ancora iniziata la moltiplicazione dei pani e dei pesci burocratici che si è concretizzata nelle 20 regioni e 2 province autonome. Ma era già tutto scritto, per chi sapeva leggere.

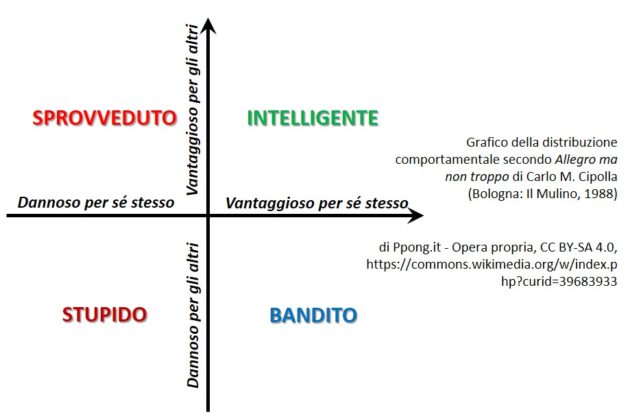

Secondo Carlo M. Cipolla (1922-2000) l’involuzione della società è stata spesso ispirata dalla stupidità umana. A lungo, la sua lezione mi ha pienamente convinto. Più invecchio, più sono incline a condividere, però, il pensiero anticipatore e più radicale di Bruno de Finetti, che iniziò così il suo Manifesto:

“L’imbecillità è un difetto, e come tale va rispettato: chi ne è del tutto immune scagli la prima pietra. Ma il culto dell’imbecillità, no, non è semplicemente un difetto: è ben altro. Il culto dell’imbecillità è una malattia perniciosa, l’imbecillite; questa malattia ingenera un comportamento criminale, l’imbecillismo; questo comportamento sfocia nel più allucinante flagello, l’imbecillocrazia”.

Nel linguaggio familiare, imbecille è chi, nelle parole e negli atti, “si mostra poco assennato o si comporta scioccamente, senza garbo, da ignorante, in modo da irritare”. Sempre per la Treccani, lo stupido è chi “mostra, scarsissima intelligenza, lentezza e fatica nell’apprendere, ottusità di mente”.

Non ci sarà alcun ripresa reale, né la società italiana conquisterà una maggiore resilienza, senza un taglio drastico al nodo gordiano del primato burocratico e delle sue diffuse, ramificate, insinuanti, imbecilli conseguenze pratiche. È l’unica vera rivoluzione in grado di modificare il declino del nostro paese, statisticamente evidente a ogni livello. Una rivoluzione a costo sottozero, come piace ai cultori del rigore economico, soprattutto se applicato agli altri da sé.

Articolo Precedente

Vaccini, in Usa colossi del web e tv alleati con il governo per convincere gli indecisi. E in Italia? La campagna non è mai partita. “Da Draghi troppi silenzi, serve una voce”

Articolo Successivo

Il caso di Malika è la punta dell’iceberg: poche famiglie accettano l’omosessualità dei figli senza barcollare