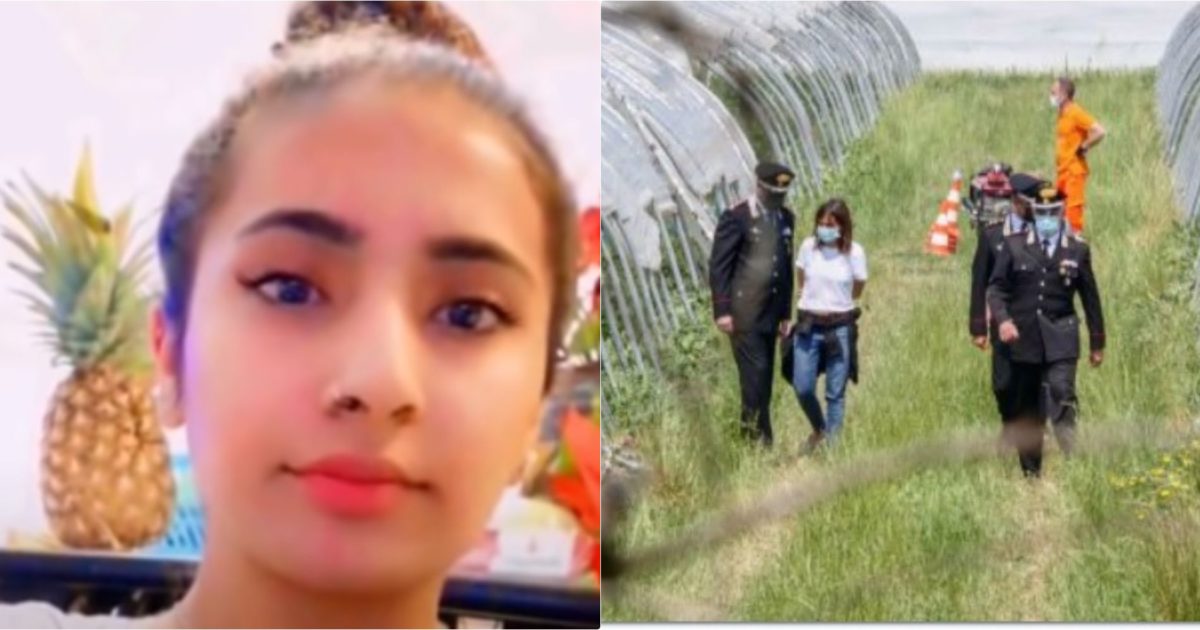

“Saman? Le politiche di integrazione hanno fallito. Pensiamo solo ai bambini a scuola, ignorando i genitori. E le donne restano invisibili”

Quello che è successo alla 18enne Saman Abbas è “un vero fallimento del percorso di integrazione”. Un progetto fallito “perché non interessa” alla politica, che sia di destra o di sinistra. E se si vuole cambiare davvero, “serve un patto sociale” con chi arriva “su uguaglianza e diritti”. Sono passati quattordici anni da quando Dounia Ettaib ha preso posizione pubblicamente per la prima volta: cittadina italiana di origini marocchine, musulmana, fu tra le poche attiviste che nel 2007 si schierarono in difesa di Hina Saleem, uccisa dal padre a Brescia. Una scelta che pagò personalmente: fu aggredita in strada da due connazionali e finì sotto scorta per cinque lunghi anni. Oggi è presidente e fondatrice dell’associazione Donne arabe in Italia (DARI) e continua il suo impegno in prima linea in aiuto delle donne straniere che ancora troppo spesso faticano a ribellarsi alle violenze subite. E mentre continuano le ricerche del cadavere di Saman, la ragazza pakistanta sparita da quasi due mesi dopo essersi opposta a un matrimonio forzato, Ettaib denuncia: “Da Hina in poi non è stato fatto niente, lo dico a malincuore”. E da parte delle istituzioni, “non c’è mai stato un progetto reale“. L’accusa dell’attivista è quella di pensare solo all’integrazione dei bambini, dimenticando “il percorso dei genitori”. Ad esempio, “si dà per scontato che la donna che arriva in Italia per un ricongiungimento familiare poi starà a casa ad accudire i figli”. E invece è proprio così che le donne diventano “invisibili, segregate e dimenticate”. “Ma non solo quelle musulmane”, dice. “Seguo donne ucraine e sudamericane”, anche loro vittime di violenze. E, parlando di responsabilità, si rivolge all’Unione delle comunità islamiche d’Italia e contesta la fatwa annunciata nei giorni scorsi contro le nozze forzate: “Ma sanno chi può emettere le fatwe? E’ una condanna ipocrita, mi devono dire se tra i loro membri non esistono matrimoni combinati”. Dounia Ettaib e la sua associazione ogni anno aiutano circa 300 donne, un numero che si è ridotto drasticamente a causa del lockdown: “Hanno ancora più paura di denunciare e la loro situazione si è aggravata”. E non solo, continua: “Le nuove generazioni mi preoccupano moltissimo perché a cavallo di due realtà”. E a chi dice che lo loro è una spinta per aderire alla cultura occidentale, risponde: “E’ una frase razzista. Hanno diritto di vivere come vogliono. E noi dobbiamo difendere la loro libertà”.

Partiamo da lei. Come sta oggi?

Partiamo da lei. Come sta oggi?

Grazie a dio non sono più sotto protezione. L’Italia è un Paese che dimentica facilmente e questo è stato un bene. Essere sotto scorta è stato difficile, ma è pesato molto più a mio figlio che a me.

Perché è finita sotto protezione?

Nel 2007 facevo parte dell’associazione donne marocchine (Acmid Italia) e ci siamo costituite parte civile al processo di Hina. Una sera uscendo dal lavoro due connazionali mi hanno aggredita: uno di loro mi ha preso il collo e mi ha strangolata. Mi accusavano di mettere in cattiva luce tutto quello che era l’Islam, dicevano che non avevo niente a che fare con le donne pakistane ed ero una poco di buono. Due anni dopo è successo di nuovo: mi hanno preso la testa e me l’hanno sbattuta contro il muro. Sono finita in ospedale con una commozione cerebrale. Oltre alle aggressioni poi ci sono state le minacce, le lettere, le chiamate. Una situazione infernale.

E lei come ha reagito?

Lo stesso anno ho fondato la Dari, Donne arabe in Italia. Volevo dare voce a tutte, non solo alle marocchine, e comprendere ogni realtà. L’associazione affianca le donne nella fase di integrazione e le sostiene nella denuncia delle violenze: aiutiamo circa 300 donne all’anno, ma sono diventate solo 70 con il lockdown. In questo periodo hanno più paura: mariti e genitori sono presenti 24 ore su 24. La situazione per le donne si è aggravata ancora.

Quattordici anni dopo Hina Saleem, l’Italia si trova ad affrontare il caso di Saman Abbas. Cos’è cambiato?

Purtroppo non è stato fatto nulla. Mi dispiace, lo dico a malincuore. Penso anche a Sana Cheema, cittadina italiana, che è stata addirittura portata in Pakistan e uccisa lì. Senza contare i mille altri casi che non risaltano alla cronaca. Io ci vedo un vero fallimento nel percorso di integrazione.

Come stanno le donne straniere in Italia?

Stanno molto male. Non vedo margine per un’integrazione civile. Sono donne invisibili e molto spesso segregate. Non solo le musulmane. Voglio dare un dato: ci sono 2 milioni e mezzo di donne regolari che vivono in Italia. Sapete quante di loro fanno un lavoro intellettuale, che non sia l’addetta alle pulizie o la badante? Solo il 6 per cento. E’ scandaloso.

Vale anche per le nuove generazioni di ragazze?

Mi preoccupano moltissimo. Queste giovani arrivano qui e sperano come tutti di migliorare le loro condizioni di vita.

E non è così?

Si parla tanto di integrazione, ma si pensa solo ai bambini a scuola senza considerare il percorso di integrazione dei genitori. I bambini però poi tornano a casa dalle loro famiglie filippine, libanesi, marocchine. Basta andare davanti a una scuola alla fine delle lezioni: le donne velate stanno in un angolo. C’è mai una mamma che va a parlare con loro? Ho visto scene di insegnanti che si rivolgono solo al bambino. La realtà è che l’Italia non si è mai chiesta cosa vuole dallo straniero. Diciamo sempre che vengono per il lavoro, ci si preoccupa delle regolarizzazioni, ma poi? Non c’è solo quello.

Possibile che la situazione sia peggiorata?

Queste ragazze sono più in pericolo perché si trovano in mezzo a due realtà e non sanno a quale appartengono. Decidono o sono costrette a scegliere la realtà dei genitori per non offenderli, ma se non lo fanno c’è un’altra realtà che non le accetta e le vede come diverse. Non c’è un progetto sulle realtà immigrate.

Di cosa ci sarebbe bisogno?

Di un vero patto sociale che deve partire quando queste donne si preparano ad arrivare in Italia. La maggior parte di loro arriva per ricongiungimenti familiari e in quell’attesa, di solito di un anno, bisogna avviare un corso di lingua, ma anche uno civico di introduzione alla cultura italiana e all’uguaglianza. Chiunque tu sia, uomo e donna, devi capire che i tuoi diritti in Italia sono uguali. E i corsi di italiano da soli non funzionano.

Non viene fatto niente di simile?

Non interessa la vera integrazione. Io non punto il dito contro la politica di destra o di sinistra, dico solo che non c’è mai stato un progetto reale. Si dà per scontato che la donna che arriva in Italia per ricongiungimento familiare starà a casa ad accudire i figli. Ma non è solo questo. Si deve occupare anche del mantenimento della famiglia, che vuol dire ad esempio andare al supermercato. Se le donne non sono autonome nelle piccole cose, come pensiamo che possano acquisire la consapevolezza dei loro diritti e doveri? Ci si nasconde dietro il discorso “imparerà il figlio” o “c’è il mediatore”. Non basta.

Ma non c’è il rischio che diventi un’imposizione?

Io non la vedo così, penso a un patto sociale che permetta di conoscere come vivere nel Paese ospitante. Ad esempio, io donna musulmana, se devo andare in Arabia Saudita, già quando richiedo il visto, mi dicono che devo indossare il velo in segno di rispetto. Io non penso che mi vogliono convertire, mi stanno dando le loro regole. Così se ti obbligo a imparare l’italiano, significa che sarai autonomo. Non dico che devono cambiare la loro cultura, sto parlando di sottoscrivere un patto sociale basato sull’uguaglianza e la conoscenza dei diritti. Non vedo niente di razzista in questa proposta.

L’Italia ha fallito nel progetto di integrazione. E la comunità islamica che responsabilità ha?

Nell’Islam ci sono una corrente moderna e una estremista e il dramma è che nessuna delle due si condanna a vicenda. Sfatiamo un mito. Tutti dicono: è colpa di Maometto. Ma il Corano è stato scritto dopo che era morto. E stranamente chi l’ha scritto ha messo in secondo piano la donna. Eppure la prima cosa che ha proposto Maometto è stato abolire il femminicidio.

Qualche giorno fa l’Ucoii ha annunciato una fatwa contro i matrimoni forzati, è sufficiente?

Mi fanno ridere. E’ una condanna ipocrita, mi devono dire se tra i loro membri non esistono matrimoni combinati. E poi sanno cosa vuol dire giuridicamente una fatwa? Al loro interno hanno dei giudici riconosciuti? Solo gli Imam riconosciuti dagli Stati possono emettere delle fatwe. La comunità musulmana non ha fatto niente in questi anni, non si è neanche impegnata per proporre un vero protocollo di integrazione. Hanno rotto le scatole solo per ammettere le donne con il burqa. Io ho partecipato al comitato scientifico per l’Islam e so che hanno preteso una carta dei diritti maschile e una femminile, peggio delle quote rosa.

Chi chiede aiuto alla sua associazione?

Donne che non trovano il sostegno né della comunità né dello Stato. Non comprendono e non capiscono i loro diritti. Hanno paura di perdere tutto, innanzitutto la loro legalità. Molto spesso le forze dell’ordine, se una donna denuncia, la prima cosa che le dicono è che rischia di perdere il permesso di soggiorno. Immaginate come si sente. Senza dimenticare il timore di perdere i figli. Da cento denunce che potevamo avere, se arriviamo a 5 o 6 siamo fortunate. E’ un cratere di solitudine.

Parliamo soprattutto di donne musulmane?

Il problema della violenza è un problema che riguarda tutte le donne straniere e continuiamo a non guardarlo. Noi come Paese, come società civile cosa ci aspettiamo da loro? Non ce ne vogliamo occupare. Peccato che queste donne che vengono ammazzate sono ragazzine, hanno fatto un percorso di integrazione. Non sono dei numeri zero. L’Italia ha un problema di violenza contro le donne, ma per le straniere è ancora peggio perché loro pensano che sia parte della normalità. Io vedo donne sudamericane che giustificano sempre l’atto di violenza e si colpevolizzano. Poi ci sono le donne ucraine: molto spesso fanno le badanti, fanno venire qui i mariti che non trovano lavoro, sono depressi e si sfogano contro di loro. Vedo anche tanti casi di mariti che sequestrano i documenti e le donne non riescono più a rientrare in Italia. O di padri che decidono di ritirare le figlie da scuola dopo averle viste con un compagno mano per la mano o con il piercing. E dopo i 16 anni le istituzioni non possono intervenire. Purtroppo non abbiamo leggi che diano più tutele.

Dare la cittadinanza italiana a chi nasce in Italia farebbe la differenza?

Sì, ma è un processo che va accompagnato con un vero progetto di integrazione. Io non sono contenta della proposta dello Ius soli perché non basta dare i passaporti. Dobbiamo fare qualcosa per chi è già qui: aiutiamo le donne che denunciano e tiriamole fuori da questa catena infernale.

Anche lei è stata in quella catena?

Sì, anche nel privato. Io se mando un curriculum pensate che mi contattino? Ho subito discriminazioni infinite. Quando ho rinnovato il permesso di soggiorno, avevo un contratto della provincia di Milano e mi hanno scritto “operaia”. E quando ho detto che ero una consulente, mi hanno risposto: “Va bè tanto nessuno lo va a leggere”.

Come possiamo aiutare davvero le donne straniere?

La chiave è considerarle donne. Guardiamole come vediamo noi stesse. E smettiamo di guardarle come se fossero degli esseri inferiori. Dicono “poverina è velata”, “poverina è sottomessa”. E tu? Prima di puntare il dito, guardiamoci prima noi.

Quando finì sotto scorta nel 2007, tra le prime al suo fianco ci fu Daniela Santanchè. E’ stata aiutata più dalla destra?

Purtroppo sì. A sinistra mi hanno sempre trattato come quella troppo occidentalizzata che va contro la tradizione. Quando ho subito gli attacchi islamici mi hanno espresso solidarietà, ma in tutte le mie battaglie non ho avuto la loro vicinanza. Daniela veniva con me a incontrare le donne, voleva capire, voleva conoscere. Io però non patteggio né per la sinistra né per la destra, ho visto realtà politiche che gongolano nell’ignoranza e che fanno campagna su questo. Serve un progetto comune, apolitico, perché qui si tratta di esseri umani.

Cosa pensa di chi dice che la spinta per la libertà nasce dal desiderio di “aderire alla cultura occidentale”?

E’ una frase che mi offende, una frase razzista. E’ una cosa che dicono anche a me spesso. Quando posto le mie foto online ho persone che mi scrivono: “Ah che bello queste donne arrivano qui e sono libere”. Ma io non sono arrivata incatenata, anzi. Anche queste ragazze hanno diritto di vivere la loro vita come pare e piace a loro. E noi dobbiamo difendere la loro libertà.