Referendum eutanasia e cannabis, persa una chance. Giustizia? La campagna pro o contro Salvini può essere un boomerang

Commentare a caldo la decisione della Corte costituzionale rischia di rappresentare una valutazione non governata dalla dovuta riflessione, purtuttavia la presa d’atto della decisione di ammettere alcuni dei sette referendum proposti dal Partito Radicale e dai consigli regionali guidati dal centrodestra, su iniziativa della Lega, necessariamente proietta il ragionamento alla fase successiva.

Si tratta, questa, di un’ulteriore iniziativa referendaria promossa dalle assemblee legislative regionali, nel giro di pochi anni, caratterizzata da uno spirito di opposizione politica, investendo temi che si connotano per un tasso di politicità estremamente elevato. Infatti, è interessante osservare come i quesiti, rilevanti dal punto di vista politico e istituzionale come quelli ammessi, siano stati promossi dai Consigli regionali, e non attraverso la raccolta delle firme dei cittadini da parte dei comitati referendari. Questi, infatti, un tempo attori protagonisti nella materia elettorale, sono oggi in una fase di quiescenza seppure, come contraltare, la raccolta di firme abbia raggiunto un significativo successo sul fronte proprio dei quesiti dichiarati non ammissibili dalla Consulta.

Tale uso del referendum abrogativo da parte delle Regioni mai era stato sperimentato prima. Si tratta di una dinamica appena accennata, il cui sviluppo è tutto da analizzare soprattutto con riferimento ai riflessi sul rapporto tra Stato e Regioni, che dispongono di un’arma assai potente. Cosa accadrebbe, ad esempio, se la prescrizione penale o altre contestate norme divenissero oggetto di una iniziativa referendaria delle Regioni? Si tratta di fenomeni in divenire il cui approdo non è ancora noto, ma che in futuro potrebbero colorare l’iniziativa referendaria regionale di sfumature inedite.

D’altra parte, non è un caso che la palpabile delusione dei comitati promotori dei referendum su eutanasia e cannabis evidenziano, in buona sostanza, la tenuta della legge di risulta. I giudici costituzionali dovevano infatti pronunciarsi sull’approvazione di una eventuale legge, detta appunto “di risulta”, prevista dal nostro ordinamento. Sarebbe stato certamente auspicabile che, anche alla luce delle dichiarazioni avanzate dal presidente della Corte costituzionale sui social, il Collegio operasse a maglie larghe. Le maglie invece, purtroppo, sono state ben strette mostrando, ancora una volta, dalle stanze del potere, una scarsa fiducia nella democrazia mentre, al contrario, bisognerebbe comprendere che l’ammissione di tali referendum avrebbe rappresentato una chance affinché il Parlamento, finalmente, si mettesse a lavorare. Poiché però si trattava di temi che creano popolarità o impopolarità, come tutti i temi in cui c’è sostanza non si affrontano mai.

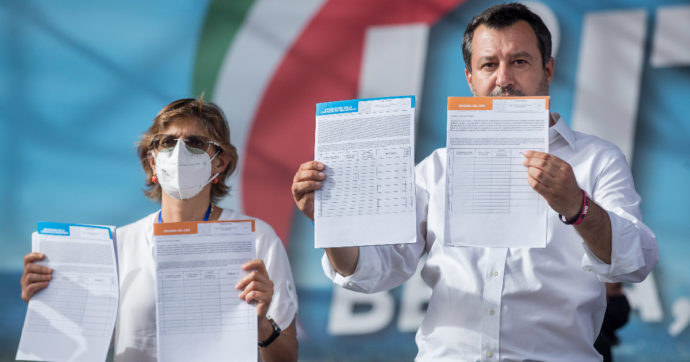

Chiarite quindi le ragioni esclusivamente politiche che hanno originato i referendum ammessi dalla Corte, probabilmente una eccessiva avversione al futuro dibattito, nel senso di una campagna referendaria prevalentemente pro o contro Salvini, anche giocando sull’astensione, rischierebbe di rappresentare un boomerang per coloro vi si avventurassero. È chiaro che non votare per l’eutanasia rende più facile il mancato raggiungimento del quorum per cui, forse, a voler pensar male, pur nella difficoltà di voler interpretare i criteri che hanno governato le decisioni dei giudici costituzionali, potrebbe essere possibile vi sia stata, anche, una spinta, da parte di costoro, realisticamente diplomatica.

Certo, è vero, molta parte della opinione pubblica non vede l’ora di andare nella cabina elettorale per usare la punta della matita contro la magistratura, ma l’aver escluso proprio i due referendum per i quali i giovani sono più sensibili vuol dire prevedere che tutti quelli al di sotto dei quarant’anni non andranno a votare, essendo i restanti quesiti sulla magistratura troppo tecnici e riferiti ad uno sparuto numero di persone.

Ma, al netto di un’analisi di dettaglio dei quesiti dichiarati ammissibili, per i quali, anche in questa testata, sono state pubblicate acute dissertazioni, probabilmente quello sulla separazione delle carriere dei magistrati potrebbe rappresentare il quesito con il maggiore appeal. Prendendo a prestito il concetto oggi di moda delle “porte girevoli” potrebbe essere giunta l’ora di eliminare quella che viene vista come una eccessiva contiguità tra le funzioni requirenti e giudicanti, separando radicalmente le carriere a partire dal concorso di accesso. Non vorrei, ancora una volta, richiamare l’esperienza giuridica del diritto romano dove era financo vietato l’ingresso nella casa del giudice che doveva pronunciarsi, ma il quesito in oggetto tenderebbe a risolvere proprio questa eccessiva “promiscuitas”, rappresentando una netta spinta in avanti verso un rito processuale che, già oggi, tende ad essere formalmente sempre più accusatorio, nel senso inteso dal legislatore riformista del 1988, ossia un rito sempre più caratterizzato dalla pura dialettica delle parti.

Ma, a ben riflettere, una così acuta semplificazione referendaria verso un pubblico ministero sempre meno magistrato, anzi per nulla, e sempre più avvocato dello Stato portatore dell’accusa; un pubblico ministero, cioè, che non scenda più sul “parquet de doléances” per limitare i poteri del sovrano e tutelare i diritti dei più deboli, senza accompagnare, contestualmente una radicale riforma della polizia giudiziaria, da una parte, e delle indagini difensive, dall’altra, sarebbe davvero quello che vogliamo?