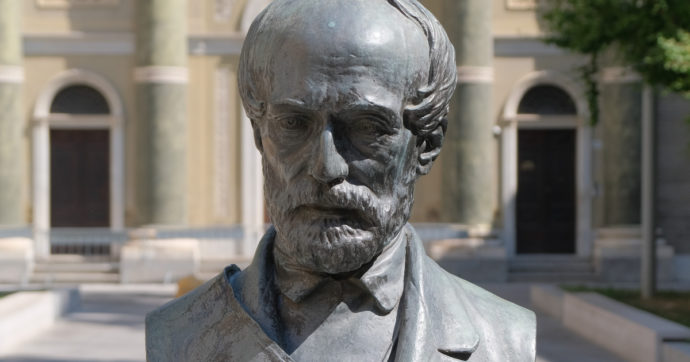

Mazzini era repubblicano e perciò passò la vita in esilio: una coerenza che merita celebrazioni

Il 10 marzo 1872 Giuseppe Mazzini muore a Pisa, nella casa della famiglia Nathan-Rosselli che lo ospitava. E così, quest’anno, corrono centocinquant’anni dalla sua morte. Ogni anno, per la ricorrenza del 10 marzo, associazioni mazziniane e talora anche istituzioni dello Stato ricordano questa figura. A maggior ragione anche quest’anno sarà così.

Mazzini lo merita, innanzitutto per la sua ferrea coerenza. Nel 1831, quando è in esilio a Marsiglia e ha 26 anni, fonda la Giovine Italia, un’organizzazione politica che ha l’obiettivo di costruire un’Italia repubblicana e democratica. Nel 1849, a Roma, guida il triumvirato della Repubblica Romana, una delle poche esperienze genuinamente democratiche del Risorgimento. Passa quasi tutta la sua vita in esilio, per cercare di realizzare la sua idea. E quando muore non ha ancora smesso di credere nell’ideale repubblicano. È anche, si dice spesso, uno dei padri della patria, poiché sin da giovanissimo crede nell’esistenza della nazione italiana. E così, ascoltando oggi qualche opinion maker che parla del Risorgimento, si può avere la sensazione che quello sia stato un movimento in cui Mazzini, Garibaldi, Cavour e Vittorio Emanuele II abbiano marciato compatti, uno al fianco dell’altro, per dare uno Stato alla nazione. La realtà delle cose, però, non è questa.

Mazzini è repubblicano e democratico. E non apprezza affatto l’esito dell’unificazione, che porta alla costruzione di uno Stato monarchico ed elitario. Per questo, dal suo esilio, continua a elaborare piani per una possibile insurrezione repubblicana. Ancora nell’estate del 1870, quando ha 65 anni, cerca di sfruttare la situazione di incertezza internazionale che si è aperta con lo scoppio della guerra franco-prussiana e il 14 agosto si reca a Palermo, dove viene arrestato dalla polizia ancora prima di sbarcare dalla nave, poiché considerato – a ragione – un pericolo per la stabilità del Regno d’Italia. Da Palermo viene portato nel carcere di Gaeta. Ci resta due mesi, e ci sarebbe rimasto probabilmente molto più a lungo se il 9 ottobre un’amnistia generale non gli avesse permesso di lasciare il carcere senza processo; egli, tuttavia, coerente fino in fondo, rifiuta di accettare la clemenza regia e se ne va a Londra, in esilio volontario.

All’inizio del 1872 torna di nuovo in Italia, a Pisa; viaggia sotto falso nome: si fa chiamare “dottor George Brown”, proprio perché è ancora ricercato dalla polizia del Regno d’Italia. Quando muore, e si diffonde la notizia, l’opinione pubblica si divide: da un lato, molte centinaia di migliaia di persone rendono omaggio alla sua salma in varie città italiane, quando passa in treno per andare a Genova, dove verrà inumata nel cimitero di Staglieno; dall’altro, il Parlamento approva un semplice voto di cordoglio, mentre il presidente della Camera vieta qualunque discorso di commemorazione e il presidente del Consiglio, Lanza, non pronuncia neanche una parola di ricordo.

E dunque, quand’è che Mazzini da pericoloso terrorista diventa uno dei padri della patria? Qualche decennio più tardi. Sono gli uomini della Sinistra liberale a compiere l’operazione, Crispi, in modo particolare. Sono gli uomini giusti: in gioventù sono stati mazziniani o garibaldini; poi hanno deciso di continuare l’azione politica nel Parlamento del Regno d’Italia; ma per farlo hanno dovuto giurare fedeltà al re e allo Statuto Albertino, e quindi hanno rinunciato alle loro idealità repubblicane. Nondimeno, il loro aver attraversato tutti i campi della politica risorgimentale li fa essere le persone adatte a costruire la nuova narrazione, quella di Mazzini, con Garibaldi, Cavour e Vittorio Emanuele armonicamente sottobraccio gli uni con gli altri. All’epoca non è stata altro che una mossa propagandistica, di autolegittimazione: col tempo è diventata una tenace “vulgata”, che ancora adesso abita – del tutto infondatamente – il nostro immaginario risorgimentale.