Lgbt, uno su cinque ritiene che l’orientamento sessuale l’abbia svantaggiato nel lavoro

Nel corso della storia, le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e queer sono state bersaglio di calunnie, abusi e crimini. I loro comportamenti sessuali sono stati e sono tuttora criminalizzati in molte parti del mondo. Ciò ha prodotto e continua a produrre conseguenze pesanti e dirette nel contesto lavorativo, creando gerarchie e discriminazioni nell’accesso al mercato del lavoro, così come sui salari e sui diritti sindacali. Eppure, gli studi sulla discriminazione economica e lavorativa delle persone Lgbtq+, sia a livello nazionale che internazionale, sono alquanto ridotti. Soltanto in questi ultimissimi anni si registrano sforzi investigativi in questa direzione.

Fino a poco tempo fa, infatti, la maggior parte delle ricerche si focalizzava sul trattamento differenziale delle donne, delle persone non bianche oppure degli immigrati. Il presupposto implicito in tali lavori è che tutti gli individui all’interno di questi gruppi sociali siano trattati allo stesso modo nel mercato del lavoro. Così, ad esempio, le donne sono considerate un gruppo omogeneo rispetto agli uomini che si trovano in una condizione simile. Tale prospettiva non appare sufficientemente articolata, dato che all’interno dei gruppi sia di uomini che di donne esistono dei sottogruppi – eterosessuali, omosessuali, lesbiche, bisessuali, transgender, queer, etc. – che complicano lo scenario.

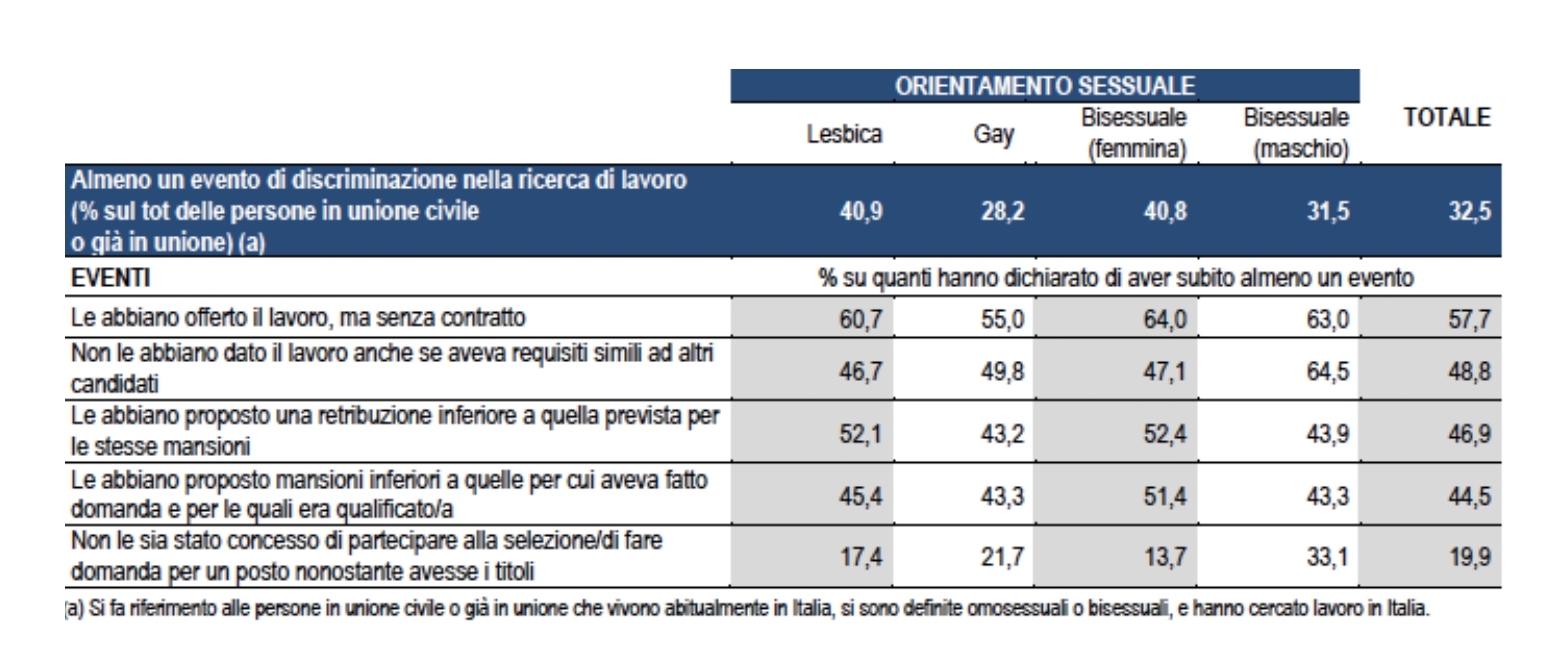

L’orientamento sessuale dei lavoratori conta nel trattamento complessivo che questi subiscono nel mercato del lavoro almeno quanto il genere e l’età, il colore della pelle, la provenienza nazionale o geografica, l’orientamento politico, etc. È ciò che constata la recente indagine di Istat e Unar sulle discriminazioni lavorative nei confronti delle persone Lgbt+, in unione civile o già in unione. La ricerca – che punta a fornire un quadro generale delle discriminazioni che si verificano in diversi contesti della vita quotidiana in Italia (accesso alla casa, ai servizi socio-sanitari oppure ai servizi pubblici) – si focalizza in particolare sulle discriminazioni subìte durante la ricerca del lavoro oppure nel corso dell’attività di lavoro dipendente. Inoltre, come si evidenzia nelle premesse del report pubblicato, “i risultati di questa rilevazione non possono essere considerati rappresentativi di tutta la popolazione omosessuale e bisessuale perché si concentrano, anche per ragioni metodologiche, su quelle persone che risultano in unione civile o già unite civilmente (per scioglimento dell’unione o decesso del partner)”.

Nella prima parte del report si scopre che sono “oltre 20 mila, pari al 95,2% del totale, le persone in unione civile o già in unione che vivono in Italia e dichiarano un orientamento omosessuale o bisessuale. Per il restante 4,8%, lo 0,2% dichiara un orientamento asessuale, l’1,3% un altro orientamento, la quota restante preferisce non rispondere”. Tra le persone con orientamento omosessuale o bisessuale, il 65,2% è gay, il 28,9% è composto da lesbiche, il 4,2% da donne bisessuali e l’1,7% da uomini bisessuali. La nazionalità prevalente è quella italiana, la maggioranza è composta da uomini (66,9%) che vivono soprattutto a nord (61,2%) e quasi la metà ha più di 50 anni, anche se l’età media si abbassa sensibilmente con riferimento alle persone lesbiche. Il livello di istruzione delle persone che risultano in unione civile o già unite civilmente risulta decisamente più alto di quello delle persone sposate. Anche l’incidenza dei laureati è superiore se paragonata alla popolazione residente in Italia.

All’alto livello d’istruzione corrisponde un’alta partecipazione al mercato del lavoro delle persone in unione civile. Il 77% risulta infatti occupato, anche se si registra comunque il gender gap: la percentuale dei disoccupati maschi è inferiore a quella delle donne. Il settore nel quale sono maggiormente impiegate le persone in unione civile è il terziario (sanità e assistenza sociale, servizi di alloggio e ristorazione etc.).

Nel report emerge un dato interessante, ovvero che la stragrande maggioranza degli intervistati dichiara di aver reso noto il proprio orientamento sessuale nel contesto lavorativo. Il che fa pensare a un incrementato livello di accettazione sociale della diversità sessuale. Tuttavia, una persona su cinque ritiene che il dichiarato orientamento sessuale l’abbia svantaggiata nel corso della vita lavorativa sotto diversi aspetti: nell’avanzamento di carriera, nel riconoscimento delle capacità professionali, nei livelli salariali e di reddito. Dai dati emerge comunque una minore incidenza di svantaggi salariali o di reddito (una persona su dieci) e ciò si verifica soprattutto tra gli omosessuali.

Complessivamente, il 26% delle persone intervistate o bisessuale ha raccontato di aver subìto discriminazioni nell’ambito della vita lavorativa: gli uomini più delle donne, gli omosessuali più dei bisessuali, i giovani più degli adulti, gli stranieri più degli italiani, quelli che vivono al nord più di coloro che vivono al sud, i lavoratori dipendenti più di quelli indipendenti. Gli stereotipi, le esplicite e implicite generalizzazioni oltraggiose nonché l’assenza di adeguate politiche di tutela sono indicate nel report come elementi che influenzano direttamente gli atteggiamenti assunti nei confronti delle persone Lgbtq+ che risultano in unione civile o già unite civilmente.

Affinché questi studi non ammuffiscano in qualche cassetto, è necessario che le istituzioni preposte, – magari senza illudersi nell’intervento dell’attuale Parlamento, data la mancata approvazione del ddl Zan –, e in particolare i sindacati, confederali e di base, adottino, immediatamente, iniziative adeguate a rovesciare l’attuale situazione.